Техника ОБХ в пологие подъемы

Побывал недавно у спортивного чина. Выше – только министр. Показывал ему цифры, графики, раскадровки. Минут через десять скучающее лицо озарилось:

“А вот, раньше нам хватало кинокамер и разметки на фоне. Кто чаще бежал, тот и был готов. Зачем это ваше всё? Вон, Йохауг штопает всех, как швейная машинка, и уже который год”, – и вновь заскучал.

После этих слов загрустил и я. Ну ладно, хорошо быть богатым и здоровым, а толкаться и сильнее и чаще. Но какому богу молиться? Какие действия вызывают нужные реакции и каких требуют затрат? Как определять, где лежит золотая середина сочетания частоты и силы отталкиваний? И не вообще, а здесь и сейчас: на “этом” подъеме, на “этих” лыжах? Да хоть бы в самом технически “простом” одновременном бесшажном ходе – пресловутом ДП. В нем и расфазовка-то всего – ничего: “замах в нависании”, “отталкивание палками” и “выпрямление”. А вот, поди ж ты, попробуй загляни внутрь.

В одной из статей 2014 года мы уже рассматривали порядок усилий лыжника в ОБХ. Раскадровка Петтера Нортуга была там приложена к графику осевых сил, за неимением иного, просто для иллюстрации.

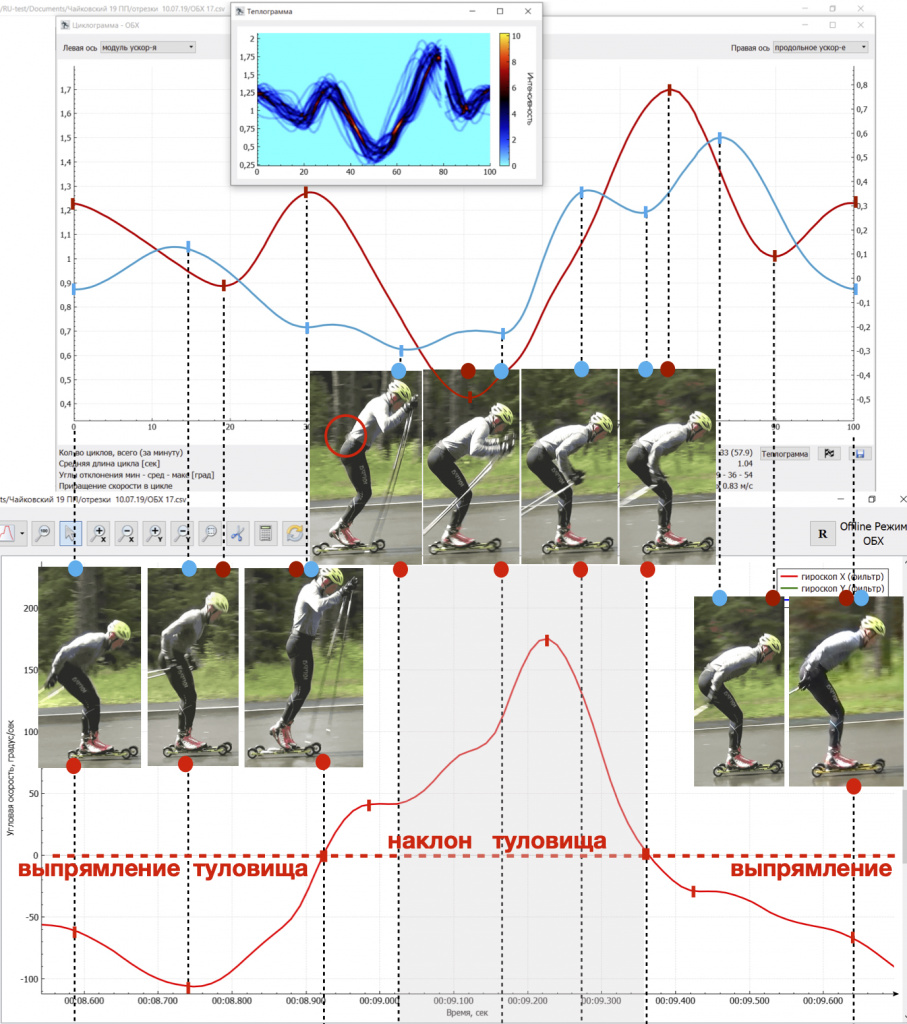

Теперь можем заглянуть в динамику внутрицикловых ускорений и торможений ОБХ. На конкретном примере раскадровок спортсмена высокой квалификации летом 2019 года, на участке крутизной 3-5º, роллерного круга в Чайковском. Отрезки были повторно пройдены за 35 и 36 секунд, пульсом со 100 уд/мин внизу до 150 уд/мин наверху тягуна, частотой 58 циклов в минуту.

Чувствительные элементы регистратора располагались на поясе лыжника (центр красной окружности в кадре постановки палок на опору). Соответственно графики измерений частотой 500 раз в секунду отражают динамику (внимание!) не приложенных сил, а результирующих линейных ускорений и угловых скоростей продольного сгибания и разгибания поясницы.

рис. 1 Компиляция графиков: верхний чарт – среднецикловые суммарные и продольные ускорения; нижний чарт – угловая скорость продольных отклонений от вертикали поясницы туловища 8-ого цикла; раскадровки основных действий (замах с наклоном - 3 кадра, отталкивание палками - 4 кадра, свободное скольжение - 2 кадра). Теплограмма на бирюзовом фоне отражает нестабильность суммарных ускорений в каждом из 33 циклов пройденного отрезка.

Красный график верхнего чарта – усредненный цикл изменений математического модуля ускорений, суммирует все их три направления: вправо-влево, вверх-вниз и вперед-назад. Его ноль градуирован в “1 g” на шкале слева. Таким образом, приращения значений, превышающих притяжение Земли, означают результирующее ускорение поясницы, ниже“1g” – торможение.

Бирюзовый график продольных ускорений поясницы “очищен” от влияния притяжения Земли. Его ноль на шкале справа, также усредняющего все 33 цикла, соответствует полному отсутствию ускорений – равномерному движению вперед с постоянной скоростью или полному покою. Приращения значений выше нуля означают продольные ускорения относительно средней скорости в цикле, ниже нуля – торможения. При разгоне лыжника по отрезку дистанции, средняя скорость растет и сумма внутрицикловых ускорений превышает сумму торможений, при снижении средней скорости – все наоборот.

На нижнем чарте – график угловой скорости продольного наклона и выпрямления поясницы на 9-й секунде с начала отрезка (8-й цикл).

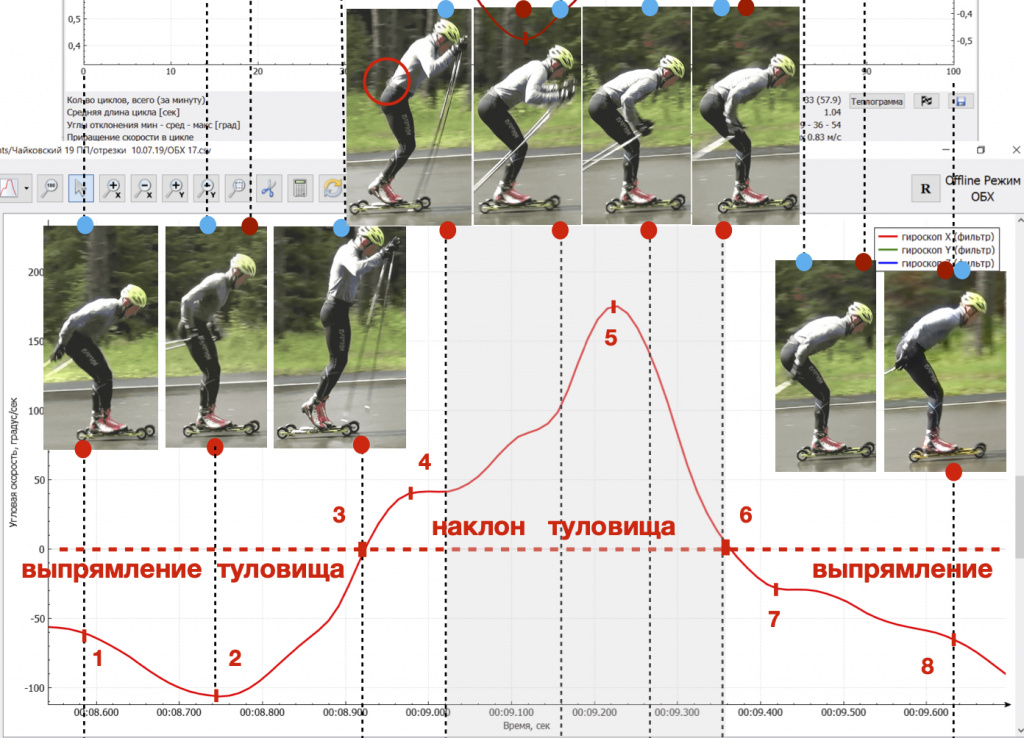

Обращает на себя внимание, что он, имеет сильно выраженный пик продольного наклона поясницы туловища (рис.2). Наклон поясницы начинался с момента пересечения графиком нуля снизу-вверх (3) и завершался обратным пересечением графика линии нуля сверху вниз (6). В отрицательной зоне угловой скорости спортсмен выпрямлялся и отметим, что несколько медленнее, чем наклонялся.

Чем круче нарастание или падение этого графика, тем быстрее выполнялся наклон или выпрямление. Выполаживание кривой означает замедление действий.

Процентное соотношение наклонов и выпрямлений на этом подъеме составляло 42 к 58 соответственно, при среднем времени каждого из 33-х циклов – 1,04 с. Зарегистрированные углы продольного отклонения поясницы от вертикали в 8-ом цикле колебались с 17º до 52º.

рис.2 График угловой скорости сгибания и разгибания лыжника в пояснице. В точках 2 и 5 – максимальные выпрямление и наклон туловища; 3 и 6 – “мертвые точки” смены направлений с выпрямления на наклон и обратно.

Лыжник наваливался на опору из положения наибольшего разгибания туловища, ног и высшей точки замаха руками (3, третий кадр первой линейки). Через 0,06с штыри вонзались в асфальт (4), порядка 0,04с палки упруго деформировались (первый кадр верхней линейки), само отталкивание ими длилось 0,32с (6, крайний справа кадр второй линейки). Всего наклон длился 0,44с и еще 0,06с палки "теряли" опору и начиналось разгибание в пояснице (7, первый кадр третьей линейки).

Момент постановки палок на опору четко выражен в каждом цикле графика угловой скорости наклонов. Можно читать эту грамоту и без видеофиксации движений. В моменты вонзания штырей кисти натыкались на опору и скорость наклона поясницы замедлялась (4). Та же картина наблюдается и с замедлением выпрямления корпуса сразу после окончания отталкивания палками. Спортсмен, не оседая на отлетающих палках, молниеносно посылал себя на выпрямление, но уже через 0,05с продолжал это действие плавнее (7). Активизация выпрямления приходилась уже на начало следующего цикла (1 – 2), а когда руки уходили в замах (2 – 3), выпрямление туловища полностью тормозилось к началу обратного хода – навалу на постановку палок (3).

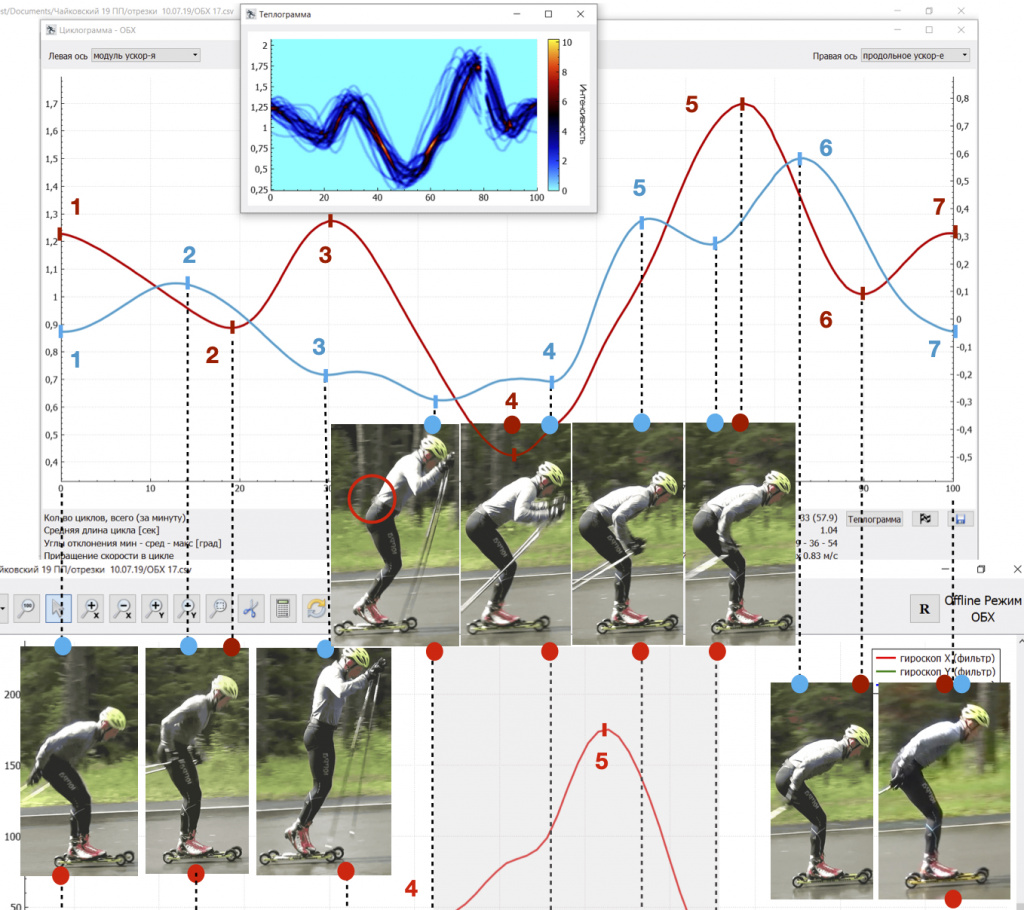

Посмотрим теперь самое интересное – как эти действия руками и туловищем влияли на ускорения и торможения поясницы спортсмена (рис.3).

рис.3 Графики среднецикловых изменений модуля общих и продольных ускорений в ОБХ (красный и бирюзовый соответственно). Началом / окончанием циклов выбраны первые минимумы продольного ускорения (7) после достижения его максимального значения (6).

рис.3 Графики среднецикловых изменений модуля общих и продольных ускорений в ОБХ (красный и бирюзовый соответственно). Началом / окончанием циклов выбраны первые минимумы продольного ускорения (7) после достижения его максимального значения (6).

Показания акселерометров отмечают в действиях спортсмена три характерных пика в циклах ОБХ. Забегая вперед, то же отмечалось и в ОБХ других спортсменов, на лыжах в том числе. Поскольку поперечные колебания в этом ходе минимальны и носят характер "шумов", общие ускорения на красном графике выражаются, в основном “плоским модулем” – корнем квадратным из суммы квадратов вертикального и продольного ускорений. Собственно продольные ускорения бирюзового графика имеют ту же трехпиковую тенденцию. Разница состоит в легком рассинхроне волновых колебаний графиков обоих ускорений.

Интересно, как их максимальные и минимальные значения поочередно трансформируются друг в друга: потенциальная энергия набираемой высоты выпрямлений используется лыжником для развития кинетической энергии продольных ускорений. Каждый из трех пиков модуля суммарного ускорения (1, 3 и 5) волнообразно, интервалами в десятые доли секунды, чередуется пиками продольных ускорений (2, 5 и 6). Причем, в подседании (3–4) тенденции обоих ускорений совпадают: и вертикальное, и продольное, и общее приходят к минимальным значениям. Из этой “ямы” лыжник выбирается усилиями мышц рук, плечевого пояса и сгибателей ног.

Известно, что в первой половине отталкивания палками (первые два кадра второй линейки), лыжники развивают максимальные осевые силы на них (см. https://www.skisport.ru/articles/read/64717/). И как подтверждается, ценой значительного торможения своей скорости от среднецикловой (3–4).

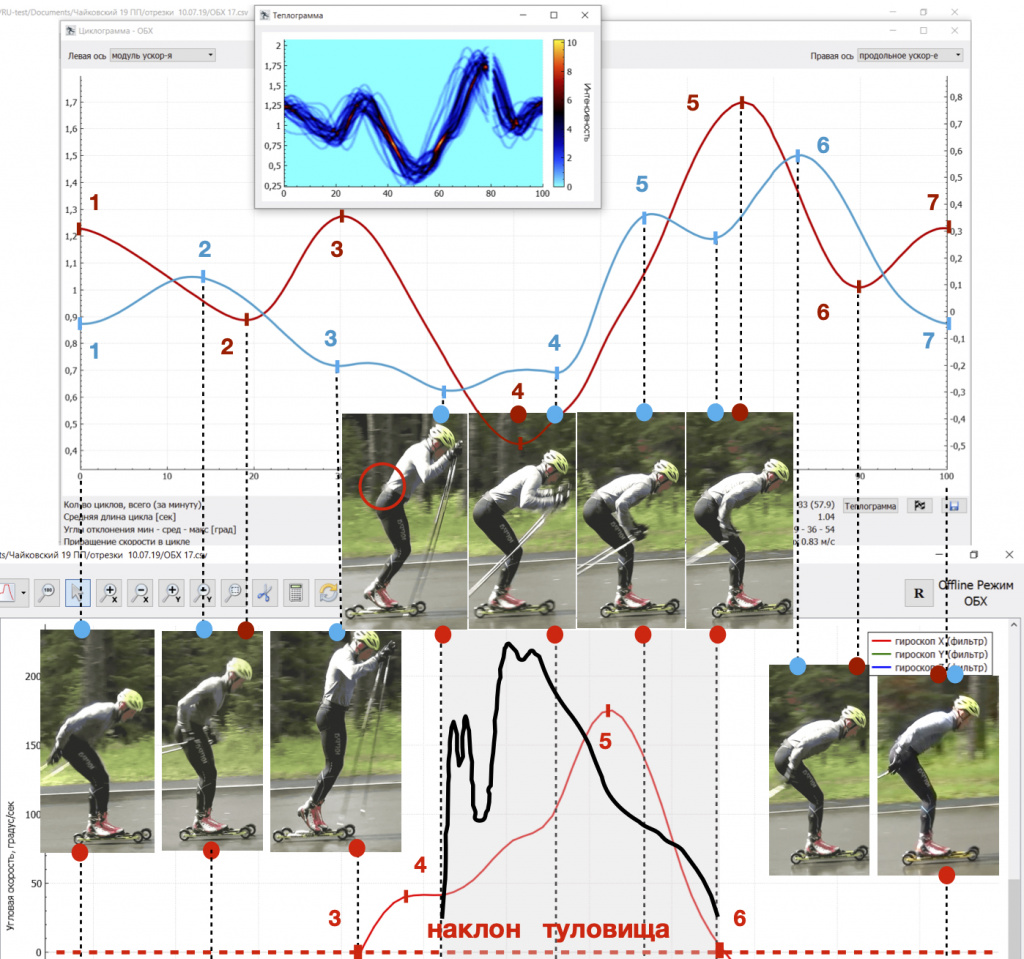

Теперь мы можем оценить степень нарастания и падения осевых сил на палках по Х.–С. Холмбергу, et al (черный), в сравнении с нашей компиляцией (рис.4). Интереснее всего соотнесение динамики осевых сил отталкивания спортсмена палками и вызываемые этим ускорения.

рис.4 Компиляция ускорений и раскадровок с графиком развития осевых сил на палках.

Подвисая на руках в упоре палками, вплоть до низшей точки подседания (первые два кадра второй линейки), и развивая на них максимальные осевые силы, атлет отдавал приоритет разгрузке стоп в их протяжке вперед под собой. При этом таз приотставал. Если “пятая точка” при постановке палок нависала практически над серединой лыжероллеров (3), то в подседе (4) – под ней уже задние колеса. Важно, что сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах и подтягивая под себя отставшие ранее стопы, гонщик обеспечивал себе дальнейшую опору для финального ускорения. Чем скуднее в подседании такая протяжка стоп вперед, тем короче последующее продвижение таза вслед за ними.

На графиках обоих ускорений мы наблюдаем, что выездом вперед стопы, затем, увлекают за собой и таз, вызывая на пояснице значительный рост продольного и общего ускорений (4–5, третий кадр второй линейки).

Западные исследования, о которых речь, в частности, на 7-й минуте лекции, давно пришли к выводу, что последняя треть отталкивания палками наименее эффективна. Кроме того, палки, в их финальном наклоне вперед, теряют надежную опору асфальта. На снежных трассах, зацепление штырей сильнее, но и там, у спортсменов различной квалификации, наблюдается дискретизация пиков второго и третьего продольных ускорений. Похоже, что второй пик (5) обозначает границу эффективности отталкивания палками (начало его последней трети), а третий пик (6) отражает финал активного ухода с них.

Как бы то ни было, в нашем случае лыжник набирал завершающее продольное ускорение не только акцентом на окончании отталкивания палками, но и быстрым уходом с них, пока те не успели отлететь, собиранием рук в “охапку” позади и началом разгибания туловища (последние два кадра третьей линейки).

А что же первый в цикле пик продольного ускорения (1–2)? Сравнивая его с первой линейкой раскадровки, приходим к выводу, что он достигается подачей тела вперед с выпрямлением туловища (первые два кадра). Как только начинаются разгибание ног и замах руками, продольное ускорение переходит в торможение (2–3). Очевидно, что причин тому две: вертикальный подъем ОЦМ лыжника поднимает и реактивную силу давления стоп на опору, а раскрытая стойка повышает сопротивление встречному воздушному потоку.

В статье пятилетней давности “ОБХ, даблполлерам и человекам” приводились расчетные величины импульса продвигающих сил для атлетов весом 70 - 80 кг. Исходя из графика осевых сил по Х.-С. Холмбергу et al (4) и динамики изменения углов продольного наклона палок, импульс продвигающих сил в каждом цикле вычислялся уже нами, и в лежал пределах 50 - 60 кгм/с (Ns).

На предложенной тренировке регистратор ускорений показал средние приращения скорости в каждом цикле обеих попыток 0,78 и 0,83 м/с. Это значит, что при снаряженной массе спортсмена 80 кг, значения среднецикловых ИПС составляют 62 и 66 кгм/с соответственно. Этот индекс высвечивается на дисплее устройства, усредняется по мере движения и очевидно, что может служить оперативным показателем полезной мощности хода.

Итак, регистратор ускорений приоткрыл занавес: в цикле ОБХ разовое усиление шуршания снега и гула колес обманчивы. Помимо приращения скорости отталкиванием палками, существуют еще два ( ! ) момента продольных ускорений – инерционных. То есть, в скольжении поочередно ускоряются: сначала лыжник вперед относительно стоп, затем стопы относительно трассы, и снова лыжник относительно стоп.

Сейчас тренеры обращают внимание на два действия в ОБХ: подачу тела вперед в замахе и непосредственно на фазу отталкивания руками. А вот, об ускоряющем “уходе с палок” – ни слова.

Впрочем, даблполлеры давно пришли к тому, что мы здесь видим : акцент окончания отталкиваний руками в пологие подъемы критичен. Тут нельзя провалиться назад и важно до, чтобы успетьслать себя к началу следующего цикла, пока лыжи совсем не встали. Равно, как искусно противодействовать всем внутрицикловым торможениям: в замахе (2-3), в финале отталкивания палками (5-6) и в свободном скольжении (6–7).

В “Тур де ски 2020” разброс темпа ОБХ на финишной прямой квалификации классического спринта у десяти первых мужчин и женщин лежал в диапазоне одной десятой: от 0,74 до 0,84 секунды у тех и других. Это 13% процентов времени цикла, в котором лыжники, оказывается, трижды успевают ускоряться и тормозить относительно средней скорости. Двигательно одаренная элита свернула горы тренировок и накатала сотни тысяч километров, методом проб и ошибок подобрала свой темпо-ритм.

Поможет ли регистратор ускорений в поисках оптимума?

Список литературы:

- Михаил Рудберг “Одновременный бесшажный ход. Даблполерам и человекам”, Лыжный спорт, 2014.

- Михаил Рудберг, канал Youtube “Техника лыжных коньковых ходов”, лекция 6

- Михаил Рудберг “Определение внутрицикловых действий и движений лыжников - гонщиков путем измерения линейных и угловых ускорений”, материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 2019.

- HANS-CHRISTER HOLMBERG , STEFAN LINDINGER , THOMAS STOGGL 3,4 ERICH MULLER “Biomechanical Analysis of Double Poling in Elite Cross-Country Skiers”, MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE, 2005.

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

А в общем техника у человека хорошая, всё нарабатывается со временем.

Обратил внимание, что на кинограмме спортсмен во время замаха палками привстает на носки ботинок. А измерялся ли КПД в двух разных случаях - с акцентированным отрывом пяток и без него. Иными словами, что в итоге выгоднее - задавить носком ботинка опору, и тем самым, затруднить подтаскивание подвижной опоры (стоп), но увеличить потенциальную энергию, в дальнейшем преобразуемую в продвижение, или не мешать стопам догонять туловище, но при этом потерять в замахе? Возможно, где-то были и такие циклы в данном конкретном тесте (судя по отклонениям графиков на бирюзовом фоне).

И еще, если можно, небольшая просьба. Когда на YouTube дойдет до упражнений на большую круглую мышцу, косые мышцы живота, и др., сделайте, пожалуйста, также анонс здесь, на skisport, в виде публикации.

Эффективный толчок это одновременная постановка палок и подседание при жёсткой конструкции (плечи-локти-кисти). А угол наклона будет зависеть от длины палок и времени толчка. Не нужно долго себя толкать и сильно подседать, это не эффективно.

Боженька Родился ( Серега Есенин )

Рассматриваемый вариант это случай, как Большунов и Нисканен уходили от своих компаний на преследовании на днях. Но и там, если пересмотреть, вряд ли они так вставали на носки, а тем более подпрыгивали. А марафонцы так только финишируют, ну и стартуют иногда так же.

это всё из собственного опыта. У меня взаимодействие темляка с запястьем руки дошло до автоматизма я уже не слежу за этим. Когда я начинаю зажимать ручку в кулак то сразу уходит мощь из рук и даже дыхание становится хуже. Это элементарная биомеханика. Зажимая ручку в кулак мы рождаем статодинамический синдром в плече лучевых мышцах тем самым совершаем постановку палок с предварительно напряженными мышцами рук что рождает гипоксический эффект.

А чтобы не возникало проблем, о которых говорит Николай, темляки нужно подбирать по руке и правильно их регулировать!

В общем согласен с замечаниями Николая, хочу добавить свои «пять копеек».

В раскадровке спортсмен едет в той технике, которой его научили тренеры лет 15-20 назад. Такая техника эффективна на мягкой трассе, когда нельзя резко и коротко эффективно вложиться в толчек палками. Делает лишние движения, не использует в полной мере самые крупные (самые сильные) группы мышц. Теперь поясню свою мысль.

Начнём с работы ног, смотрим на 4 последних кадра из раскадровки: положение голени строго вертикально, таз сзади, что не позволяет быстро произвести подсед и выпрыгивание вверх-вперёд, намного более эффективно начинать подседать одновременно с навалом на палки и наклоном голени вперёд, сохраняя положение центра масс впереди точки опоры (контролируемое падение вперёд). Первые три кадра раскадровки иллюстрируют последствия предыдущих ошибок: спортсмен выталкивает себя вверх только силой икроножных мышц, вместо того, чтобы выпрыгнуть вверх-вперёд используя в большей степени четырёхглавые мышцы бёдра. В дистанционном ходе возможен вариант только привстать на носки ботинок.

Теперь работа палками. Сразу оговорюсь, что тут могут быть вариации в зависимости от длины палок и градиента подъема, как правильно заметил Николай. Задача - включить в первую очередь в работу мощные группы мышц: пресс, мышцы спины, мышцы плечевого пояса выполняют в большей степени вспомогательную функцию - создать жесткую конструкцию для передачи резкого усилия других мышц, обеспечивая резкий толчок, и совсем немного доталкивание трицепсами. Опять соглашусь с Николаем, руки у спортсмена отстают. Опять начнём с последней фазы толчка: крайнее положение рук в толчке палками должно быть, как на шестом кадре раскадровки, далее доталкиваться руками уже не имеет смысла, график усилия это подтверждает. Принимая во внимание все, что выше было написано про работу ног, созданное заряженное положение ног плюс положение рук позволяют эффективно вытолкнуть корпус вверх-вперёд с одновременным выносом рук. Причём, руки выносить слишком вперёд и вверх нельзя, сразу должно быть согнутое положение рук, которое обеспечит жесткий каркас для передачи усилия на палки. Идеально осуществить постановку палок в момент начала опускания корпуса с носков вниз, жесткий каркас рук сразу начнёт передавать потенциальную энергию выпрыгивания, созданную ногами, на палки, одновременно начинается подседание ногами. Далее начинает скручиваться верхняя часть пресса и включаются в работу мышцы спины отводя плечо назад (очень похоже на работу в коньковом отталкивании), в конечной фазе толчка совсем на короткое время трицепсы распрямляют руки до угла примерно прямого угла, руки не уходят за бёдра. Все эти действия позволяют осуществить мощный короткий толчок палками, поддерживая достаточно высокую частоту движений и работу «на подхвате» без остановки, максимально используя инерцию, как выше пишет Николай.

Это основы, далее идут вариации в зависимости от градиента подъема, длины палок, уровня спортсмена, степени проработки локомотивных мышц, состояния трассы и т.д. Например, я для себя вывел, что для эффективной работы я должен поставить палки на уровне передних колёс классических лыжероллеров (ProSki C3). Ну проработка мышц занимает достаточно длительное время, но оно того стоит.

Я, пожалуй, не возьмусь разбирать на ингредиенты Ваш трактат, написанный в 20:16, это займёт уйму времени, да и к контексту статьи всё это не имеет отношения. Просто удивляюсь, как теоретически правильные рассуждения могут "идти под ручку" с откровенными ляпами, а критические замечания, верные вне контекста, абсолютно никак не соотноситься с конкретными раскадровками.

, где Вы в этом своём видео нашли его?

Sergey, где Вы в этом своём видео нашли его?

Это никакое не "падение" , а скорее "напрыгивание" на палки. Чувствуете разницу? Как "пассивное" и "активное"

Это никакое не "падение" , а скорее "напрыгивание" на палки. Чувствуете разницу? Как "пассивное" и "активное"

Суть, как мне кажется, не меняется: передать максимум энергии от подаваемого вперед туловища на палки.

Что увидел Сергей Смоляков, судить не возьмусь - он сам объяснит.

надо запястья рук обмотать чем нибудь мягким потолше . а ремешок должен достаточно плотно облегать запястье

сначала Вы говорили о "падении", а теперь о "навале"., а это две БОЛЬШИЕ разницы

А во-вторых, дело не в семантике, а в координационном взаимодействии звеньев тела в фазе, предшествующей ОПОРЕ на палки. Другими словами (может быть Вас это удивит

сначала Вы говорили о "падении", а теперь о "навале"., а это две БОЛЬШИЕ разницы .

А во-вторых, дело не в семантике, а в координационном взаимодействии звеньев тела в фазе, предшествующей ОПОРЕ на палки. Другими словами (может быть Вас это удивит ) в том, что именно Вы сделаете, прежде чем "навалитесь" на палки, ПРЫГНИТЕ, или УПАДЁТЕ, будет зависеть эффективность последующего отталкивания ими.

Смысл в том, чтобы подать туловище вперед, используя дополнительно его большую инерцию к просто рычагам рук (что характерно для олдскульной версии ОБХ). Именно это я и считаю ключевым моментом в приведенных выше рассуждениях.

Оторвите пятку ботинка - у Вас будет напрыгивание, не делайте этого - будет навал. И в том, и в другом случае - это не просто повисание на палках (если Вы употребляли слова "пассивный" к этому), а активное действие по продвижению вперед подвижной опоры. Активным оно становится за счет правильной встречи неподвижной опоры кистью-локтем-плечом.

Во-первых, "напрыгивание" (выберете другой термин, если хотите, я на нём не настаиваю) это, в данном контексте, не обязательно "отрыв пятки ботинка", а прежде всего активное разгибание ног и корпуса (в отличии от "падения";) при выносе рук, непосредственно перед "НАВАЛОМ" (специально употребляю Ваш термин) на палки.

А во-вторых, в статье не идёт речь об олдскульной технике

На 4-м кадре спортсмен делает подсед одновременно с навалом на палки, голень впереди, ЦМ впереди стоп.

То, что на предыдущем кадре видно движение скорее вверх, а не вперёд-вверх, это не ошибка, поскольку на раскадровке полный цикл не поймать.

Напрыгивание - да, не обязательно агрессивное отталкивание ботинком от лыжи, а комплекс действий, как Вы и сказали.

Навал - да, это не синоним напрыгивания, а фаза после него, как Вы и уточнили.

Про олдскульную технику в своем комментарии выше написал применительно к видео, ссылка на которое выше и была. Написал, чтобы подчеркнуть разницу между старой и современной техникой, и больше ни для чего другого.

В статье речь про нее не идёт, Вы правы.

Неоднократно читала, что ДП хорош при больных коленях.

А как он сочетается с радикулитом поясничного отдела? Имхо, не очень хорошо, но вдруг ошибаюсь.

Какой тип передвижения на лыжах (лыжероллерах) наиболее безопасен с точки зрения проблемной поясницы: ДП, классика обычная, конек.

Здоровья всем в НГ!)))

Продольные относительно чего, трассы? У вас упомянуты еще и угловые, может под продольными понимается поступательное ускорение? Без осей трудно интерпретировать..

"...по сравнению с покоем" – только полный покой

Красный график, модуль – корень квадратный из суммы квадратов всех трех ускорений: вертикальных, боковых и продольных. Их две системы: лыжника (локальная) и земная (глобальная). Модуль - локальный, а вот бирюзовый - глобальный. То бишь, вдоль поверхности Земли. Не трассы, где подъемы и спуски! "Очищен от притяжения Земли" значит - его вектор перпендикулярен притяжению.

Палки то у спортсмена были коньковые. До кучи, он еще много коньковых отрезков отработал.

"...выхлестывать руки перед постановкой палок не зажимая ручки в кулак с почти выпрямленными пальцами"– это уж черезчур. Два пальца, указательный и большой все же замыкаются кольцом вокруг ручки, да еще и мизинец "подруливает" палку на постановку нужным углом. Остальные два пальца - да, на выносе расслаблены, но не до полного же выпрямления. Вспоминаю к/ф "Скарамуш", обучая героя хвату шпаги, наставник повторял: "Сжимать – душить, расслабишь - улетит птичка"

"... слабым звеном -плече лучевыми мышцами блокируя 100процентную работу более мощного плечевого пояса". Именно это и позволяет нам ограничить доталкивание кистями за спину: и в современном ОБХ в подъемы, и в окончаниях КООХ.

Сочетается отлично. У меня 4 грыжи в пояснично-крестцовом отделе. На роллерах тренируюсь на 99% ДП. Никаких проблем. Алексей Мазуров тоже об этом писал. Тут главное технику ДП усвоить. А вот на лыжах попеременным бывает прострелит до самой макушки при "отдаче".

Только оценивая степень эффективности продвижения, можно судить и о качестве управления снарядами.

И еще немного физики. Вспомним один из законов И.Ньютона: действие равно противодействию. В своей статье: М.Рудберг приводит раскладку по времени и силе воздействия в определенные моменты времени. Все правильно - грамотный анализ всех движений.

Прекрасный анализ этого хода с демонстрацией можно увидеть у Александра Безгинова на: .

И А.Безгинов, и М.Рудберг, и Н.Кабанен однозначно утверждают, что чем тяжелее трасса, тем чаще должно быть отталкивание. Полностью с ними согласен. Но вот то, что А.Безгинов рекомендует палки ставить на 20-30 см впереди креплений – не согласен. Более того, А.Безгинов демонстрируя на своем видео эту технику, ставит палки рядом с креплениями.

В статье М.Рудерг пишет:

- гонщик с замаха вонзает штыри, вынося их на 25-35 см от креплений; - возникшая на палках сила поначалу падает, как следствие её деформации и амортизации удара постановки согнутыми предплечьями. Вот здесь-то и вступает в действие закон Ньютона – действие равно противодействию. Незачем делать это движение, т.к. физические законы еще не отменили. Смотрите как сгибаются палки. В этот момент вся сила прилагаемая гонщиком на палки практически направлена вверх.

Если привлечь математику для более наглядного пояснения этих телодвижений, то выявится следующая картина. Обозначим буквами наши рабочие параметры:

F - сила воздействия на палки. Fp - полезная сила прилагаемая для продвижения. Угол А – угол наклона палки к плоскости скольжения. Итак: Fp=Fcos(A). При угле А в 85 градусов косинус этого угла равен 0,087 - Fp=Fх0.087. Т.е. полезная сила практически равна НУЛЮ!!! И это при максимальном приложении сил лыжника - аж палки гнутся... Более того, принимая во внимание третий закон Ньютона мы получаем силу воздействия прямо пропорционально приложенной силе. Но она направлена не на продвижение вперед, а вверх.

Далее угол падает, и полезная сила растет: «Самой “полезной” частью отталкивания с точки зрения эффективности приложения мышечных усилий является отрезок между углами наклона палок от 60 градусов до 35. До этого палки слишком вертикальны и большая часть усилий спортсменов расходуется на создание упора в протяжке стоп вперед. После того на растущей скорости гонщики не успевают полноценно приложиться к ускользающей опоре».

В данном моменте косинус уже растет с 0,5 до 0,819. Это как раз те углы, кода надо прикладывать максимальное усилие.

Логичный вывод - надо убрать эту, назвал бы холостую, составляющую и начинать толчок с этого угла (примерно в 60 градусов), что и демонстрируется на этом видео: .

А теперь внимательно смотрите как проходит финишный отрезок Н.Крюков. Почему он стремительно достает всех впереди идущих. И будь финишный отрезок на несколько метров длинней, то он мог выиграть и Нортуга.

Для меня это видео – показ грамотного и неграмотного исполнения этого хода.

Что вижу? Нельзя игнорировать, что палки в ОБХ равнинном и в подъемы, по дистанции и в ускорениях они ставят по-разному. Никакой унификации! Чем выше скорость, тем дальше штырями от креплений: полтора ботинка ( "в удавах" легче) в равнинных ускорениях, "ботинок" по равнинным дистанциям, у "креп" в пологие подъемы, а в крутые и штырями и у пяток.

В начале отталкивания практически невозможно избежать низкой отдачи усилий продвижению вперед: длина палок фиксирована, а руки еще и необходимо сгибать в локтевых суставах для амортизации ударов постановки. Рассуждая "геометрически", лыжники приговорены в развитию якобы неэффективных вертикальных сил. Почему "якобы"? Потому, что в первой трети отталкивания палками они эффективны для другого – разгрузки стоп. Загруженные на 100% стопы вперед не протянешь, а это необходимо для создания "плацдарма" последующему перемещению ОЦМТ вперед относительно них и развитию максимального продольного ускорения в цикле ( см. бирюзовый график ).

Вывод: убрать, по вашим словам эту " ...холостую, составляющую и начинать толчок с этого угла (примерно в 60 градусов)" - означает укоротить продольное перемещение стоп в цикле и, следовательно, самого лыжника.

ПС. Приводить в пример Н.Крюкова на финише фалунского спринта странно. Статистически достовернее то, что пять остальных финалистов , в т.ч. все три призера, вонзали там штыри на бот – полтора впереди креплений.

Михаил, по поводу большого и указательного. Этот вопрос решил решил Леонид Кузьмин своей конструкцией. Считаю , что палки буду работать как заякоренные не болтаясь в воздухе. Но только консольки должны находиться не над а под большим и указательным. На мой взгляд это новая более естественная техника а значит и скорости. Я Леонида на конференции в Омске прям в лицо сказал про гениальность его конструкции он даже не возразил )

Тем не менее прошу Вас внимательно просмотрите это видео в его финальной части. И попробуйте объяснить, почему Крюков стремительно стал приближаться к лидерам и почему Пелегрино также быстро стал отставать. Анализ даст Вам ответ на это явление. Именно анализ, а не Ваше предположение про трех призеров, втыкающих штыри...

В данном случае работают именно физические законы, с которыми все остальные лыжники и тренеры практически не знакомы.

И еще - просмотрите, пожалуйста, внимательно последнее видео, на которое ссылаюсь. Там однозначно ставятся палки именно так, как предлагаю. И больше того – А.Безгинов тоже к этому стремится. Так может пересмотреть ныне существующие взгляды на исполнение этого хода? И Вы сами говорите о том, что: «Чем выше скорость, тем дальше штырями от креплений: "полтора ботинка" ( в удавах нагляднее) в равнинных ускорениях, "ботинок" по равнинным дистанциям, у "креп" в пологие подъемы, а в крутые и штырями и у пяток» Скажите, в чем разногласия у Вас со мной? Ведь мы оба говорим об одном и том же…

Просто инерция мышления вещь великая и она нас долго не отпускает.

Нортуг на выходе с виража первый раз вонзил палки у второй рекламной плашки, успел оттолкнуться еще 25 раз темпом 0,70с/ц.

Харви начал метра за 3 до плашки, выполнил 20 отт средним темпом 0,79 с/ц Хаттестад успел к этой плашке трижды толкнуться полуконьковым, и от неё выполнил еще 21 отталкивание средним темпом 0,75 с/ц.

Пелле начал метров 5 после и еще толкнулся 22 раза темпом 0,75 с/ц. Крюков тоже начал у этой плашки и – еще 24 раза средним темпом 0,68 с/ц !

Такой запас мощности он, скорее всего обязан был положить раньше, чтобы выкатить на стадион по крайней мере третьим. Поостерегся.

На пологом тягунке ( 0:48 ) палки он ставил как и все, на полтора бота, а на финише единственный из всех решил красть у себя не последнюю треть отталкивания, а первую. Двоих сделал таким макаром, но двоим проиграл – ведь, на финише Харви менял лыжню и с учетом этого не сильно подпустил Никиту. И палки ставил добре.

О Нуртуге нет и речи, он своей техникой стал гарантированно первым.

Чего бы добился Крюков, не укороти он отталкивание и пойди чуть реже - история сослагательного наклонения. Повесили бы накануне регистратор, типа моего, да откатали бы все варианты ускорения на равнине – могли бы судить кто прав, кто виноват, какой техникой какие ускорения и какой мощностью эффективней.

Возможно, этот более показателен. Тем более, что здесь все, кроме Фоссли, бежали без мази.

Спасибо за подробный анализ частоты отталкиваний. Но Вы не ответили на мой главный вопрос: «Тем не менее прошу Вас внимательно просмотрите это видео в его финальной части. И попробуйте объяснить, почему Крюков стремительно стал приближаться к лидерам и почему Пеллегрино также быстро стал отставать?

Если просмотреть финальный отрезок, то не вооруженным глазом видно, как Крюков достает соперников, а Пелегрино безнадежно отстает.

Повторюсь: «И будь финишный отрезок на несколько метров длинней, то он мог выиграть и Нортуга».

Ибо техника Крюкова демонстрирует правильность исполнения данного хода в отличие от Пеллегрино, у которого самое неграмотное прохождение этого финишного отрезка, чем, впрочем, не блещут и остальные три участника этого финала. Но в меньшей степени. Об исполнении этого хода очень хорошо и грамотно сказал Безгинов в своем видео, на которое ссылаюсь.

02 09.01.2020 22:47

«Справедливости ради, пример для анализа техники, пожалуй, не самый удачный»…

В моем посте речь идет только о прохождении финишного отрезка и о том, как влияет грамотное исполнение этого хода на скорость передвижения, как впрочем, и неграмотное. Именно на этом отрезке, когда решался вопрос «жизни или смерти» любое отклонение от правильного исполнения приводит к краху. Что очень хорошо показали и Крюков, и Пеллегрино. Как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень». Смотрите видео А.Безгинова, на которое ссылаюсь. Там Вы услышите о тех ошибках, которые совершил Пеллегрино. Это видео, на сегодняшний момент квинтэссенция показа правильности прохождения данного хода. Искренняя благодарность Александру. И хотя по ряду моментов не полностью с ним согласен, но тем не менее это очень грамотное изложение основ этого хода. Еще раз: «Спасибо Александр».

1.

2.

3.

4.

"А. Безгинов демонстрируя на своем видео технику ОБХ, ставит палки рядом с креплениями".

Зря вы не согласны с этим, ведь объясняя и показывая постановку палок он стоит прямо. А в динамике палки ставятся сгибанием туловища и естественным образом штыри оказываются впереди креплений на те самые "ботинок, пол-ботинка"

Про неудачный пример я говорил в контексте влияния частоты отталкиваний на эффективность продвижения - выше Михаил Юльевич написал про возможные разные варианты ускорения на равнине. Я предположил, что Никита вынужден был толкаться чаще из-за плохого скольжения конкретно в этой лыжне. И только по этой причине предложил видео стокгольмского спринта.

Посмотрел видео Александра. Спасибо! Хочу отметить, что он здорово умеет объяснять. Раньше смотрел его видео по коньковым ходам.

И по подседу (2:45), и по маленькому маятнику "плечо-локоть-кисть", и по необходимости движения таза вперед, и подводящие упражнения - всё чётко разложено.

Пересмотрел видео фалунского спринта. Теперь понял, о чем Вы говорили. Да, Пеллегрино уносит кисть за спину дальше, чем остальные. Но обратите внимание на Харви. Не могу сказать, что у него кисть сильно уходит - чуть дальше, чем у Нуртуга, но не так далеко, как у итальянца. А частота отталкиваний у него сравнима с Пеллегрино. Может быть, дело в том, что у Пелле уже не хватало сил на финиш. Но это так, всего лишь предположение.

Пусть будет так, как Вы считаете. Только если хотите понять - почему Пеллегрино отстает от всех, посмотрите, пожалуйста, внимательно видео А..Безгинова, где он дает некоторые пояснения по поводу этого хода. В этих пояснениях вся суть того, почему проиграл Пеллегрино. Просто Вы немного не в ту "сторону смотрите". Есть физика явлений и разница прохождения Крюкова и Пеллегрино заключается именно в правильном и неправильном применении физических законов, которые не зависят от того, кто их применяет. Дело в том, что у Крюкова тренер с техническим образованием, а у наших, если оно и есть, то только физкультурное. И с физикой, и математикой они весьма и весьма не «на ты». Это относится и к зарубежным тренерам. Общая образованность практически везде одинакова. Не говорю уж про образованность спортсменов.

И еще раз повторю К.Пруткова: «Зри в корень».

10.01.2020 14:59

Сергей. Вы не поняли сути, которую объясняет Безгинов по давлению на лыжи. Смотрите внимательно прохождение Крюкова и Пеллегрино. Именно внимательно. Но предварительно просмотрите видео Безгинова и его пояснения по ходу. Надеюсь поймете.

По углу постановки палок сильных различий не увидел (видео, к тому же, не очень четкое). Таз вроде бы одинаково вперед подают.

физики-теоретики с математиками к толкованию лыжной техники подключились

Уважаемый , Вы бы, чем мучить Михаила понапрасну, нагоняя туман и переадресовывая к сомнительным источникам, лучше бы выложили прямой текст от своего имени, с анализом "правильных", в отличии от других, действиях Крюкова с графиками, расчётами, скринами, наконец, или какие там у Вас ещё наглядные доказательства бывают.

Теорию про 60-35 градусов мы поняли. Вопрос-то у практиков в другом заключается:

1. у кого из гонщиков МИРОВОЙ ЭЛИТЫ (в их технике) это условие реализовано лучше других?

2. а самое главное, реализовано без потерь в других, не менее важных аспектах, обеспечивающих скорость передвижения?

3. и, если Вы сумеете доказать, или, хотя-бы вразумительно объяснить вышеозначенное, то и этого будет недостаточно для практика, потому что нужно будет ещё и наглядно показать, за счёт каких тонких технических нюансов всё это достигнуто.

Самое время составить вам раскадровку техники Крюкова, показать и объяснить нам в чем революционность его ОБХ по сравнению с остальной элитой.

Спойлер: до сих пор раскадровки Крюкова, начиная с 2013 года, говорят, что он в те годы был в тренде и вместе с ЮМК следовал канонам.

Глаза есть, посмотри не могу, понимай нету.

Верно - это люди в городе живи.

Олень искай не надо; кушай хочу - купи.

Один сопка живи не могу - скоро пропади».

В.Арсеньев –Дерсу Узала.

Уважаемые коллеги по дискуссии. Очевидно по Вашей наводке подключился опытнейший лыжный эксперт, явно внеземного происхождения (иначе бы подписался земной фамилией), троль под ником , требующий продолжения банкета, с перечнем блюд, которые мне надо ему предоставить. Понятно. Внеземные люди они наших реалий не знают. Им все просто – вынь да положь. Сами ничего делать не хотят, очевидно, приравнивая себя к богам или внеземной элите. Им надо все разжевать, положить в рот, протолкнуть в пищевод, да еще потом помочь переварить, включая и другие естественные надобности.

Но – «старый больной человек, который 5 лет в ванне не мылся и которого девочки не любят»…

И ему не осилить те блюда, которые требует . Больше того, он не хочет, не может, не желает (нужное предлагаю выбрать самим) эти блюда ему предоставлять. Но тем не менее даю еще раз Вам наводку. На коньяк не дам. Добывайте его сами, подключая и глаза, и мозги, и, естественно, внеземного эксперта.

Все, что Вы просите, описывать долго, да и нет желания. Практически все нужное уже было сказано ранее. Только Вы этого не увидели, не поняли…

Никто из Вас не внял моим просьбам внимательно просмотреть видео А.Безгинова. А если кто и внял, то не понял некоторых его посылов по технике.

Предлагаю Вам всем просмотреть и тщательно прослушать его видео с 7-й по 8-ю минуту. Здесь он как раз говорит о том, что не надо делать при исполнении этого хода, но Пеллегрино «не внимает его советам и грубо нарушает его рекомендации», в отличии от Крюкова. И смотрите, обращая внимание особенно на ноги, как идет Крюков и как Пеллегрино. В этом вся принципиальная разница их ходов…

Вы увидите, как прыгает Пеллегрино и, как и Крюков, не отрывая пяток, толкается. Физика в действии. И с третьим законом Ньютона Пеллегрино явно незнаком, как и его тренер. (Повторюсь еще раз – у Крюкова тренер с высшим техническим образованием). Пеллегрино делает прыжки вверх, тратя время на них, не говоря уж о физических усилиях, и давит в этот момент дополнительно лыжами на снег с силой, равным как минимум своему весу – итого – два веса. (Чтите А.Безгинова -7-8 минута). И смотрите, как идет Крюков. Только внимательно смотрите. Надеюсь, увидите разницу в исполнении ими этого хода. Посмотрите в замедленном режиме этот финишный участок. И если Вы и здесь ничего не увидите, то и мои объяснения не убедят Вас в моих и выкладках, и рекомендациях. Надо иметь определенный уровень знаний, чтобы правильно анализировать и оценивать некоторые явления. А по поводу математики и физики, то эти же претензии, уважаемый эксперт- , Вы с таким же успехом можете предъявить и М.Рудбергу, он ими вовсю оперирует и правильно делает, в отличии от некоторых диванных экспертов. Ибо без них – никуда. Физика и математика – основа всех наших жизненных проявлений. Не знать их, хотя бы в объеме средней школы, просто большой грех. А уж кичиться этим…

И потом ведь Вы, очевидно, не знаете уровень моих спортивных знаний, как и, скажем так, общеобразовательных и специальных.

2 Михаил Рудберг: Михаил, спасибо за статью и обсуждение. Наверное повторюсь, но действительно хотелось бы видеть оценку влияния на организм испытуемого того или иного способа передвижения, анализ причин и следствий. Что подкачать, на что забить, какую подводку делать, за чем следить, чтобы не заболело. Я не только про спину, но про колени, локти, тзбс, плечи и т.д. Связь прямая и обратная: болит потому что идешь с ошибками (какими), идешь с ошибками т.к. болит или слабый, неподготовленный.

спасибо Вам за разъяснение.

Ботинок Никиты заметил еще при первых просмотрах. Но, признаться честно, увидел в этом скорее неиспользуемый резерв, чем преимущество: он мог бы еще сильнее подаваться вперед, отрывая, естественно, при этом пятку. А о том, что он таким образом облегчает себе продвижение, не подумал.

Может, и такое количество циклов в этом финишном ускорении объясняется тем, что Крюков видел такой вариант продвижения оптимальным в данной ситуации, чтобы быстрее ликвидировать отставание от лидеров - чаще толкаться, но при этом эффективнее продвигаться в каждом цикле.

Опять же, всего лишь предположение "чайника", строго не судите.

А мне как хотелось бы! Но боюсь, "анализом причин и следствий" я обречен заниматься в одиночку на всю растерзанную державу.

В связке "спортсмен/любитель - тренер/наставник - наука/аналитика" занимаю свою крайнюю нишу.

Для испрашиваемых зачастую практических советов, предварительно нужны: – полная диагностика вашего здоровья, –тестирование ваших возможностей и лишь потом ( со всем этим ) – хорошие практикующие тренеры.

Всех, кто возьмется советовать без первых двух позиций (как я вам уже написал в личку) – гоните сцаными тряпками!

Что бы мы без Вас делали/? Наверное утонули бы во тьме.

Шутка

А если серьёзно...... Вот я задаюсь вопросом, Вы вообще-то себя слышите?

Такое количество повествования, да ещё с лирическими отступлениями, и всё ради того, чтобы выдавить из себя обыкновенную банальность:

Подумайте об этом и улыбнитесь, вместе с нами, этой напыщенной фразе:

Что касается вот этого Вашего, весьма справедливого, замечания:

«Зри в корень»

1) Крюков не тратил время на «выпрыгивание».

2) Не создавал излишнего давления на снег, что давало ему лучшее скольжение, в отличие от Пеллегрино. О чем и говорит А.Безгинов.

Все до примитивизма просто. Надо только увидеть и понять это.

Проведите такой простой эксперимент, дома, стоя на полу, желательно в присутствии Вашего друга (друзей, для большей объективности) с секундомером. И попробуйте имитировать толчки с подпрыгивание, как Пеллегрино, с полной амплитудой, и без них, как Крюков. Сделайте честно, максимально быстро, по десятку тех и других движений, засекая время выполнения каждого десятка. Сообщите потом нашему сообществу о результатах эксперимента.

Удачи Вам.

12.01.2020 01:30

Не лукавьте, не лукавьте!

Ваша песня не нова.

Ах, оставьте, ах, оставьте!

Это все слова, слова...

1. Допустите, что на том злосчастном финише Пелле попросту "иссяк". Какова бы ни была техника, иногда силы покидают спортсмена быстрее, чем других.

2. И Нортуг, и Харви, и Хаттестад , и сам Крюков с 3:50 в замахе привставали на носки (кто в большей, кто в меньшей мере).

3. Конечно это действие вызывает повышенное торможение. Странно, что вы за этим настойчиво отсылаете на другой сайт, вместо того, чтобы просто отметить графическое подтверждение этому в опубликованной статье (ради чего она и затевалась). Ну и, помимо картинок, здорово, когда буквы складываются в ту же мысль: "...вертикальный подъем ОЦМ лыжника поднимает и реактивную силу давления стоп на опору, а раскрытая стойка повышает сопротивление встречному воздушному потоку" (7 абз. от конца) .

4. Почему же, несмотря на это, лыжники все же прибегают к такому способу замаха? Да потому что выигрыш в его высоте повышает потенциальную энергию тела в последующем навале палками на опору. Видимо, когда есть силы, оно того стоит. Зря ли сам Крюков регулярно демонстрировал эту виртуозную технику в гонках самого высокого уровня?

5. Не случайно и в КООХ развитие максимальной скорости и силы отталкивания палками не обходится без предварительного привставания в замахе на носки.

По пункту 1. Результаты теста (сделал имитацию 4 раза по 10 отталкиваний):

С подпрыгиванием/без подпрыгивания (сек.)

7,75 / 7,23

8,00 / 7,49

7,51 / 7,45

7,70 / 7,34

Понятно, что на подпрыгивание уходит больше времени, при том, что я даже не подпрыгивал, а просто максимально вставал на носок.

По пункту 2 я с Вами выше согласился. При одном и том же весе, чем больше площадь опоры, тем меньше давление. Бесспорно. Плюс втаптывание колодки само по себе усложняет дальнейшее продвижение (если говорить уже о реальных условиях).

Другое дело, что на кинограмме, которую выше привел Михаил Юльевич, Никита делает подачу вперёд, отрывая пятку. Тот же отрыв демонстрируют (в разной степени) спортсмены и на видео спринта в Стокгольме. Лично для меня вопрос остаётся открытым: считать ли технику прохождения Крюковым финишного участка в Фалуне эталоном, или считать ее оптимальным вариантом в данных конкретных условиях, в том числе и по скольжению. Тут бы как раз и пригодился регистратор.

Потому и предложил в своем первом комментарии в этой ветке эксперимент. Чтобы понять, где "золотая середина". Когда высокий замах - хорошо, а когда - уже перебор.

И самое главное - как это понять по личным ощущениям, как оценить это на лыжне, когда на пояснице нет регистратора, и нет возможности увидеть себя со стороны.

Михаил. Мастерство спортсмена заключается еще и в том, что он приспосабливает свою технику прохождения к конкретным условиям. Погода в этот день в Фалуне была теплой и снег мягковат. Крюков оптимально это использовал. Как говорят – ума хватило, чего не скажешь о Пеллегрино, он шел так, как его научили, как всегда, не учитывая конкретных условий...

1. Допустите, что на том злосчастном финише Пелле попросту "иссяк". Какова бы ни была техника, иногда силы покидают спортсмена быстрее, чем других.

О каком иссякании сил Пеллегрино может идти речь, если он просто взлетает над лыжней, делая отрыв от нее, что видно невооруженным глазом (сила есть, ума не надо). Посмотрите, пожалуйста, весь финишный отрезок в замедленном исполнении. Посмотрите какова частота толчков и у Пеллегрино, и Крюкова. «Глаза есть – посмотри не могу?»

2. И Нортуг, и Харви, и Хаттестад, и сам Крюков с 3:50 (кто в большей, кто в меньшей мере) в замахе привставали на носки.

Вы пишите Крюков привстал. Да, именно «привстал!!!» на 3:50. Но уж никак не выпрыгивал. И «привстал» значительно меньше чем все остальные. Но практически весь этот участок он проходит не отрывая пяток. Смотрите внимательнее!!! Мне одно не понятно - Вы действительно не видите разницы прохождения этого финишного отрезка Крюковым и остальными участниками, или делаете вид, что этого ЯВНОГО ДЕЙСТВА не замечаете? Неужели не видно, как Крюков буквально «съедает» всех (именно всех, Пеллегрино просто «лучше» всех участников выполняет то, о чем предупреждал Безгинов). Еще несколько метров дистанции и Крюков обогнал бы и Нортуга. Но как говорят, если бы да кабы… Но и из того, что мы видим – Крюков на финише идет быстрее всех. Еще раз посмотрите с каким отрывом от первого участника был Крюков в начале финишного створа и какой отрыв стал на финише. Мне право стыдно объяснять это Вам, человеку достаточно грамотному в этом вопросе. Если Вы этих явно видимых моментов не видите, или скажем так, не замечаете, тогда повторю еще раз свой вопрос, который задавал в самом начале нашего общения: «И попробуйте объяснить, почему Крюков стремительно стал приближаться к лидерам, и почему Пеллегрино также быстро стал отставать?»

Именно СТРЕМИТЕЛЬНО стал приближаться к лидерам.

Надеюсь, что дадите ответ на мой вопрос о стремительном приближении Крюкова к лидерам на рассматриваемом участке трассы, хотя бы в своей интерпретации.

3. Конечно это действие вызывает повышенное торможение (странно, что вы настойчиво отсылаете к А. Безгинову (с которым я во многом согласен, а в чем то и нет), вместо того, чтобы просто отметить графическое подтверждение этого факта в опубликованной статье (ради чего она и затевалась)…

Вы упорно не хотите заметить того, о чем говорю, и о чем говорит А.Безгинов. Графическое подтверждение, естественно, хорошо. Безгинов же просто и не затейливо рассказывает об этом и показывает.

Та раскадровка, которую Вы выложили как раз показывает, что Крюков не «взлетает» над лыжней, а выполняет движения практически так, как рекомендует и показывает Безгинов. И потом, это наверняка съемки в морозную погоду при жесткой лыжне.

Пеллегрино, повторюсь еще раз, специально для Вас: «В момент выпрыгивания над лыжней давит на снег как минимум с двойным весом. Это «голая» физика, от которой никуда не уйти. Надо чтить законы природы. Действие равно противодействию, т.е. сила давления на поверхность в этот момент, как минимум в два раза больше. Об этом и говорит Безгинов. Надо, в конце концов понимать суть явлений о которых говорите, пишите. Попробуйте прыгнуть на тонком льду, который держит вес человека килограмм в 70-80, но при весе в 100 кг проламывается. Попробуйте хотя бы по земле тащить груз в 100 кг и в 200 кг. Надеюсь, что Вам понятно, во втором случае трение, а значит и усилие для передвижения, будет значительно больше.

4. Почему же, несмотря на это, лыжники все же прибегают к такому способу замаха?

Все это хорошо объясняете и Вы, и Безгинов. Но есть некоторые моменты, о которых Вы молчите. Это выпрыгивание, т.е. отрыв гонщика от скользящей поверхности, что как раз и демонстрирует Пеллегрино. Именно в этот момент наиболее конкретно проявляется третий закон Ньютона. Но об этом уже много раз писал, что упоминать о нем уже как-то не совсем удобно. Потом этот момент: «- гонщик с замаха вонзает штыри, вынося их на 25-35 см от креплений». Аж палки гнутся. Вот уж действительно: «сила есть»…

С позиций физики и математики, это большая ошибка. Здесь опять вступает третий закон Ньютона и математика: «Fp=Fcos(A). При угле А в 85 градусов косинус этого угла равен 0,087 - Fp=Fх0.087. Т.е. полезная сила практически равна НУЛЮ!!! А противодействие практически равно 1(единице). Т.е. с той силой, с которой спортсмен воткнул палки практически под прямым углом, с такой же силой (аж палки гнутся) его отбрасывает вверх. Если и «наносить» мощный удар палками, то под углом в 60 градусов.

Эти действия подсказывает нам и физика, и математика.

5. Не случайно и в КООХ развитие максимальной скорости и силы отталкивания палками не обходится без предварительного привставания в замахе на носки.

Опять же все зависит от состояния лыжни, скольжения и угла подъема.

Более того, также зависит и от угла постановки палок.

12.01.2020 13:29

Сергей. По технике прохождения Крюкова финишного участка – см. мое локальное разъяснение Рудбергу в этом посте на предмет погоды.

По Вашему тесту: у других разница в результатах была более значительна.

По технике прохождения различных участков – все зависит от мастерства спортсмена, конкретных условий, состояния лыжни и его уровня технической подготовки. Клебо в одной из гонок в течении нескольких секунд сменил три хода. Но он профессионал высочайшего класса.

Именно здесь и есть золотая середина.

За Клэбо мне не угнаться, мой поезд ушел лет 30 назад. Понять бы, как эффективно выполнять то или иное действие, чтобы не разбазаривать силы впустую - мне большего пока и не нужно.

Спасибо еще раз.

, Вы видимо всерьёз не понимаете, что "первоисточник, "вдохновитель" и "наглядное пособие" (выберете сами) всех Ваших умозаключений ещё толком и техникой-то не владеет, и это легко "читается" даже при беглом взгляде на видео с ним.

Не хотелось это подчёркивать........ Я ничего не имею против этого замечательного парня и блогера, который действительно думает, анализирует и, как я полагаю, обучаясь сам - делится полученными знаниями со своими подписчиками, делая нужный контент, имеющий полное право на существование в наше время. Но Вы, , что очень показательно, не видите и, как следствие, не понимаете одного, что целевая аудитория этого контента, как и сам уважаемый блогер, отнюдь не профессионалы. И сравнивать его технику с "Крюковской", по крайней мере, не корректно.

Я понимаю эту Вашу прореху в знаниях, наверняка вызванную отсутствием личной практики в освоении современной техники. Именно этого "взгляда собственного тела, владеющего техникой" Вам не хватает, чтобы читать её с листа и не заниматься. извините, нудятиной,, которую Вы здесь навязали, прикладывая, где надо и не надо "трафарет физических законов".

Вы, вообще, можете предположить, что разбираться в ваших многочисленных "почему" может быть просто не интересно?

И для полноты рассматриваемого явления для большей убедительности предлагаю посмотреть ссылку: .

Если кто не захочет ее читать, привожу выдержку из неё:

«Работает дизель-молот по двухтактному циклу, и за один цикл свая получает два толчка. Первый — при падении бабы на поршень, второй — после вспышки топлива в цилиндре».

А теперь перейдем к нашим лыжникам и технике их хода.

Возьмем два тела Т1 и Т2 передвигаемые какой-то силой, прилагаемой к телам в горизонтальном направлении. Сила горизонтального передвижения – F1, приложенная к телам одинакова и вес каждого тела Р - равен 70 кг. Рабочая поверхность - РП – снег. Оба тела находятся на одинаковых санках. Одно тело - Т1, неподвижно лежит на санях, а второе тело - Т2, дополнительно совершает под действием определенной силы вертикальные колебания. Коэффициент трения обоих тел одинаков, если они двигаются без вертикальных колебаний, так как давление на РП в данном случае у них одинаковое.

Надеюсь, Вы понимаете, что тела Т1 и Т2 в нашем рассматриваемом случае это Крюков и Пеллегрино. Немного физики и цифр.

При вертикальном толчке тела Т2 на РП происходит давление на неё. Иначе как оторвешься от поверхности. И чем сильнее толчок тела от РП, тем сильнее давление. Надеюсь понятно, что по-другому быть не может. Для того, чтобы оторвать тело какой-то массы от РП, надо как минимум приложить аналогичную силу. Т.е. в момент отрыва тело давит на РП с силой равной 2Р. Естественно сила трения тоже увеличивается в 2 раза. Притормозились, ибо закона физики еще никто не отменил, взлетели, немного повисели, пора приземляться на РП. А так как потенциальная и кинетическая энергии в данном случае равны, то и при приземлении опять же сила давления на РП тоже возрастает в два раза. Это означает, что и сила трения увеличивается в два раза. Опять притормозились. Опять взлетели, притормозились и т.д. До самого финиша. Очевидно тело Т1 знает эти законы и чтит их…

Не берем в данном случае ту высоту, на которую на самом деле выпрыгивает Пеллегрино. При замедленном просмотре видно, как Пеллегрино поднимается на высоту примерно 10 см, что приводит к увеличению силы давления на РП более, чем в два раза. (смотрите прохождение трассы примерно с минуты 2:47 и до конца финишного коридора. «Связь пространства и времени»). Причем видно, как в момент выпрыгивания он практически останавливается в горизонтальном продвижении. Крюков все время движется. И чем хуже скольжение, тем сильнее будет торможение. Не буду разъяснять про палки. Об этом было сказано ранее. Это все взаимосвязано. Никто еще не отменил законы природы.

Продолжаем забивать сваи?

17 июля 2019 года Президенту

Союза биатлонистов России В.П. Драчеву

Руководитель лаборатории “Ru-test” М. Ю. Рудберг,

.......................................................................................

г. Москва

Уважаемый Владимир Петрович!

В ситуации, когда ресурсы усилий, предпринимаемых к повышению спортивных результатов, близки к предельным объемам физических нагрузок, вопросы повышения атлетами технического мастерства выходят на передний план.

Начиная с 2012 года мной изучается проблематика лыжного конькового отталкивания, проанализированы и структурированы основные ходы, изданы три монографии по каждому из них, опубликован ряд статей. Практическая работа в качестве консультанта и лектора семинаров привела к пониманию необходимости разработки метода оперативной и, главное, объективной оценки эффективности технических действий спортсменов. В 2018 году коллективу независимой лаборатории удалось создать прототип портативного регистратора ускорений спортсменов. Его презентации на ряде семинаров 2019 года, в том числе тренеров СБР в Кавголово, показали хорошие перспективы к применению в практической работе спорта высоких достижений.

Вероятнее всего, в нашем лице отечественная спортивная наука ликвидировала свое отставание в специализированном сегменте цифровых технологий совершенствования технического мастерства биатлонистов. Судя по зарубежным публикациям и личному общению с зарубежными специалистами, наши конкуренты пока не внедрили разработанный метод, или кодируют свою работу в этом направлении. В любом случае методика позволит российским спортсменам оперативно оценивать свою техническую эффективность не только по внешним кинематическим проявлениям, но и показаниям динамики внутрицикловых ускорений. Причем, с одинаковым успехом как в лабораториях, так и в полевых условиях.

Применение устройства существенно расширит диапазон возможностей связки тренер-спортсмен в их работе над техникой лыжных ходов. Уже за полтора - два два сезона до начала ЗОИ в Пекине сборным командам могут быть предложены портативные устройства для оперативной оценки эффективности в коньковых ходах в тренировочных занятиях.

НИИ спорта и спортивной медицины ФГБОУ ВПО РГУФКСМиТ положительно оценил перспективу нашей совместной работы в этом направлении и направил в Министерство спорта РФ заявку на её бюджетное финансирование в 2020-21 годы.

Прошу Вас поддержать эту заявку и направить в адрес Министерства спорта РФ письмо о востребованности работ по изложенной проблематике.

С уважением Михаил Юльевич Рудберг

приложение: текст заявки РГУФКСМиТ в Минспорта РФ.

Тезис "все разные" отпадает, когда в дополнение к знаниям стандартов техники элитных спортсменов, появляется возможность надеть пояс с регистратором и самостоятельно примерить её "на себя".

Можно до уср--ки спорить как "правильнее и лучше", но достаточно пройти один и тот же, скажем, минутный отрезок любыми закидонами или разными техниками, чтобы в цифре сразу увидеть не только, что на секундомере, но и какой ценой – как эффективнее, мощнее и менее затратно, а то и какая пара лыж лучше.

Вот, упомянул давеча Белозеров, какие недостатки он видит у Логинова в технике на равнине. Ну и как следующим летом он убедит сложившегося гонщика менять что-то в технике, в каком действии лежит резерв, а какое "антропометрически" детерминировано? Авторитетом старшего тренера сборной? Так они у нас меняются каждый год. Науки нет, учеба - три дня в году и сразу обо всем. Тот, что ставил технику в детстве атлета, был также субъективен, как и тренеры на каждой ступени региональных и российских сборных команд.

То есть, пока спортсмены и тренеры не увидят объективных параметров тех или иных технических действий, им сотрудничества в этом не достичь. Вот и бегут у нас все на "чуйке", по-разному, в силу своих пониманий. А французы, как под копирку.