Воспоминания о будущем. Второе пришествие на международную лыжню

Продолжение истории дебютов российских и советских лыжников на международных соревнованиях. Начальная была про первые выступления российских лыжебежцев на международных стартах более вековой давности. Теперь – про выход советских спортсменов на европейскую лыжню после войны. Третью главу придется написать когда-то кому-нибудь еще.

Официальные международные лыжные соревнования проводятся примерно 130 лет. Российские, советские спортсмены участвовали в них в общей сложности на протяжении около 75 лет.

Глава 2.

Советский Союз долго оставался изолированным от международных спортивных соревнований с Западом после Октября 1917 г. Международный олимпийский комитет не был склонен распространять членство на нерукопожатные страны. В случае с Россией страх перед большевизмом означал исключение из Олимпиад, хотя оргкомитеты Парижа в 1924 году, а в 1932 году Лейк-Плэсида и Лос-Анджелеса были готовы пригласить советских спортсменов.

Провал ожидаемой мировой революции привел тем не менее к укреплению СССР, как самостоятельного образования. В качестве альтернативы Олимпиаде и международным соревнованиям Советский Союз организовывал массовые спортивные мероприятия, спартакиады, проводившиеся на всех общественных уровнях - от сельскохозяйственных коллективов до всесоюзных праздников.

Первая Международная Спартакиада была проведена в Москве в 1928 году, якобы как турнир международного рабочего спортивного движения, чтобы продемонстрировать пролетарский интернационализм в спорте в противовес буржуазным летним Олимпийским играм в Амстердаме. Зимняя версия этой Спартакиады была тоже в 1928 г. Соревнования включали лыжные гонки, биатлон, скоростной спуск для различных категорий участников: сельских жителей, военных, почтовых работников.

Эти мероприятия были предшественниками традиционных первомайских спортивных парадов на Красной площади, которые начались в 1930-х годах. Тогда же в советской прессе появилась идея превзойти Запад, побив все мировые спортивные рекорды.

Второе пришествие.

Великая Отечественная война показала правильность сделанного акцента Советской властью на лыжном спорте, как военного инструмента и идеологического средства пропаганды социализма.

«… В зарубежных соревнованиях мы были вынуждены гарантировать победу, в противном случае буржуазная пресса будет поливать грязью всю нацию – писал в своих воспоминаниях Николай Романов, послевоенный председатель правительственного Комитета по физической культуре и спорту СССР, - Чтобы получить разрешение на поездку на международные турниры, мне пришлось отправить специальное записку Сталину, гарантирующую победу наших спортсменов».

Этой записке тогдашнего министра спорта Советского Союза предшествовала долгая основательная подготовительная работа. Советские специалисты начали анализировать выступления иностранных лыжников сразу после окончания Второй мировой войны. Целью было разработать базу для определения уровня советских спортсменов, которые должны соревноваться против лучших мировых конкурентов.

Первый послевоенный опыт советских лыжников за рубежом.

В 1946 году Алексей Бычков и Виктор Андреев отправились на норвежский лыжный чемпионат, чтобы внимательно изучить лучших скандинавских атлетов. Сравнение результатов двух чемпионатов (норвежского и российского) побудило правительство СССР организовать другую командировку уже на следующий год.

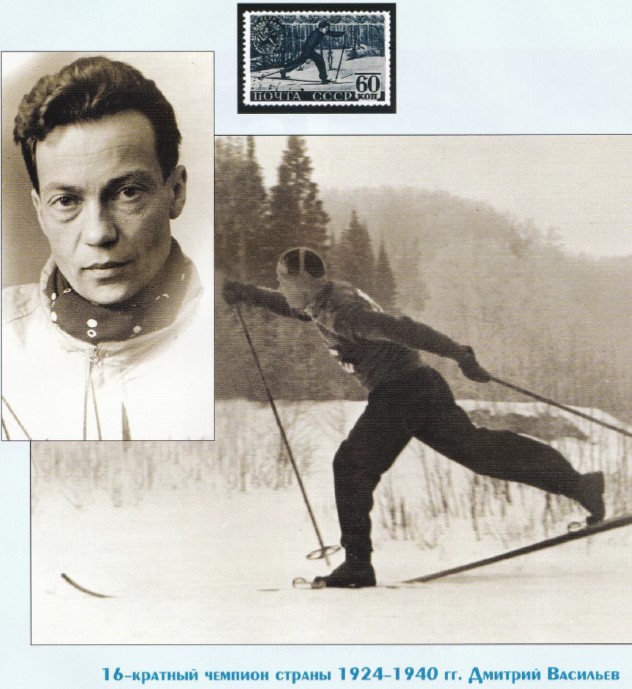

Тренеры сборной СССР по прыжкам с трамплина Михаил Химичев и по лыжным гонкам Дмитрий Васильев отправились на Холменколленские Игры в Осло. По возвращении они убеждали, что советские спортсмены преуспеют на Олимпиаде 1948 года с усердными тренировками и должной организацией. В результате была сформирована сборная команда СССР весной 1947 года в количестве 60 спортсменов: лыжников-гонщиков, горнолыжников и прыгунов с трамплина.

На следующий год Советский Союз всё-таки не решился отправить официальную делегацию на Зимние Олимпийские игры в Швейцарию, и в Санкт-Мориц поехали 10 наблюдателей. Воодушевленное их отчетом-анализом, правительство затем отправило команду лыжников на Игры в Холменколлен, которые состоялись вскоре после Олимпиады. Эти Игры 1948 года считались "неофициальным" чемпионатом мира, поскольку они пришлись на олимпийский год. Как известно, чемпионаты мира по северным лыжным видам спорта, официально санкционированные FIS, проводились ежегодно с 1925 по 1939 год, включая зимние Олимпийские игры 1928, 1932 и 1936 годов. В 1941 году чемпионат проходил в Кортина-д'Ампеццо, но его результаты были официально удалены из записей FIS после войны.

Холменколлен 1948.

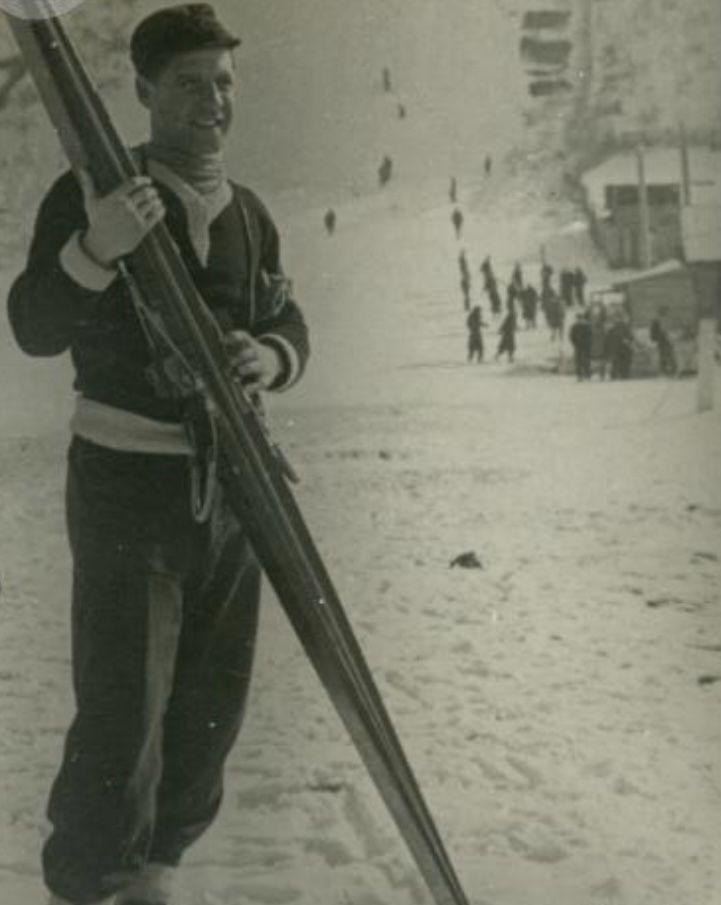

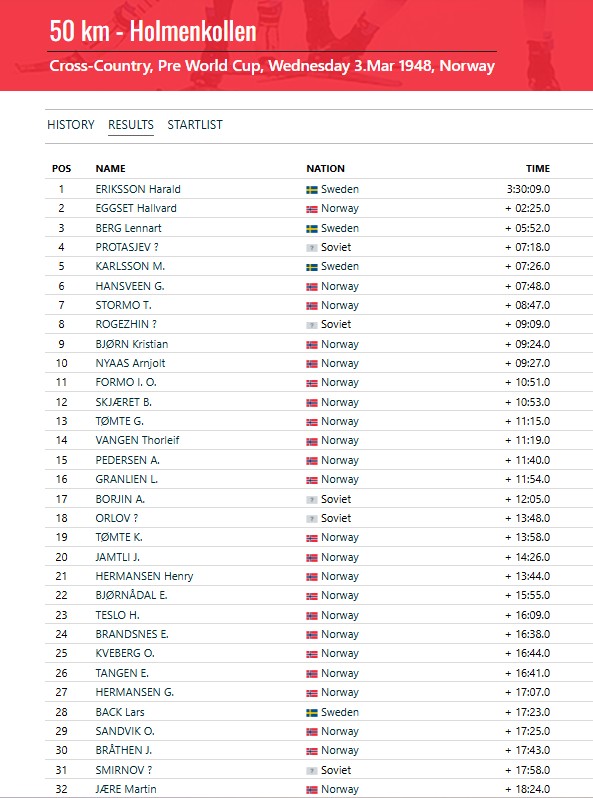

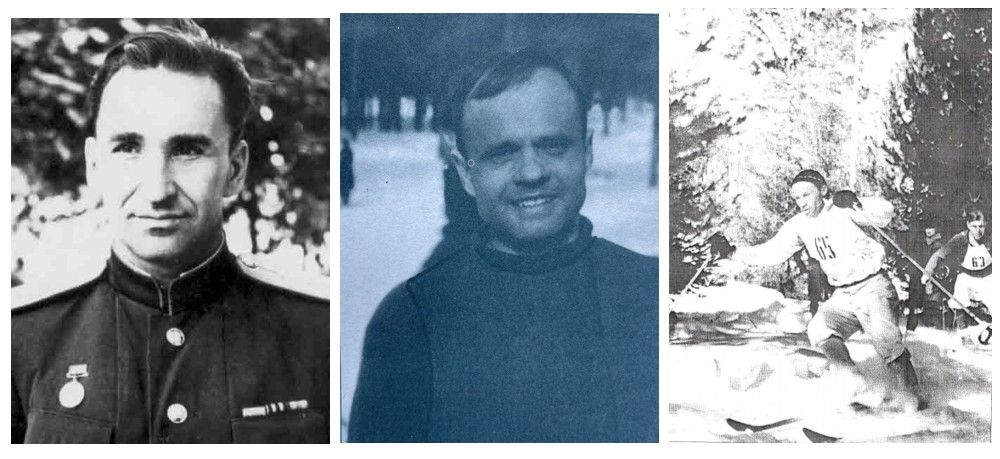

Хотя Дмитрий Васильев возлагал большие надежды на своих лыжников на гонках в Осло в Холменколлене в 1948 году, лучшим советским достижением стало четвертое место Михаила Протасова в гонке на 50 километров. Результаты остальных членов советской команды разочаровали: 8-е (Рогожин), 17-е (Борин), 18-е (Орлов) и 31-е (Смирнов) при традиционно сильном международном составе участников фестиваля в Осло.

Ожидаемый дебют советской команды на зимних Играх 1952 года снова не состоялся. Тренерский штаб проанализировал время победителей лыжников на зимних играх 1952 года в Осло и сравнил его с результатами победителей на чемпионатах СССР, чтобы подготовиться к следующему чемпионату мира в Фалуне, Швеция. В следующем сезоне 1952-1953 годов советские лыжники завоевали восемь золотых медалей на Всемирных зимних студенческих играх в Австрии, что укрепило уверенность команды.

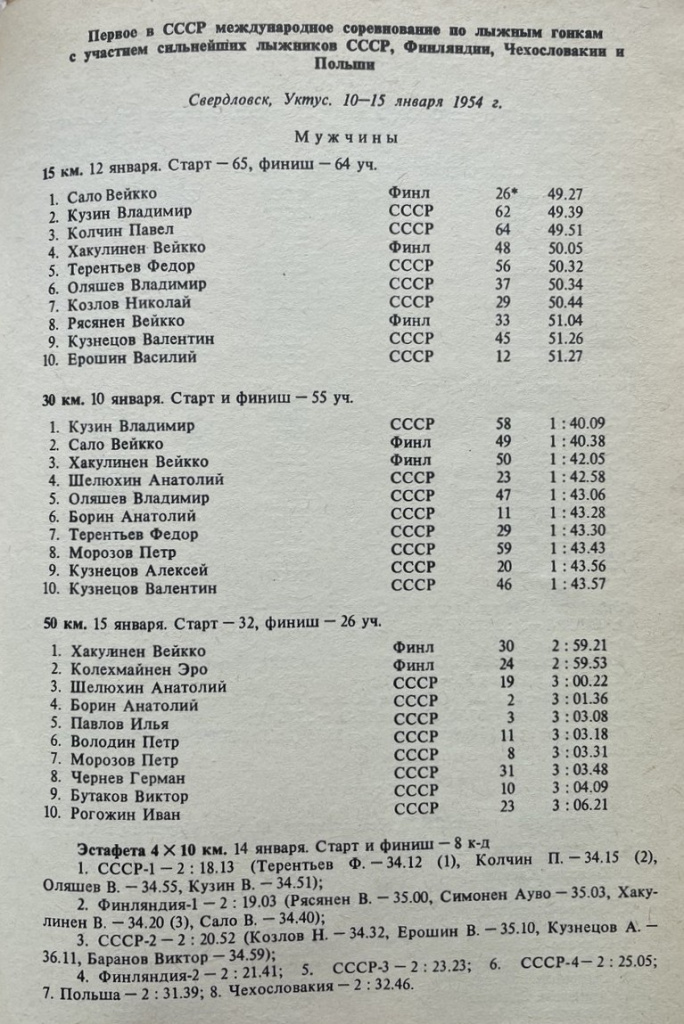

Незадолго до чемпионата в Фалуне советские спортсмены пригласили команду Финляндии на матч сборных команд в Свердловске. Владимир Кузин выиграл 30-километровую гонку, а семь его товарищей по команде пришли сразу за занявшими второе и третье места Вейкко Сало и Вейкко Хакулиненом. В гонке на 15 км Сало и Кузин поменялись местами, а новичок Павел Колчин занял третье место. Кузин решил не участвовать в 50-километровом марафоне, и гонка досталась действующему олимпийскому чемпиону Хакулинену. Другой советский новичок Анатолий Шелюхин занял третье место в этой гонке. Кузин, Колчин, Терентьев и Оляшев опередили Финляндию в эстафете 4 x 10 км.

____________

Олимпийский дебют советских лыжников.

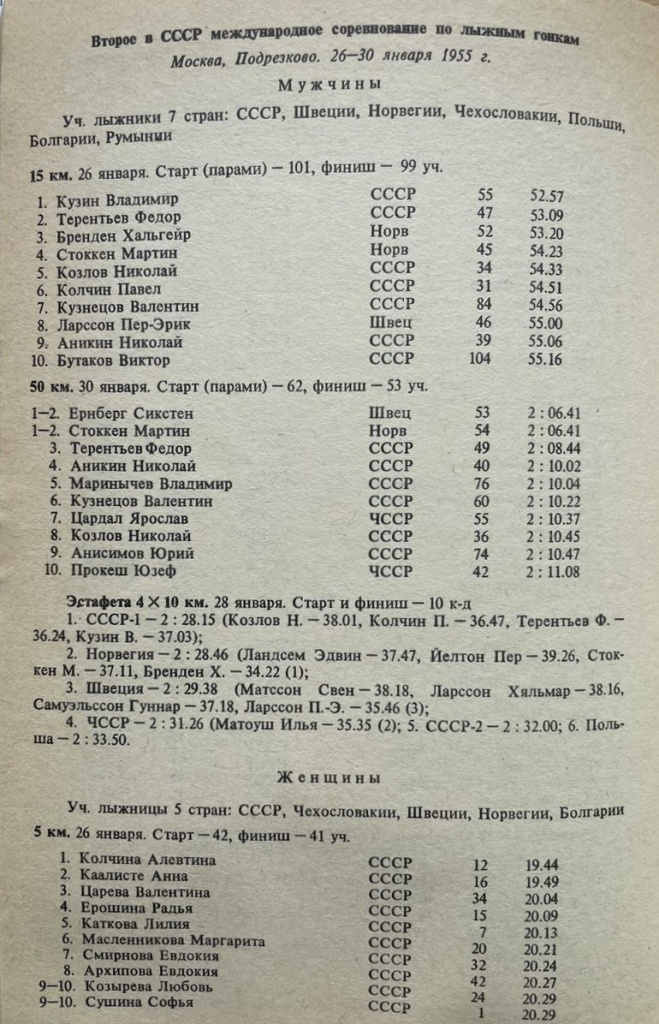

В 1955 году в преддверии зимней Олимпиады-1956 Швеция и Норвегия отправили делегации в Москву для проведения серии соревнований. Среди московских гостей были олимпийские призеры Сикстен Йернберг из Швеции, Мартин Стоккен и Халлгейр Бренден из Норвегии, а также будущий олимпийский призер сборной Швеции Пер-Эрик Ларссон. Кузин и Терентьев заняли первое и второе места в гонке на 15 км. Затем они объединились с Колчиным и Николаем Козловым, чтобы выиграть эстафету 4 x 10 км.

На предолимпийской неделе в Кортина-д'Ампеццо позднее в том же году Кузин разделил на 30 км первое место со шведом Йернбергом, которого и по сей день почитают как одного из величайших лыжников всех времен, и занял второе место после Хакулинена в 50 км марафоне. С такими сильными результатами перспективы советской сборной по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо были весьма радужные. И действительно, советские спортсмены не только доминировали в северных лыжных видах спорта, СССР выиграл больше медалей, чем любая другая страна.

Так прошло около 10 лет после Великой Отечественной войны прежде, чем советские лыжники стали серьезными конкурентами лидерам мирового спорта. В основу прогресса легли многие факторы: стройная система отбора лучших спортсменов, развитие материально-технической базы, появление отечественного лыжного производства, научно-исследовательская работа и др.

Отбор лыжников в сборную СССР был сложным процессом, который осуществлялся через множество соревнований в течение всей зимы. Первый этап проходил в январе для школ, промышленных комплексов и учебных заведений среди команд цехов, кафедр, факультетов и классов. Второй этап проходил в начале февраля среди команд физкультурных коллективов. Третьим и заключительным этапом была серия соревнований среди районных команд и коллективов.

Следующий уровень соревнований включал определение чемпионов в различных категориях, ведущих к чемпионату СССР, который проводился в течение первых двух недель марта. В феврале Белорусская, Украинская, Латвийская, Литовская, Эстонская, Армянская, Грузинская, Казахстанская и Карело-Финская ССР проводили свои региональные чемпионаты, как и города Ленинград и Москва. Кроме того, в февральскую программу соревнований входили Всесоюзный чемпионат среди сельских городов, спартакиада физкультурных коллективов машинно-тракторных станций и совхозов, чемпионат высших учебных заведений, а также чемпионат практикантов производства. Завершением месяца были чемпионаты Советских Вооруженных Сил и спортивных клубов «Динамо», «Спартак». В марте проводилось первенство РСФСР, а затем и чемпионат СССР, на который попадали лучшие лыжники всех предыдущих соревнований.

Лыжные мази.

В конце 1930-х и начале 1940-х годов Astra, шведский производитель фармацевтических продуктов, начал экспериментировать с углеводородами и нефтепродуктами, выпустив первые синтетические лыжные мази под торговой маркой Swix в 1946 году. Это было технологическое новшество, которое изменило характер беговых лыж. На зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице лыжники шведской сборной выиграли все соревнования, пользуясь исключительно мазями Swix.

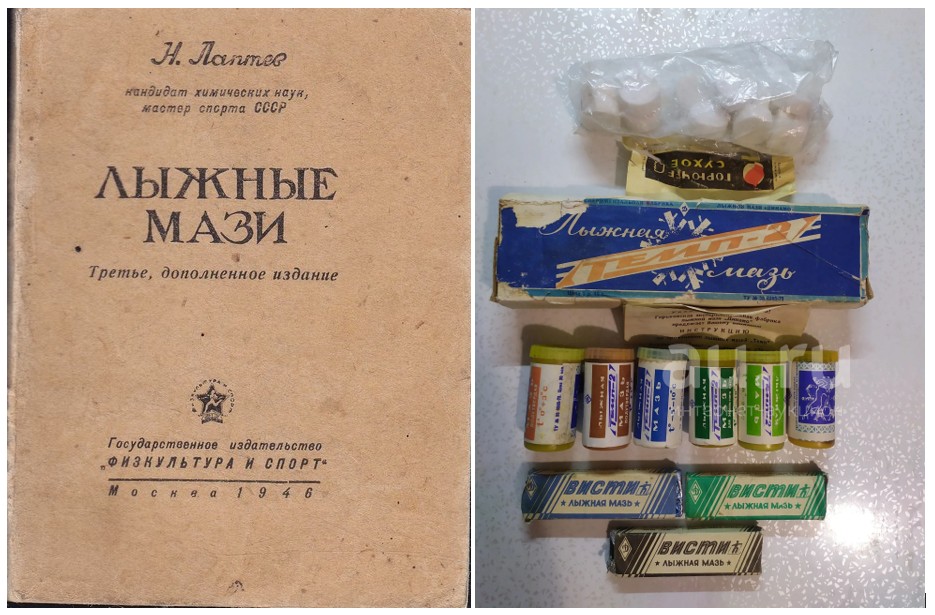

В СССР, тем временем, развитие лыжных мазей шло параллельным курсом. Николай Васильев, молодой лыжник-гонщик, наблюдавший, как финны уносились от него на лыжах по мокрому снегу Санкт-Петербурга в 1913 году, теперь был инженером-химиком в Советском Союзе и преподавателем в Московском текстильном техникуме. В 1920-х годах Николай и его брат Дмитрий начали экспериментировать с различными рецептурами мазей. Они создали успешные экземпляры для тающего, изменчивого снега. Одновременно Павел Гусев также изобрел серию мазей в Ленинграде. В годы Великой Отечественной войны Васильев разрабатывал лыжную мазь для Красной Армии и после войны производил их под несколькими названиями: «Карандаш», «Победа», «Уктус». Васильев изготавливал свои изделия из различных комбинаций сосновой смолы, пчелиного воска, говяжьего жира, резины, масла, парафина и свинца для различных погодных условий.

Появлялись и другие производители лыжных мазей в послевоенный период. Так, свои рецепты предложили Лаптев Х.Г. и Сферин Б.А. Их мази охватывали более узкие температурные диапазоны в сравнении с системой Васильева. Другие разработки А. Новикова, А. Ковригина, А. Рядова и В. Зиновьева производились в Таллинне под названием "ЦОКБ. Позже в 50-х годах они начали экспериментировать с полиизобутиленом, ставшим компонентом марки «Темп». В начале 1960-х годов заводы «Динамо» присвоили себе производство «Темпа», а ЦОКБ перешел под контроль Одинцовского химического завода. Таллинский химзавод начал выпускать «Таллинскую» мазь, разработанную К. Лонтехом. В то же время скандинавские страны экспортировали свои мази в Советский Союз, и такие известные бренды, как Start, Rode, Swix, Rex и Bratlie иногда были доступны для советских лыжников.

На международных соревнованиях в начале Холодной войны советские мази оказались равным скандинавским брендам, например, тому же Swix. Однако нехватка сырья сдерживала производство, создавая дефицит этого важнейшего товара. Ситуация, которая окружала граждан СССР регулярностью для большинства товаров.

Научные исследования.

Дмитрий Васильев утверждает, что он начал систематически анализировать технику бега на лыжах с точки зрения «математических расчетов и формул» еще за долго до войны, что привело к «новому, инженерному методическому подходу». Он обнаружил, например, что после его 35-дневного похода из Москвы в Осло в 1925-1926 годах его объем легких составил 7000 кубических сантиметров. Статья в популярном журнале «Огонек» 1946 года подробно описывает работу известного советского физиолога В. С. Фарфеля в научно-исследовательском институте физической культуры. Ученый исследовал момент, в который лыжники на длинные дистанции находят свое «второе дыхание» и как быстро сердце восстанавливается после максимальных усилий. Научная методология применялась к лыжным гонкам в учебных пособиях М. А. Аграновского и Б. И. Бергмана, опубликованных в 50-х и 60-х годах.

Советский Союз был на переднем крае в изучении спортивной психологии. Первая психологическая лаборатория спортивного тестирования была открыта в Германии в 1920 году. Пять лет спустя было создано подобное учреждение в институте физической культуры в Ленинграде под руководством профессора А.Пуни. Другой известный советский ученый-психолог П.А. Рудик читал курс спортивной психологии в Центральном институте физической культуры имени Сталина в Москве, где за годы войны прошли подготовку семь тысяч инструкторов по лыжам.

Использованы материалы William D. Frank, “Everyone to skis!”

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Андрею Кондрашову огромная благодарность за материалы из истории ЛГ России! Крутой истории!

Период с 45 года по 56 мало известен.

Интересно было почитать, как долго и тщательно готовились выйти выступать на международный соревнованиях.

Удивлен, что мази советские были конкурентноспособны в начале их возникновения.

Спасибо !

Мира и здоровья!

Андрей Владимирович, с Днем Рождения! Здоровья, исполнения желаний, спортивных и творческих успехов!

День рождения Андрея Кондрашова!

Где он только все это находит?

– Архивариус, мож книга на подходе?

В августе 68-го был на сборе Зенита под руководством Ивана Рогожина - того самого, что на фотке выше. Меня распределили в Красногорск, в том числе, диплом там делать. Рогожин тут же меня включил в сборную Зенита. Приехал, но уже больше думал о дипломе, вот кроссовки тут же и развалились, имитировал подъёмы босиком, лес густой, тропинки с корнями, чем и запомнился Рогожину, ставил всем в пример.

Может кто откликнется, кто был на том сборе.

Кстати, танки в Ужгороде сходили с платформ и прямиком в Чехословакию. Рогожин договорился с местными властями убирать виноград и помидоры в нейтральной зоне, местных туда не пускали, боялись сбегут в Чехословакию, мне удалось отмазаться, сославшись на диплом. Думаю, в дубняке от тех танков до сих пор можно лыжные трассы прокладывать.

В студенческие годы вставал рано по утру в общежитии МВТУ, что в Измайлово, садился на своего "росинанта", при настроении называл "джульеттой", и в случае хорошей погоды и ветра в спину к вечеру был уже на улице Баумана в Липецке.

Один год не повезло на 9 апреля, шерстяные женские колготки не спасали, погода была промозглая, встречный ветер. Обычно после тульских увалов до Ефремово гладкий стол, а когда еще ветер в спину, крутил передачу 51/13. А тут на передаче 48/17 как в крутую гору пришлось танцевать. Мимо Тулы проезжал, была мысль свернуть и найти приют в усадьбе Толстого. Но не знал где свернуть с автотрассы, таки ехал дальше, скорость порядка 15 км в час, уже думал в Ельце заночевать в гостинице, хоть и не было паспорта с собой. Вдруг небольшой самосвал остановился, где-то посередь перегона Тула-Ефремов, водитель вышел, говорит, давай до Ельца подброшу, а то околеешь, тут же отобрал у меня велосипед, пока не очухался, руки, как крюки, замерзли в велоперчатках, и этак небрежно его забросил через борт с грохотом, аж сердце сжалось. Снять колёса было минутное дело, лишь эrсцентрики рукой открутить, ключ был не нужен. Колёса были итальянские, рама CNC, харьковская сборка, наши лишь шплинты были для крепления шатуна педалей к втулке рамы, и те сталь 3, стачивались, приходилось регулярно подтягивать шплинты вглубь...к вопросу "рашен топорейшен". ЦНЦ, так называли эту сборку меж собой гонщики, по стоимости 270 рублей, мне выдал Ломоносов, тренер Буревестника. Как не приеду на тренировку, он звонит своей подруге или жене в Сочи, просил чтоб попа загорела. Наговорит мне план тренировки и дальше звонит. Однажды в разделке 25 км по Минскому шоссе был 6-ым по молодёжи, из 35 минут, малость до мастера не хватило, потому и вылал мне ЦНЦ, был 1963 год. Велосипед мне тогда был нужнее значка мастера.

Когда отогрелся в кабине, начал думать, что там с велосипедом. Оказалось цел. В Ельце заправил бачки, в один сладкий чай, в два других кофе, до Липецка оставалось 60 км, таки успел до темноты. Правда, без бутылки армянского коньяка, обычно три звездочки за 3,80 покупал уже в Липецке, в подсумке привозил отцу. В этот раз чуть тепленьким ввалился в дом. Тот день рождения таки врезался в память.

У кого как, у меня всякий негатив по жизни, как все равно вчера. Хорошо, что в биатлон судьба не забросила.

Потом Антонина Аникина, тренер по лыжам, запретила мне велосипед, когда узнала, что я не крашу ресницы, чтоб ей понравиться, они просто не отмываются после велосипеда, особенно после внуковского шоссе, где больше увалов, чем на Минском шоссе, скорость порой порядка 40, груженые МАЗы идут с такой же скоростью, пропустишь один, там другой МАЗ. Слава богу, послушался, не загубил, легкие, разве что в Красногорск на круг Утробина из Измайлово. Однажды меня сбил пенсионер на Ленинградском проспекте, уже из Красногорска, вылетел из седла, связки голеностопа слегка потянул, заднее колесо восьмеркой, в вилку не проходило. Пенсионер погрузил меня до своего дома, просил не обращаться в милицию. Когда узнал, сколько стоит велосипед, пришлось брать справку. Велосипед сдал Ломоносову, купил Старт шоссе новый, ЦНЦ сдал Ломоносову и распрощался.

Когда призвали офицером в Байконур, взял с собой два Старт шоссе, гонять по бетонке от площадки до площадки, в том числе на Гагаринскую 37-ую, к солдатикам на бахчу на берегу Сыр-Дарьи с гостинцами, угощали арбузами, дынями. Ясный перец, генералы там паслись.. Есть что вспомнить, если покопаться....

Но качество выпускаемого лыжного инвентаря подорвало доверие населения к ценности социалистических идеалов 🥲