Семинский перевал: вчера, сегодня, завтра

Тренировочная база на Семинском перевале (Алтай) – легендарное место для нашего спорта.

В 1980-е сборная СССР готовилась к Олимпийским играм в этих горах. После развала Союза база оказалась на грани исчезновения – спасали туристы и... ферма, которую развернули рядом с трассой.

В последние 5 лет учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» возрождается: здесь часто появляется сборная России по биатлону, и вообще за важным среднегорным эффектом едут спортсмены со всей страны.

Мы отправились на Алтай во время сбора группы Артема Истомина и Виталия Норицына, чтобы посмотреть, в каком состоянии культовое наследие СССР и как там тренируются Халили, Серохвостов, Гербулова, Гореева и другие.

В 1980-х биатлонисты из регионов обогнали сборную СССР – так и узнали об эффективности перевала

Семинский перевал располагается в Горном Алтае, хребет проходит между вершинами Сарлык 2507 м и Тияхта 1900 м, его высота 1717 метров.

Впервые сборная обратила внимание на это место в 1980-х, когда спортсмены из регионов на одном из внутренних стартов вдруг обогнали команду Союза. Идею полноценной базы на Алтае продвигал Виктор Маматов, занимавший пост начальника отдела зимних видов Госкомспорта СССР.

До 1985-го условия были сложными: начинали с вот таких жилых модулей-бочек – внутри кухня и комната на 4 кровати. Сейчас бочки используют как оружейные комнаты.

Воду брали из родника на склоне – пластиковые трубки шли по территории центра. На крышах у первых домиков располагались резервуары для воды, а отопление, само собой, было печным.

В 1985-м началось строительство посерьезнее – его поручили Бийскому заводу Сибприбормаш. Главный инженер Управления капитального строительства завода Николай Петрович Мелехов позднее стал директором УТЦ. Теперь базой руководит его сын Николай Николаевич.

В 1980-е на Семинском готовились сборные СССР по биатлону и лыжам. Отсюда ездили на Игры в Калгари-88, Альбервиль-92, Лиллехаммер-94, захватили даже Нагано-98, а позднее – уже в индивидуальном порядке – готовились и к Солт-Лейку-2002.

Для топ-спортсменов построили финские домики и общежитие – там селились Анфиса Резцова, Сергей Чепиков, Сергей Тарасов, Владимир Драчев, Виктор Майгуров и даже трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин. Они функционируют и сейчас – принимают региональные команды.

«Снег здесь рано ложится, поздно сходит. Только в этом году немного запоздал – обычно к середине октября трасса готова. Главная особенность этого места – среднегорье. Как говорят тренеры: здесь даже когда спишь – тренируешься», – рассказывает Мелехов.

Семинский перевал любят и за климат – в отличие от тропиков Сочи, где из-за высокой влажности нагрузки переносятся тяжело.

Несмотря на эффективность тренировок в среднегорье, высота эта – специфическая и сложная, поэтому тренеры очень осторожно подводят спортсменов к работе. Первые 4-5 дней на сборе – в щадящем режиме. Пока организм адаптируется к горам, можно легко загнать спортсмена в яму.

Даже местные жители после длительного выезда на равнину обратно привыкают к высоте пару дней. А те, кто здесь впервые, первое время ощущают сонливость, усталость, головную боль, головокружение – все индивидуально.

Шеф сборной Артем Истомин и его команда. В конце октября на Семинском настоящая зима.

После развала Союза база пустовала – спортсмены приезжали редко, и здесь оборудовали ферму

С распадом СССР у базы начались тяжелые времена. Последний раз государственное финансирование она получала в 1991-м – после этого центр жил на то, что зарабатывал с команд и туристов. Чтобы заманить больше народу, даже построили подъемник – правда, горнолыжные трассы на Тияхте несложные - по горнолыжной классификации – зеленые и синие и больше подходят начинающим.

Зато с высоты 1900 м открываются невероятные виды: при ясной погоде вдалеке можно рассмотреть хребет Белухи – высшей точки Алтайских гор 4506 м.

Это не первая канатная дорога на Семинском – от старой остались проржавевшие столбы. Выглядит постапокалиптично, хотя устанавливали их в начале 2000-х.

Вообще, вся база пропитана духом советского прошлого – в России много туристических баз в похожем состоянии. Но ее все-таки модернизируют – установили солнечные батареи, построили уютную кофейню, привели в порядок коммуникации, везде вай-фай, хотя работает со сбоями.

В основном всем занимаются сами владельцы – семья Мелеховых.

Трасса находится на высоте 1700-1800 м. Когда на Чуйский тракт надвигаются низкие облака, лыжники скрываются в тумане.

Рельеф у тренировочного круга несложный, но его достаточно для серьезной работы именно из-за среднегорных условий. Правда, даже сейчас на трассе нет освещения: кататься в темное время суток без налобных фонарей запрещено правилами.

Владельцы базы оперативно сгребают снег и трамбуют его – снежных пушек нет, весь снег – натуральный: что выпало, на том и бегут.

В 1990-е тренировочный центр пустовал – в одно время функционировала ферма, разводили скот. «Делали это, чтобы как-то выжить. Потому что все забыли про эту базу, она никому была не нужна, ее бросили», – объясняет Мелехов.

Теперь о тяжелом и экзотическом прошлом напоминают молодой бычок и верблюдица – они живут за заграждением неподалеку от трассы.

Не только отсутствие финансирования грозило базе – в мае 2003-го возник лесной пожар, который остановился буквально на границе территории УТЦ. Было сухо, и ветер нес огонь в сторону базы.

«Пришлось эвакуироваться. Вывозили все, что возможно, на дорогу. Но ветер переменился, огонь ушел наверх и там потух. Приехали пожарные, а ничего сделать не могут, потому что это верховой пожар – деревья горели как факелы. Наверное, это провидение. Дошло до базы, но не тронуло».

Базу возрождают как могут: из сауны сделали тренажерный зал, ждут денег на объекты

В 2000-е центр носил статус Федерального государственного унитарного предприятия и подчинялся Москве, потом был приватизирован со 100-процентным государственным участием.

В 2018-м Росимущество выставило акции базы на аукцион, и нынешние владельцы выкупили 100%.

С 2019-го базе помогает и Республика Алтай – губернатор Олег Хорохордин выбивает государственные субсидии, часто приезжает к спортсменам. Пару лет назад провели ремонт дороги от Чуйского тракта до базы – этот отрезок добавили и к лыжероллерному маршруту. А в этом году центру выделили 10 млн на условиях софинансирования, которые потратили на теплоснабжение – коммуникации не меняли с 1980-х.

Если база попадет в федеральную программу развития, то она вполне может расшириться. Сейчас нехватка финансов бросается в глаза.

«Я здесь была, наверное, раз 8. И мои родители здесь тренировались. И с тех времен, когда они приезжали сюда, изменилось не очень много. Но поменяли асфальт на трассе, открыли современную кафешку. Рада, что в России есть такое место и что люди развивают эту базу», – рассказывает Наталья Гербулова.

Руководство строит и новые объекты – например, бассейн на 12,5 метра (функционирует только летом). А вот большой спортивный центр пустует – там нет отопления, да и оборудование старое.

В группе Истомина на этом сборе 7 спортсменов + два тренера – все умещаются, но если бы было больше – возникли бы проблемы. Советского флера добавляют ковры и люстры.

Этот зал – единственное место, где можно сделать растяжку или потренажить с винтовкой.

Для посещения нужно предварительно записаться в очередь – сборникам не делают поблажек. Их вклинивают в расписание между региональными и детскими командами.

В конце октября на базе плотно – около 250 спортсменов, летом было еще больше – 330 человек в августе.

То, что людей много, лучше всего видно на тренировках. Ширина трассы 4 метра (на соревнованиях разрешенный минимум – 6 метров) – и на некоторых участках спортсмены бегут непрерывной цепочкой. По словам Виталия Норицына, это не мешает во время силовой работы, а вот на скорости тем же Серохвостову и Халили приходится «играть в шашечки», обгоняя лыжников и биатлонистов из региональных и юношеских команд.

Сборная живет в небольших комнатах и разминается в беседке, зато выделили помещение для вакс-кабины

Группу Истомина поселили в кирпичном двухэтажном корпусе. Летом тут же жила группа Юрия Каминского, у которого тренируется Эдуард Латыпов.

Комнаты небольшие, но чистые: две кровати, пара тумбочек, два стула, стол, холодильник, телевизор, чайник и пара кружек, душ в каждом номере свой. Все коридоры отеля забиты снаряжением, сушилки с формой выставляют в коридоры.

Впрочем, это обычная картинка для любой лыже-биатлонной базы, даже самой крутой: в коридорах «Жемчужины Сибири» тоже нередко расставлены кроссовки, ботинки, инвентарь, что-то сушится – в комнатах все не уместить.

Зато очень тепло, хотя бывают проблемы с водой – если все после тренировки идут в душ одновременно, теплой воды может и не хватить.

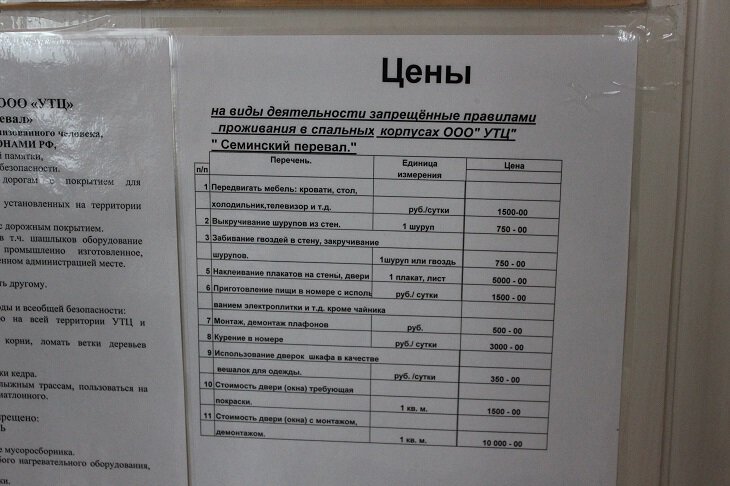

Из интересных находок – огнетушитель над кроватью и крейзи-прейскурант для постояльцев. Выкрутить и вкрутить шуруп в сумме обойдется в 1500 рублей.

Для команды создают максимум комфорта в предложенных обстоятельствах – выделили места для вакс-кабины и для хранения лыж.

Регионы размещаются в более старых постройках.

И это, пожалуй, главная проблема для руководства – финансирования некоторых команд хватает только на спартанские условия: 1000 рублей на человека в день (проживание + питание). Если повысить цены и построить что-то более современное, то не все спортсмены смогут приехать на Семинский.

Еще раз: для биатлонистов единственная горная альтернатива Семинскому перевалу – Сочи, где точно не дешевле, да и сама высота нравится/подходит далеко не всем.

На территории базы есть тренажеры и турники.

На то, что база многофункциональная и сюда заглядывают туристы, указывают беседки – их несколько. Одна находится перед корпусом, где жила сборная, там развернули место для разминки. Работа на фоне мангалов – почти отдых.

А еще – баня, которую спортсмены с удовольствием посещают. Рядом с домиками – детские качели. И даже открытая баскетбольная площадка, которая зимой превращается в каток.

Для соревнований нужно расширить трассу и перенести стрельбище – оно механическое и всего на 16 установок

Здесь проводили и соревнования, этапы Кубка России по биатлону – последний раз в 1998-м. С тех пор требования для трасс и стрельбищ изменились: вместо 16 установок необходимо 30, вместо ширины трассы в 4 метра – нужно 6. Сделать это в лесу затруднительно. Хотя Истомин считает, что если Минспорт обратит внимание на перевал – все возможно. Есть свежий пример Алдана, где построили современный центр.

Стрельбище – особенное место базы. Установки открываются вручную – пока спортсмены идут на круг, тренеры бегут к коврикам и тянут за рычаг, прикрепленный к длинному тросу. Для топ-группы из 7 человек хватает 4-5 установок.

Первая тренировка у сборной начинается рано утром – около половины девятого. Полтора часа на спокойную работу, потом подтягиваются остальные тренирующиеся на базе.

Бывают и сбои – на утренней тренировке одна из мишеней замерзла в -11: Гербулова отстреляла чисто, а закрылись всего 2 мишени – установку сразу забраковали.

Прямо у установок оборудовано местечко для врачей сборной – в течение тренировки берут кровь на лактат. Руки на ветру и холоде замерзают моментально, поэтому случается и такое: у Анастасии Гореевой брызнула кровь из пальца – испугались все.

Расширить имеющиеся стрельбище невозможно – вокруг деревья. Поэтому рассматривается перенос к самой высокой точке трассы – на склоне есть открытое место.

В оптимистичных планах – возвращение соревнований. Трибуны установят рядом с новым стрельбищем, а стадион – внизу. Места хватает, осталось раздобыть финансирование.

Трассу готовят бережно, хотя и тут не все гладко – не хватает техники на легкий снег. Сейчас на УТЦ три ратрака, последний купили два года назад, но все они довольно старые. Новый стоит очень дорого – около 25 млн рублей.

Главная проблема в том, что все три ратрака – с большими металлическими грунтозацепами и на невысокую снежную подушку не подходят – можно повредить асфальтовый слой лыжероллерной трассы. Поэтому в начале сезона круг готовят с помощью снегоходов и специальных прицепных устройств.

«Голь на выдумки хитра. Мы купили маленький японский тракторишко с резиновыми гусеницами - в Японии такие используют на рисовых полях. Изменили навеску, чтобы готовить трассу в начале сезона. Просили у СБР помощи в приобретении легкого ратрака, но пока такой возможности нет», – рассказывает Мелехов.

С питанием все в порядке, а спортсмены прониклись местной добавкой – кровью оленя

В штате центра работают около 35 человек. Основная нагрузка, конечно, ложится на поваров: накормить несколько сотен спортсменов непросто.

Сборная питается отдельно – для нее готовят шведский стол, докупают фрукты и делают ореховые смеси.

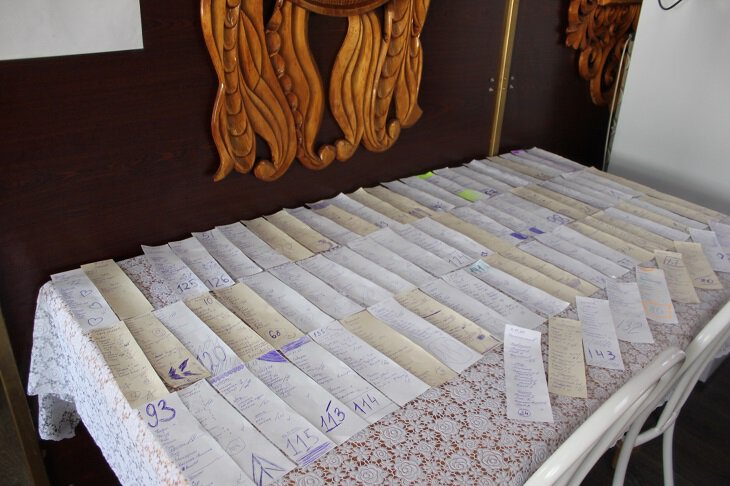

Остальные заказывают в столовой блюда из обширного меню – записывают на листочках весь требуемый рацион на день. Цены – демократичные, самое дорогое блюдо – говяжий язык за 220 рублей.

Для сборной выделили кафе, которое, впрочем, тоже напоминает ретростоловую – с клеенчатыми скатертями и поп-музыкой 90-х из колонок.

В прошлом году появилась уютная кофейня. Там можно заказать и алтайский травяной чай, и вполне столичный раф с кокосовым сиропом.

Добираются на самолете и машинах– на Семинский заезжают даже туристы

К началу ноября на Семинском выпало достаточно снега, чтобы подготовить трассу. Кажется, на вкатку собралась вся Россия: приехали лыжники и биатлонисты с Камчатки, из Магадана, Читы, Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Омска, Екатеринбурга, Перми, Москвы, Петербурга.

Добираться не так сложно, как кажется – из Москвы летает прямой самолет до Горно-Алтайска. От аэропорта – около двух часов езды по Чуйскому тракту – одной из самых живописных дорог России. Ее группа Истомина использовала и для тренировок: в начале сбора биатлонисты бегали по трассе на роллерах, для безопасности их сопровождали машины.

А вот сервис приехал на брендированном минивэне сборной. И это плюс – добраться на нем, например, до Алдана, – нереально.

Сборная много лет не готовилась на Семинском, потому что спортобъекты и трасса просто не позволяли. В 2020-м главный тренер сборной Валерий Польховский приехал на перевал и подтвердил, что сборы можно возобновить – он давно любит эту базу. Перед этим отремонтировали лыжероллерную трассу, домики и столовую, поменяли мебель в гостиницах.

Лыжники из регионов тренируются здесь, а вот сборная с Большуновым и Непряевой пока не прониклась этим местом, предпочитая сборы на/в Вершине Теи. Там, впрочем, эффекта среднегорья не получить – высота всего 950 м.

Хотя именно лыжники могли бы изменить статус базы и привлечь еще больше внимания, а значит – финансирования. Если возвращать соревнования, то сделать одну трассу легче, чем трассу и стрельбище одновременно.

Несмотря на то, что центр рассчитан в первую очередь на спортсменов, сюда едут и туристы.

Хотя для них тут немного развлечений – горнолыжный спуск (в сезон работает прокат) и походы по горам.

Высшая точка Семинского перевала находится на другой стороне Чуйского тракта – гора Сарлык возвышается на 2507 м. Туда, кстати, забегают и спортсмены – подъем сложный, а набор высоты составляет внушительные 700 м.

Спортсмены и тренеры с пониманием относятся к устаревшей инфраструктуре, потому что едут на Семинский за эффективными тренировками и высотным эффектом.

Владельцы в свою очередь верят, что базу можно не просто возродить, но и сделать привлекательной и максимальной удобной.

- Винтовка пневматическая для биатлона (для юниоров) - такая есть?

- Новые правила стрельбы

- Дисквалификация Алексея Волкова

- Школа интернат по биатлону

- Параметры чсс при при приходе на огневой рубеж

- в Нижегородской области не будет лыжно-биатлонного комплекса категории А или В

- Современный биатлон.

- Продам участок Биатлонный комплекс "Алмаз" Рязань

- Опять про диплом Майгурова

- Winter PionerCup 2023 видео всех 3-х этапов

- Результаты биатлона "Контрольный выстрел"

- Открыта регистрация на эстафетную гонку по лыжному биатлону!

- Контрольная тренировка в Марьино 10.12.2022. Видео.

- Открыта регистрация на Гребной Биатлон!

- Ищу записи гонок биатлона 90-х и 2000-х годов, фото и другие материалы (Беларусь)

- есть возможность рассказать о Загурском?

- украинские биатлонистки начали подготовку к новому сезону

- Регистрация на Весенний биатлон на 15 мая!

- Кравцова арестовали по делу о растрате!

- Зимний Pioner cup 13.03.2022 (любительский пневматический биатлон)

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

На счет перспектив, как пишет Иван Исаев, соглашусь что их нет. Низкий платежеспособный спрос не даст частнику заработать, спортсмены со своим скромным региональным бюджетом через 20-30 дней уедут, а единичные туристы не создадут замену этим 250-300 тысячам руб в день.( что очень мало, не менее 1 млн должна быть выручка . 35 человек персонала, тоже много, видно что з.пл копеечные.

Такие базы если делать государственные, то они будут работать как в Алдане, пару месяцев зимой, и один два летом, остальное время на замке, вопрос куда этих 35 человек девать. Для частного бизнеса, в 3-4 часах езды должен быть город миллионник, или горы как на Кавказе или Альпы, чтобы народ ради них 2-3 часа на самолете летел. и погода соответствующая горнолыжным лыжным курортам.

Во Франции кстати есть подобное места, где Транжи проводят, база лыжников и кажется биатлонистов. В 2015 вроде там профессиональные команды ски классик размещали, и мы с товарищам заезжали к нашим лыжи сделать (у нас станка не было). Егор Сорин если память не изменяет тогда был директором команды, уже сам не бегал.(ребята кстати помогли, Рочев вообще мне сделал их сам, не смог смотреть как я лыжи насилую) мы им до этого в Германии помогли. помогли поить на трассе

Там была база, которая отрывается и закрывается только на период подготовки сборной Франции, финансируется государством.

Выглядит недостаточно винтажно, чтобы ехать за атмосферой, а просто бедно. Видно, что постоянно затыкают дыры. Чайники на фото напоминают о больнице

В Губахе мне местный ФОК понравился, но он более советский.

Общага там прямиком из 80-х

Но перед тем, как его переделать под современные требования, влив большие деньги от государства, его необходимо вернуть РФ.

Аннулировав сомнительный аукцион 2018 года на котором УТЦ был ПРОДАН ЧАСТНОМУ лицу ВСЕГО за 7.5 млн рублей. Причем продавали целых ТРИ года и других желающих не нашлось! В то время это цена трехкомнатной квартиры в не столичном городе типа Красноярска.

Кто не верит - все документы легко найти на сайте аукционе auction-house.ru

И сегодня следит, завтра перестанет. Или передаст/продаст базу новому владельцу, который не станет следить, либо полностью сменит профиль. Или, например, собственник (даже если его связать некоторыми обязательствами) после вложения гос средств делает фиктивную продажу аффелированному лицу (либо другой финт) , который в 3 раза увеличивает тарифы.

Собственник сын директора начинателя и является любителем лыж, биатлона, и вряд ли изменит вид деятельности , если продержались уже более 30 лет, включая тяжелые 90-е года.

А то что продана была всего за 3,5 млн, да это мало, но и продавалась долго, значит и желающих не было, или не афишировался шибко этот аукцион, чтобы не ушла в другие руки дельца барыги, который бы уже давно ее переделал под отдых горнолыжников.

А по нынешним ценам за ноябрь средняя выручка получается 9 млн руб, конечно это мало, и не весь год так, поэтому мы еще раз должны быть благодарны собственнику, что не меняет профиль, а старается и улучшает инфраструктуру,

Любой государственный УТЦ генерит убытки и никогда в перспективе себя не окупит. Это я наугад пишу, просто уверен в этом. Так что можно предъявить частнику?