Лыжные марафоны России. Позади - 28 лет. Движение на подъёме? (часть III)

Что ж, вот мы с вами и добрались до последней, финальной части нашего обзора. Если вы не читали первые две части, то лучше, наверное, всё-таки начать с них (часть 1, часть 2). Честно говоря, если бы знал, сколько придётся провозиться со всеми этими рейтингами, таблицами, иллюстрациями, наверное, десять раз подумал бы, браться ли за всё это. А с другой стороны, ведь очень интересный пласт информации открылся, правда? Как было не взяться?

Что ж, продолжим? Теперь при кратком обзоре того или иного года я буду опираться не на публикацию в бумажном номере журнала «Лыжный спорт» , а на статью с сайта, снабжая цитату гиперссылкой. Таким образом, у вас будет возможность в случае поиска тех или иных подробностей перейти по ссылке и познакомиться с полным отчётом.

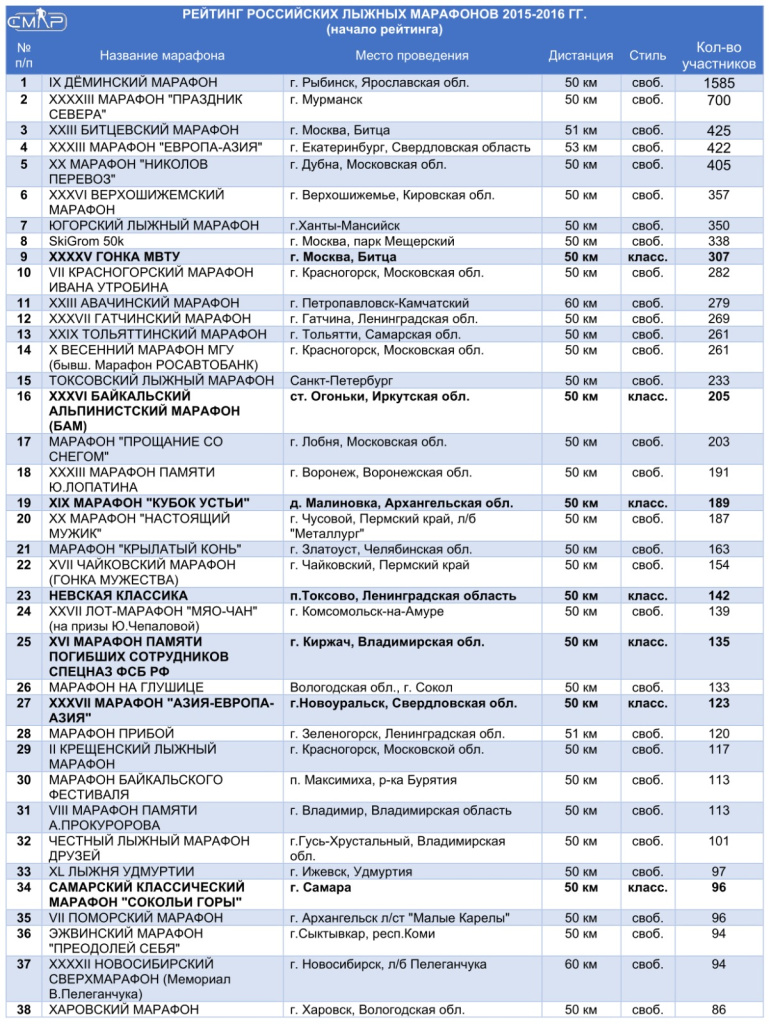

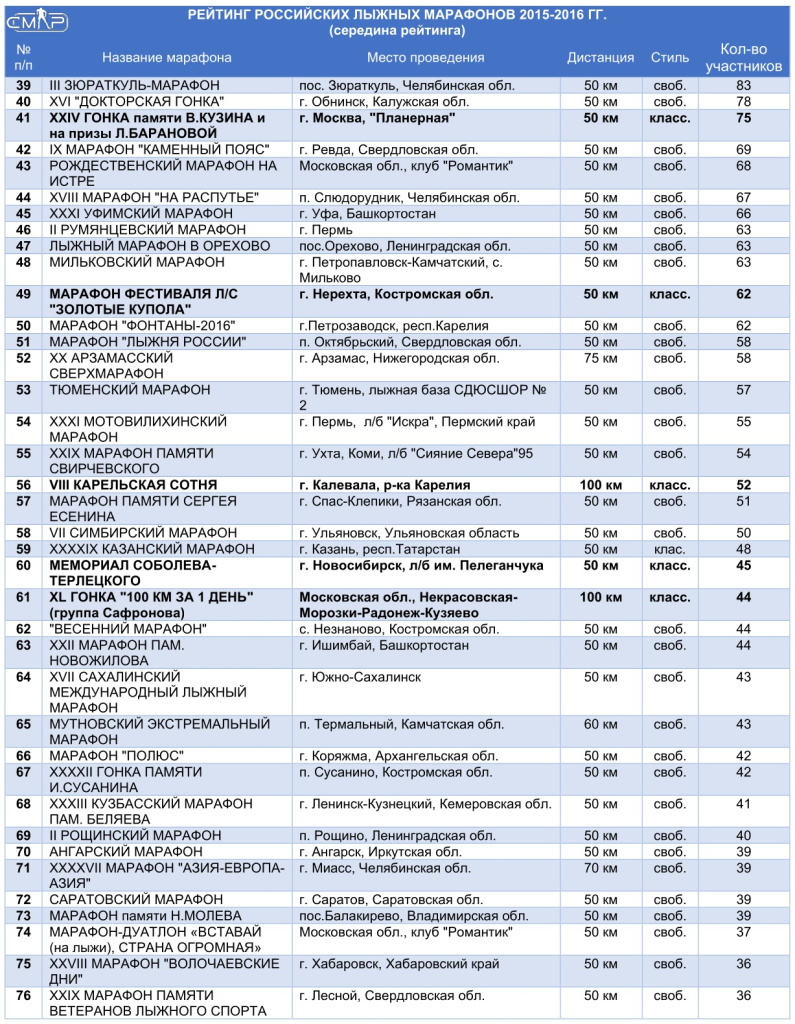

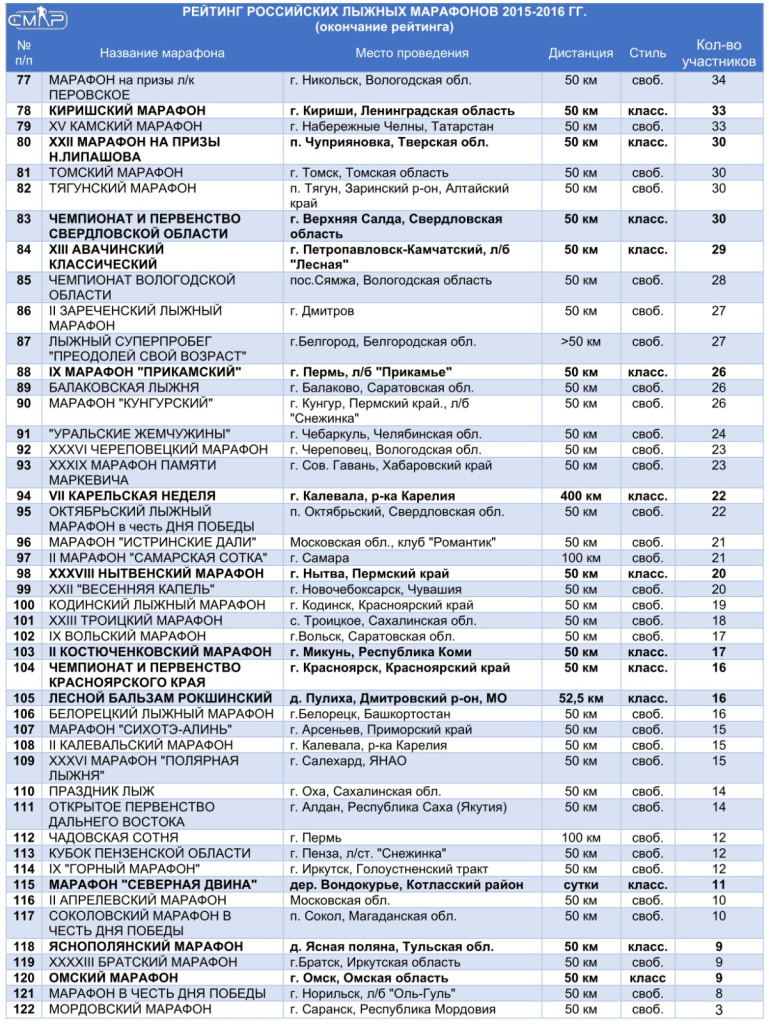

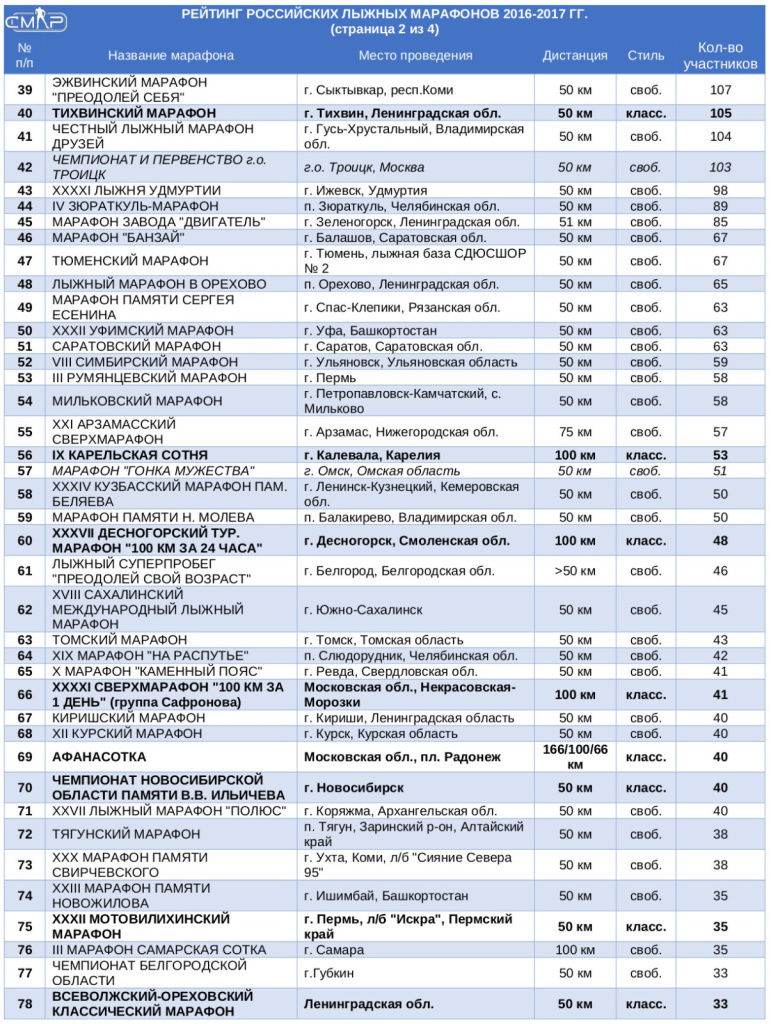

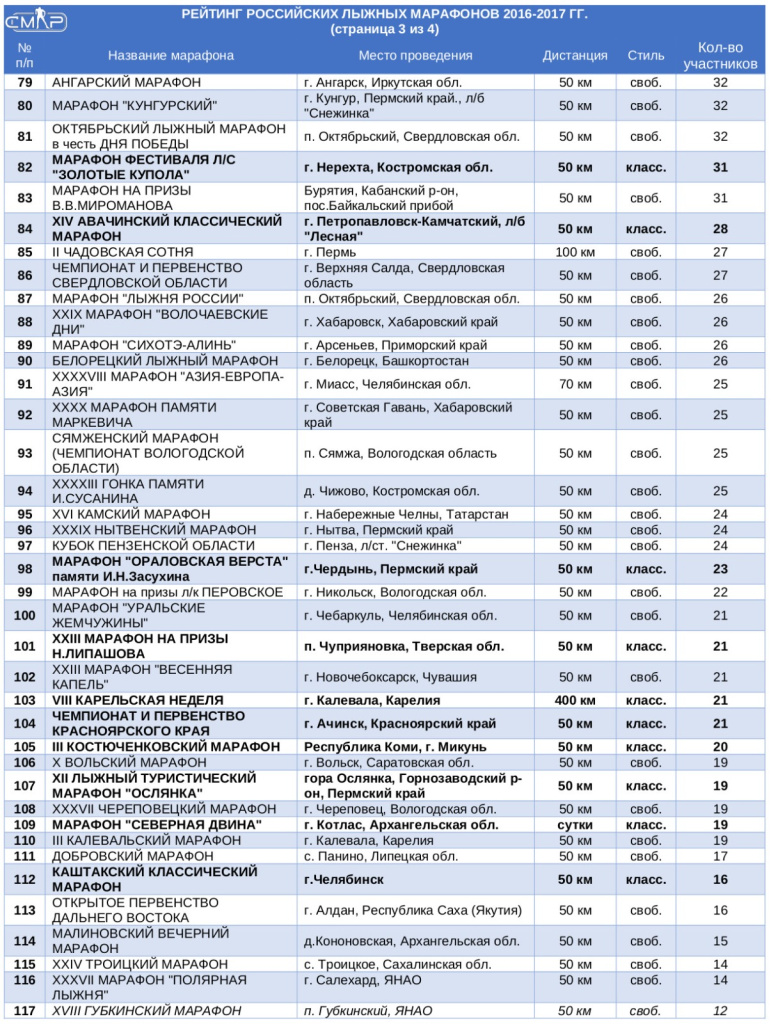

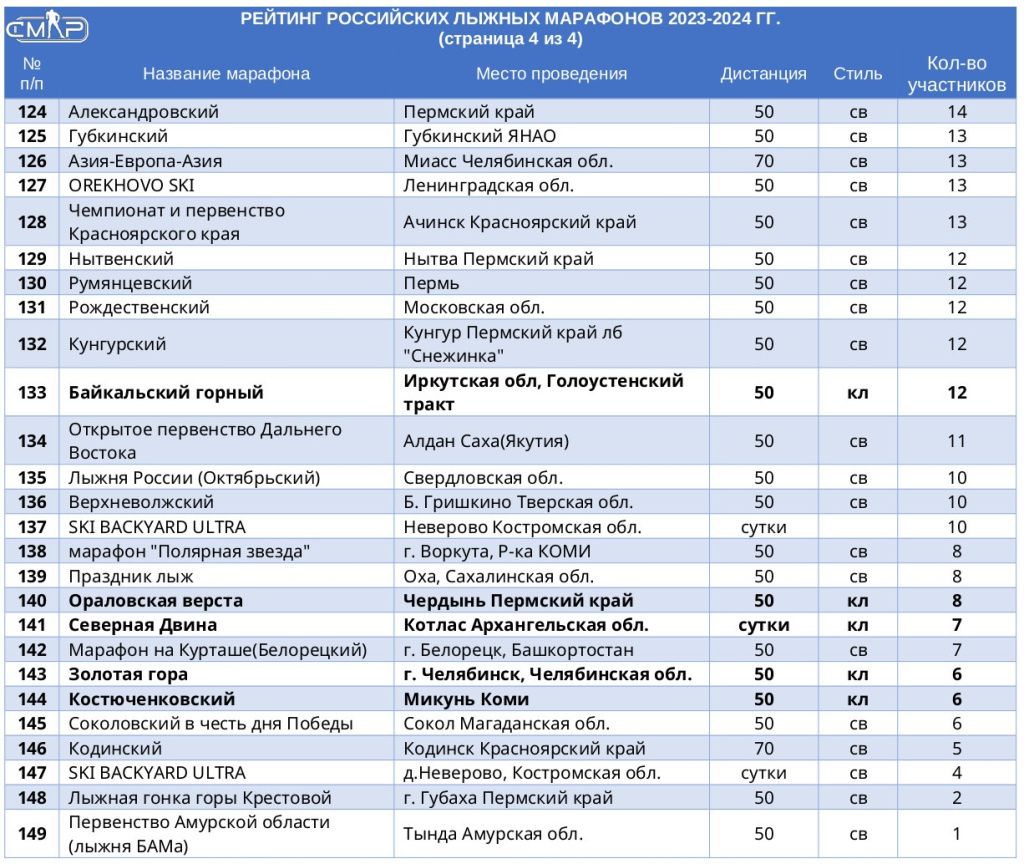

20. 2016 г. 122 марафона. Клуб 100 - 32.

К сожалению, какой-то обзорный материал по итогам сезона найти на сайте не удалось, нашлись лишь три новости:

А) Новости СМЛР. Опубликованы рейтинги за 2016 год;

Б) Союз Марафонов «Лыжная Россия» публикует календарь марафонов на сезон 2016-2017 гг.

В двух словах: этот год не был рекордным (2013 год был более урожайным на марафоны), но всё-таки - щедрым. В этом сезоне у Союза марафонов «Лыжная Россия» было 23 лауреата: новый, третий по счёту в России, Мастер 100 СМЛР Фёдор Конопелько, три новых Почётных мастера СМЛР - Олег Чернов, Сергей Трипака и Сергей Чечёткин, а также 19 Мастеров СМЛР.

*

*

* * *

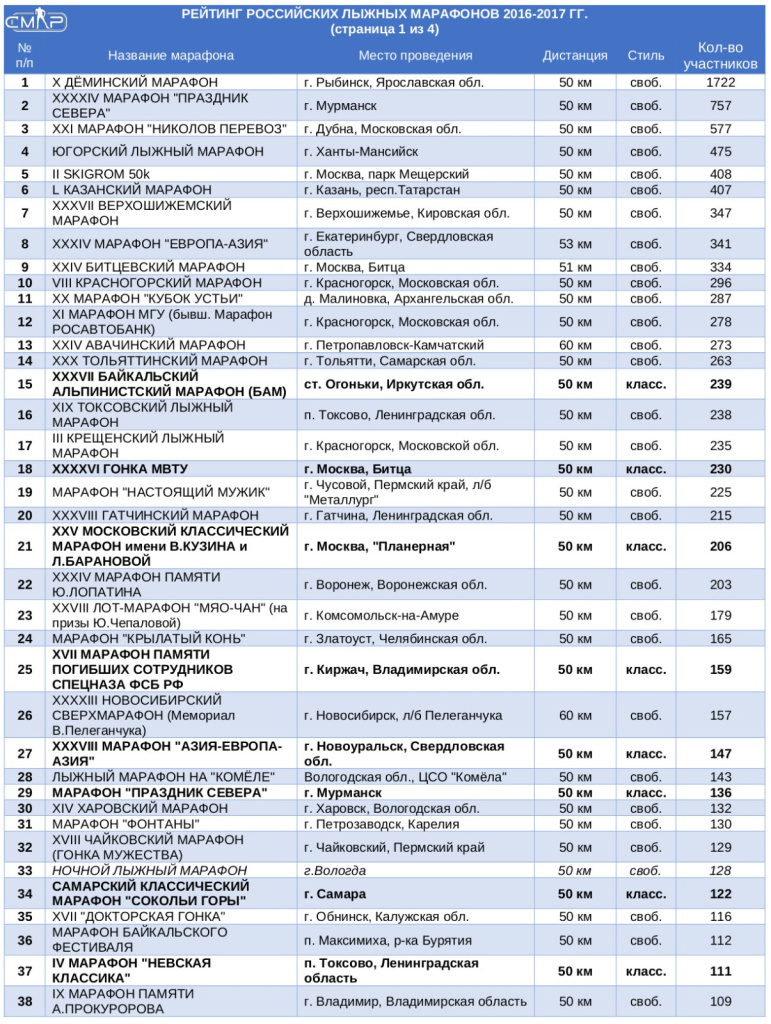

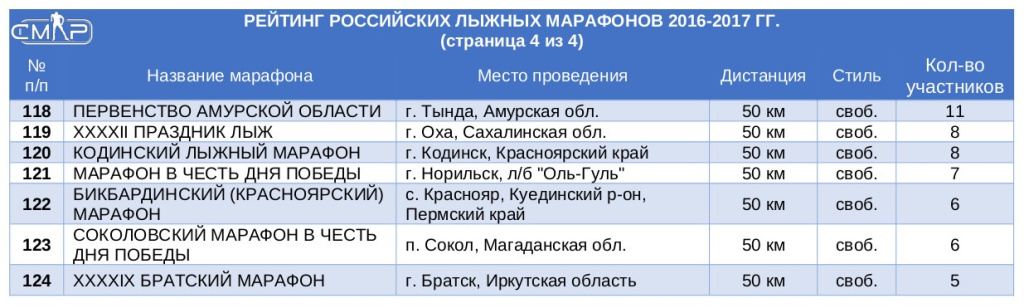

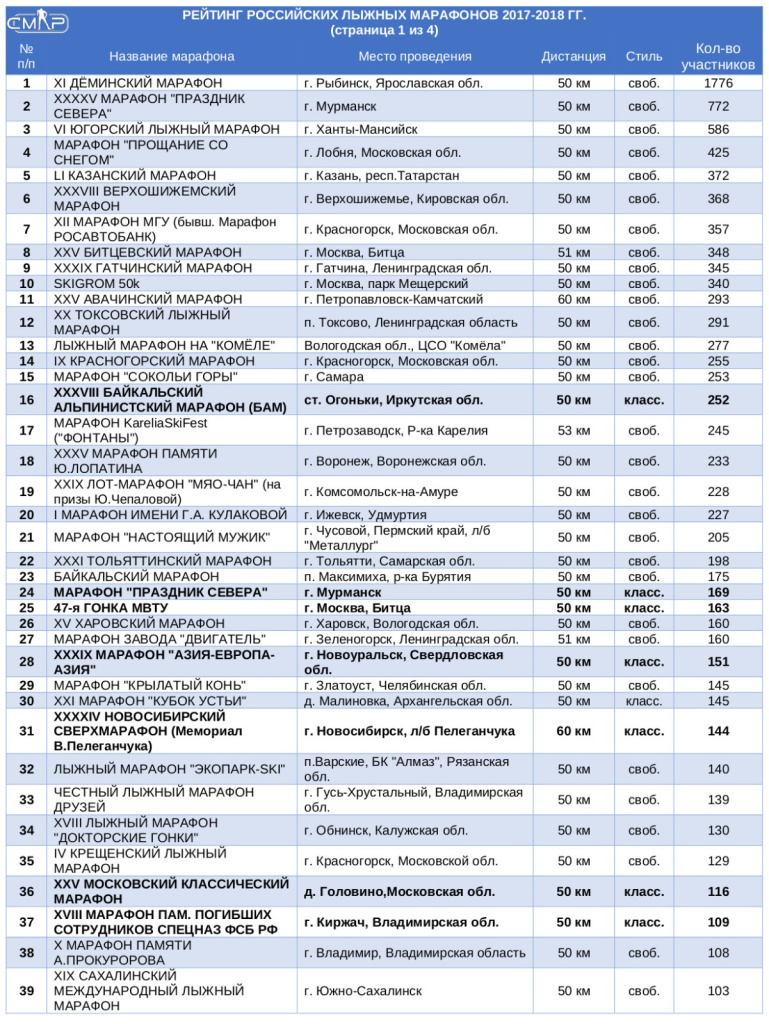

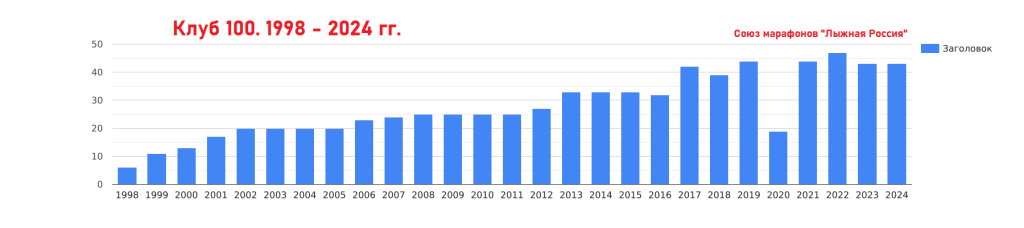

21. 2017 г. 124 марафона. Клуб 100 - 42.

А вот этот год уже стал рекордным – никогда до сих пор в рейтинге лыжных марафонов России не было столько гонок. При этом «Клуб 100» также впервые за всю историю составления рейтинга разменял четыре десятка (42 гонки имели на финише более 100 участников).

Количество мастеров Союза Марафонов "Лыжная Россия" (СМЛР) превысило 100 участников.

*

*

*

* * *

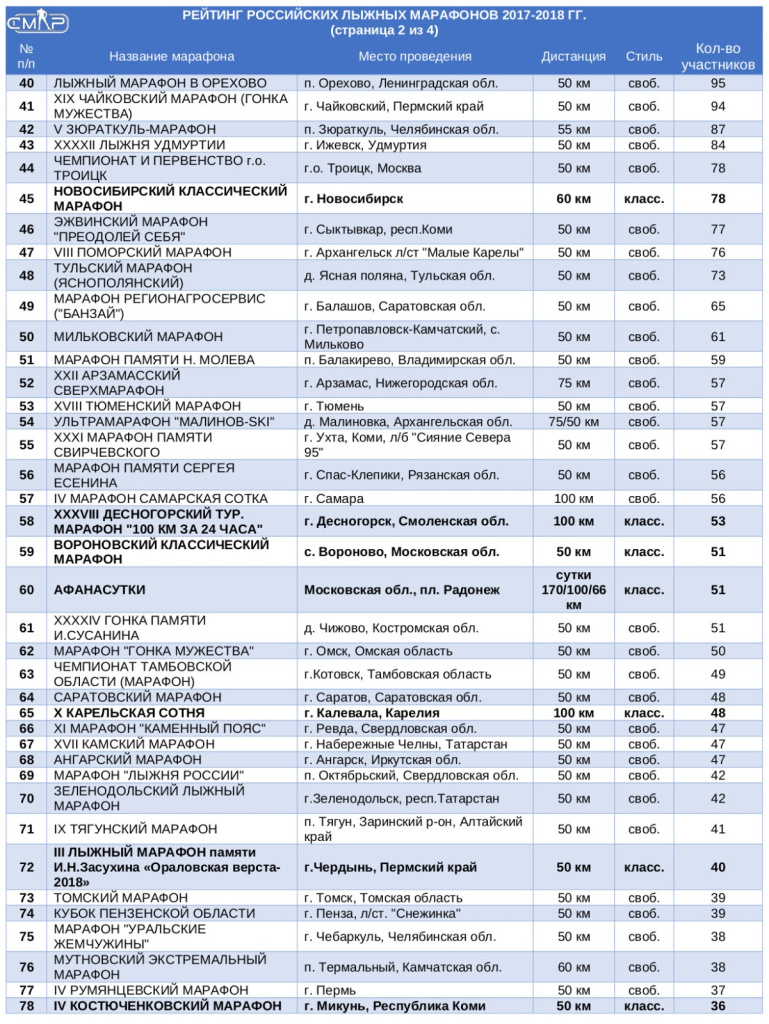

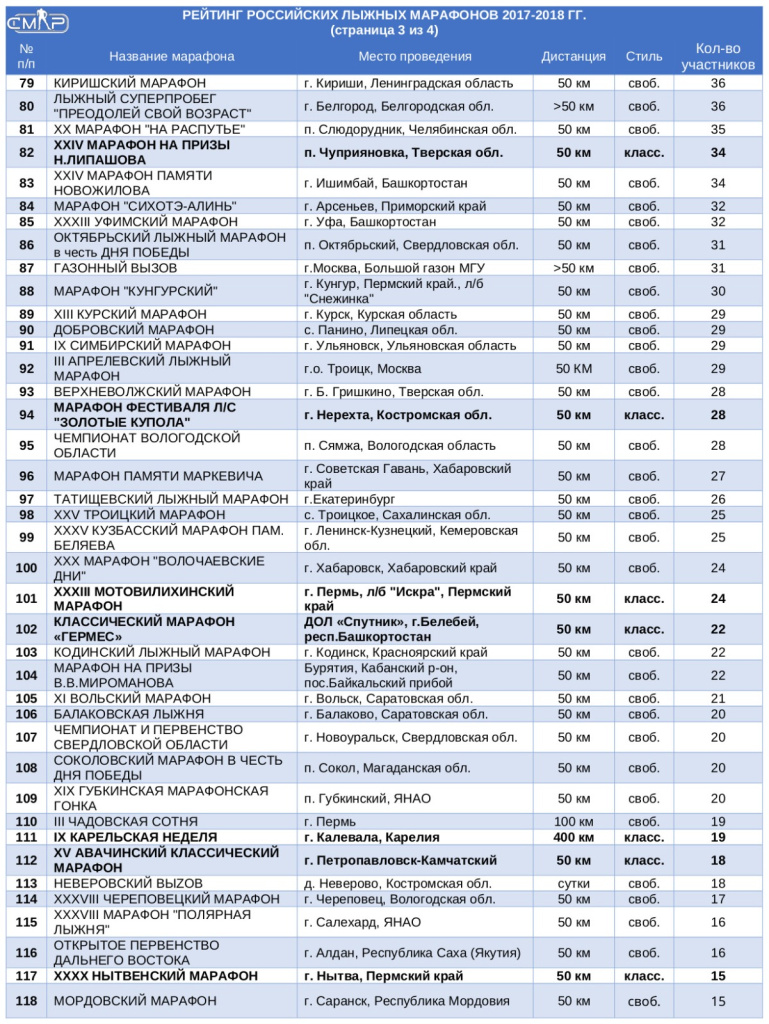

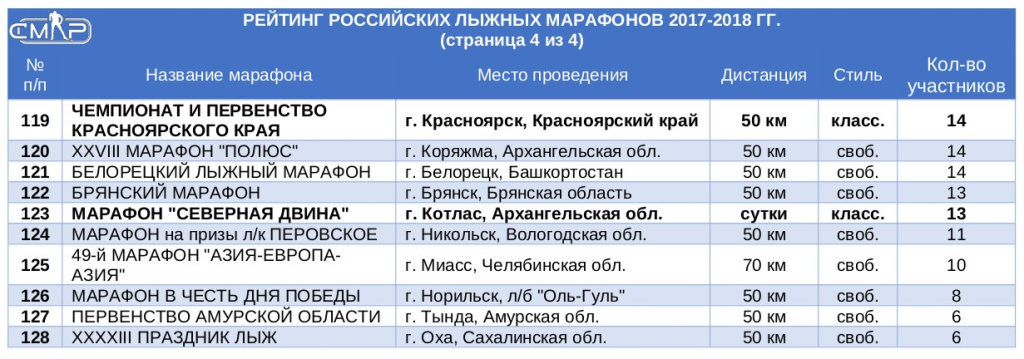

19. 2018 г. 128 марафонов. Клуб 100 - 39.

И снова рекорд – в рейтинге лыжных марафонов – 128 заполненных строчек. Клуб 100, правда, похудел по сравнению с прошлым годом, но не сильно – всего лишь на три позиции.

Вот что мы написали тогда, в 2018 году, у нас на сайте:

Между тем, жизнь идёт своим чередом: кто-то меняет место жительства, у кого-то меняется работа или возникают иные личные обстоятельства, и в последние два года ряды нашего исполкома немного поредели. Но вот появился и новый член исполкома - Владимир Ингеройнен из Санкт-Петербурга, так что просим любить и жаловать. Кроме того, Ринат Акчурин согласился в этом году помочь нам с подведением итогов прошедшего сезона (по сути, выполнить ту работу, которую до этого на протяжении 10 лет выполнял Женя Кувшинов). Спасибо, Володя и Ринат!

* * *

* * *

*

*

*

* * *

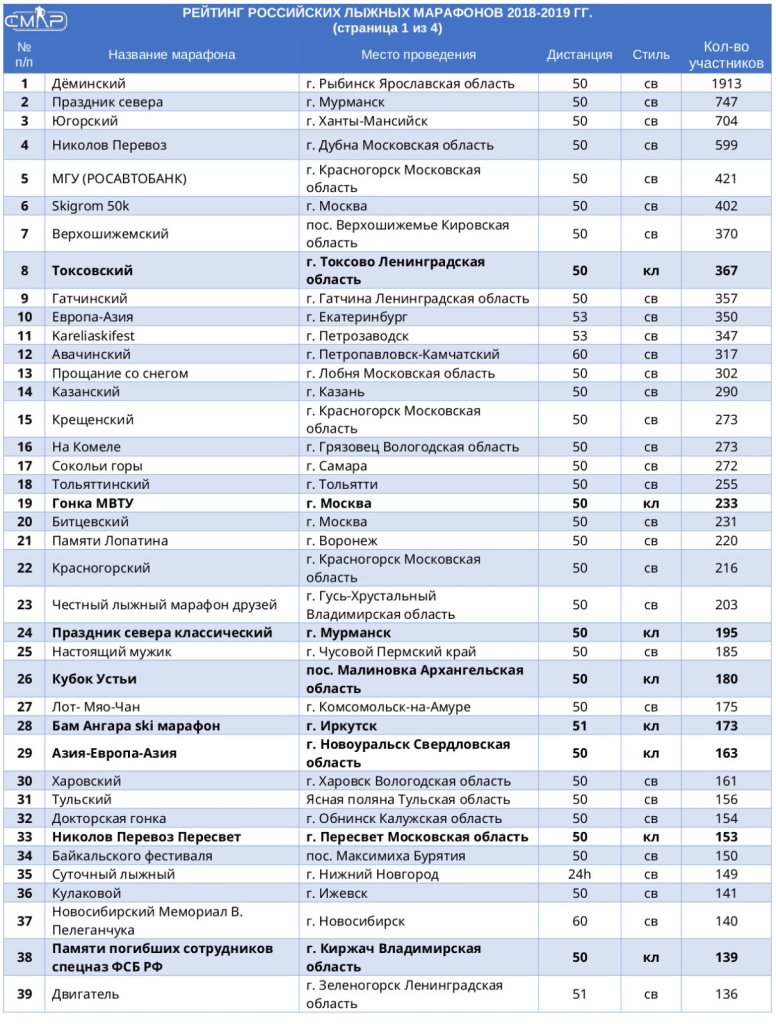

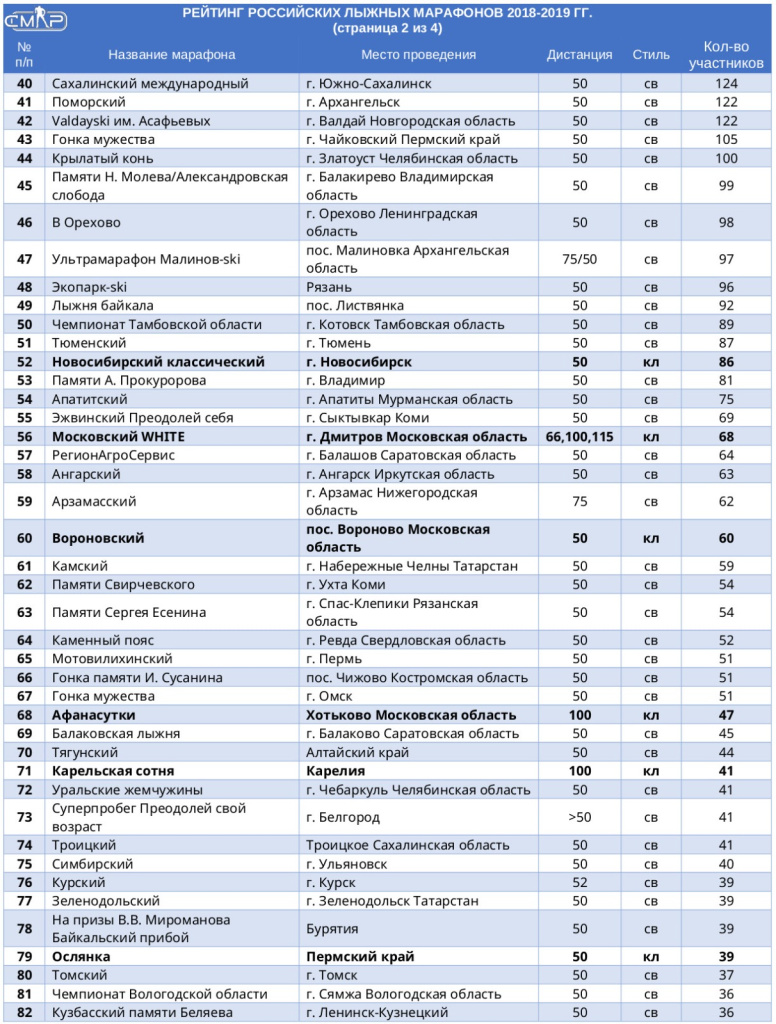

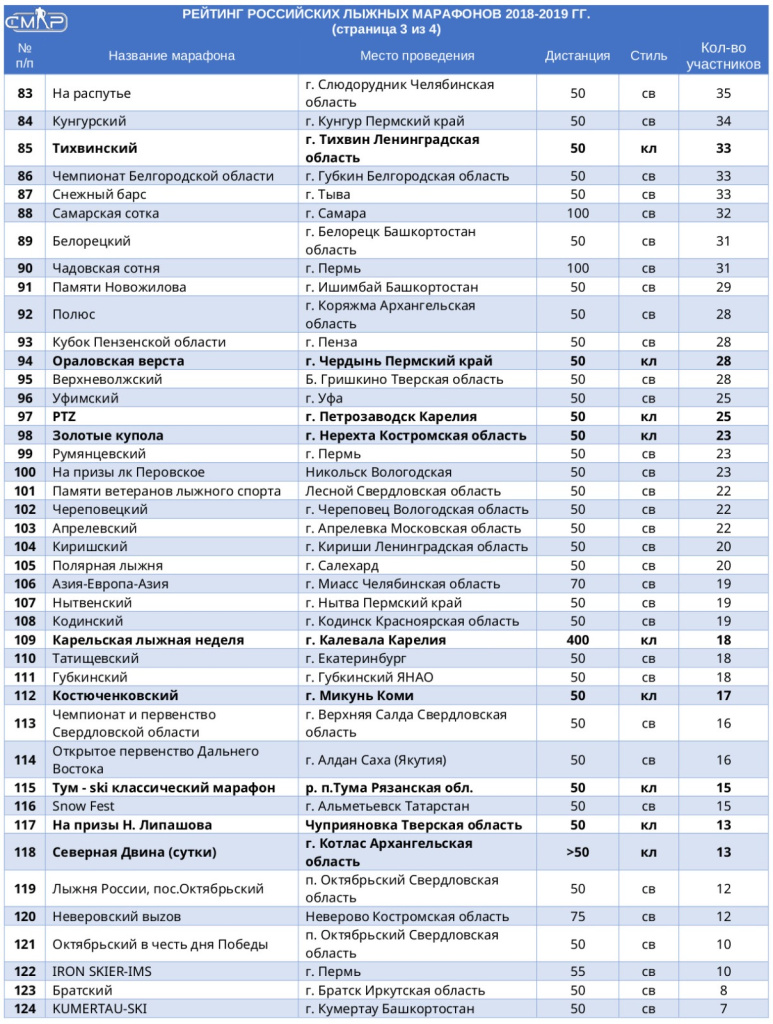

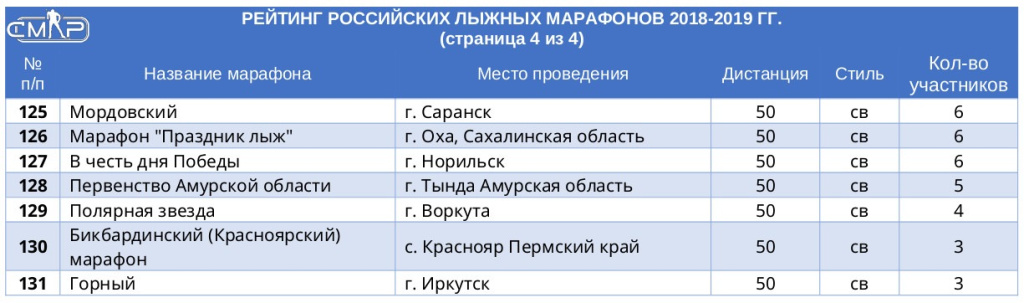

19. 2019 г. 131 марафон. Клуб 100 - 44.

И снова рекорд! Практически чуть ли не каждую вторую ежегодную запись мы начинаем с этого слова. Но в данном случае мы имеем дело даже не с одним, а с двумя рекордами: как в самом рейтинге, так и в Клубе 100.

*

*

*

* * *

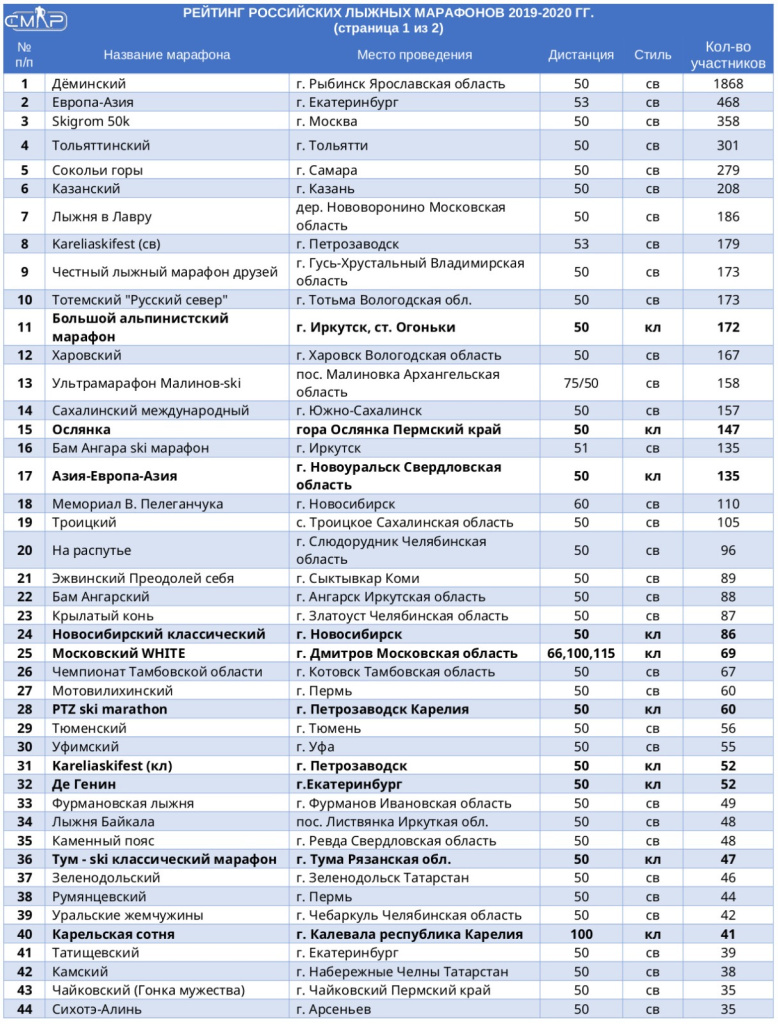

19. 2020 год. 62 марафона. Клуб 100 - 19.

Фантастический год. Фантастический по степени своей аномальности, провальности. Если цифре в 62 лыжных марафона в рейтинге десять лет назад никто не удивился бы, то в 2020 году эта цифра выглядит уж очень необычно. И объяснение - вот оно, от Сергея Емельянова:

Прошедший лыжный сезон в этом году получился крайне неудачным. Это обусловлено тем, что в первой половине сезона очень много гонок было отменено из-за аномально тёплой погоды и малого количества снега в центральной части России, а во второй половине сезона гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Но! Именно этот крайне неудачный сезон подарил нам первого мастера СМЛР-женщину - Елену Кочегарову из Комсомольска-на-Амуре.

Интервью с Еленой Кочегаровой вы можете прочитать здесь.

*

*

* * *

*

* * *

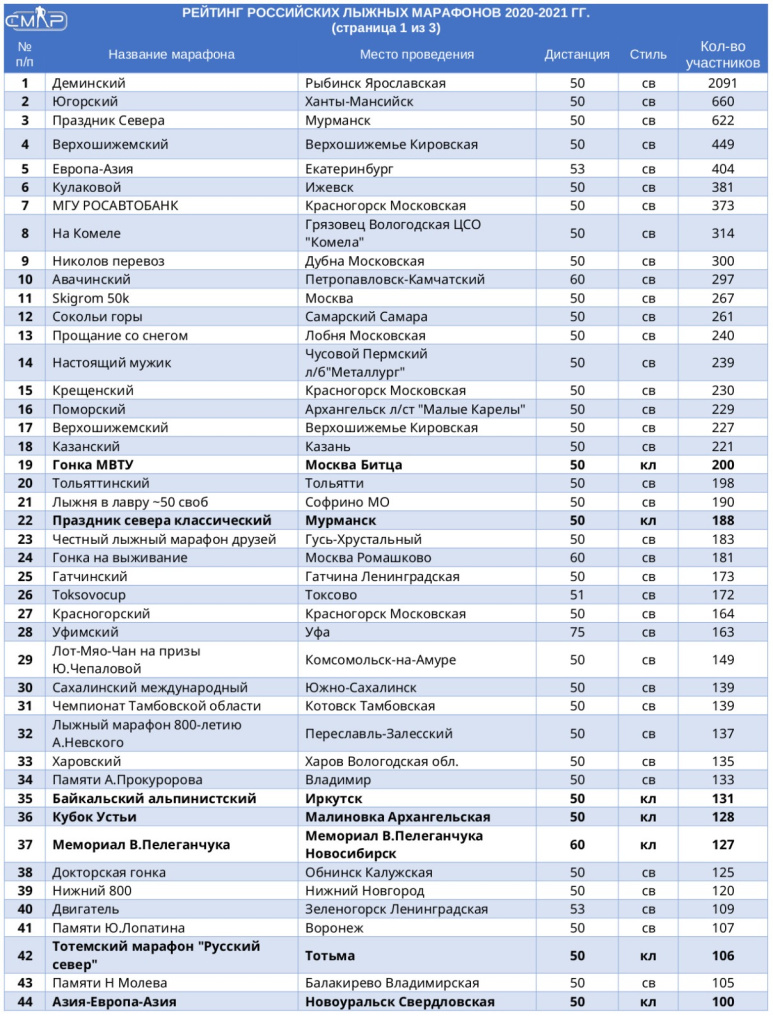

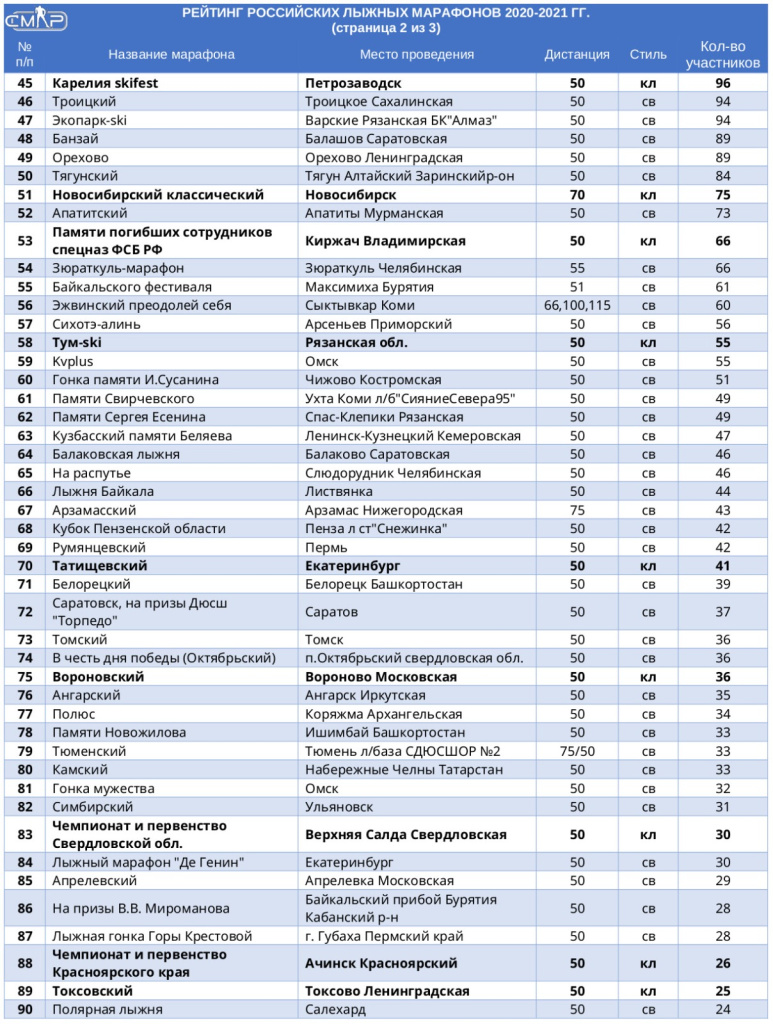

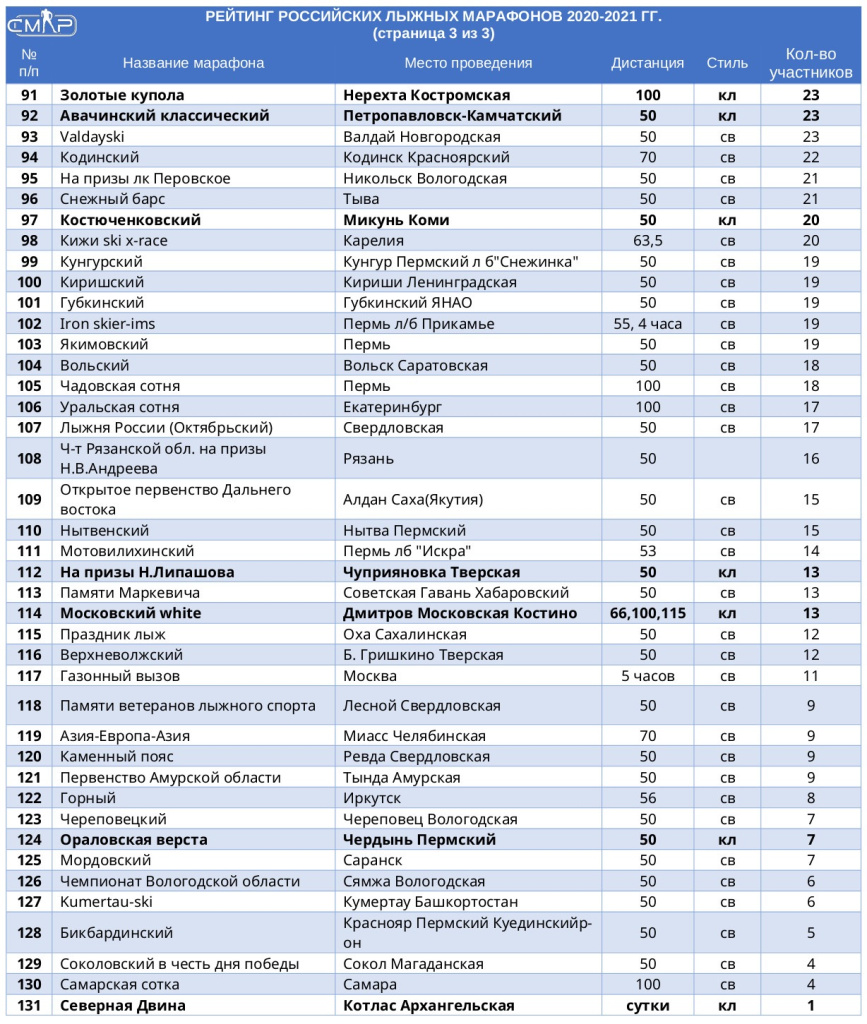

19. 2021 г. 131 марафон. Клуб 100 - 44.

Прежде всего, 2021 год был годом, когда Союзу марафонов «Лыжная Россия» исполнилось 20 лет. Вполне себе такой солидный возраст. Вот что по этому поводу написал президент СМЛР Сергей Емельянов:

*Хочется также отметить, что этот двадцатый, юбилейный для СМЛР год подарил нам 8 новых марафонов, 131 лыжных марафонов в сезоне и 44 марафона, вошедших в символический клуб 100 (100 и более участников на финише)! Рейтинг лыжных марафонов сезона 2020-2021 вы можете посмотреть в разделе протоколы подраздел Союз марафонов «Лыжная Россия» (СМЛР).

Но этот сезон стал рекордным не только по количеству проведенных марафонов, но и по количеству новых мастеров, почетных мастеров и мастеров СМЛР 75.

В прошлом году мы чествовали первого мастера СМЛР среди женщин Кочегарову Елену. В этом году норматив «Мастер СМЛР» выполнила ее подруга Любовь Акишина из Комсомольска на Амуре. Для проекта СМЛР это реально знаковое событие, так первого мастера среди женщин мы ждали 19 лет! Надеемся, что пополнение списка мастеров у женщин станет ежегодной традицией. Напомним, что звание мастер СМЛР у женщин присваивается за прохождение 20 уникальных марафонов с длиной дистанции 50 и более километров.

*

*

* * *

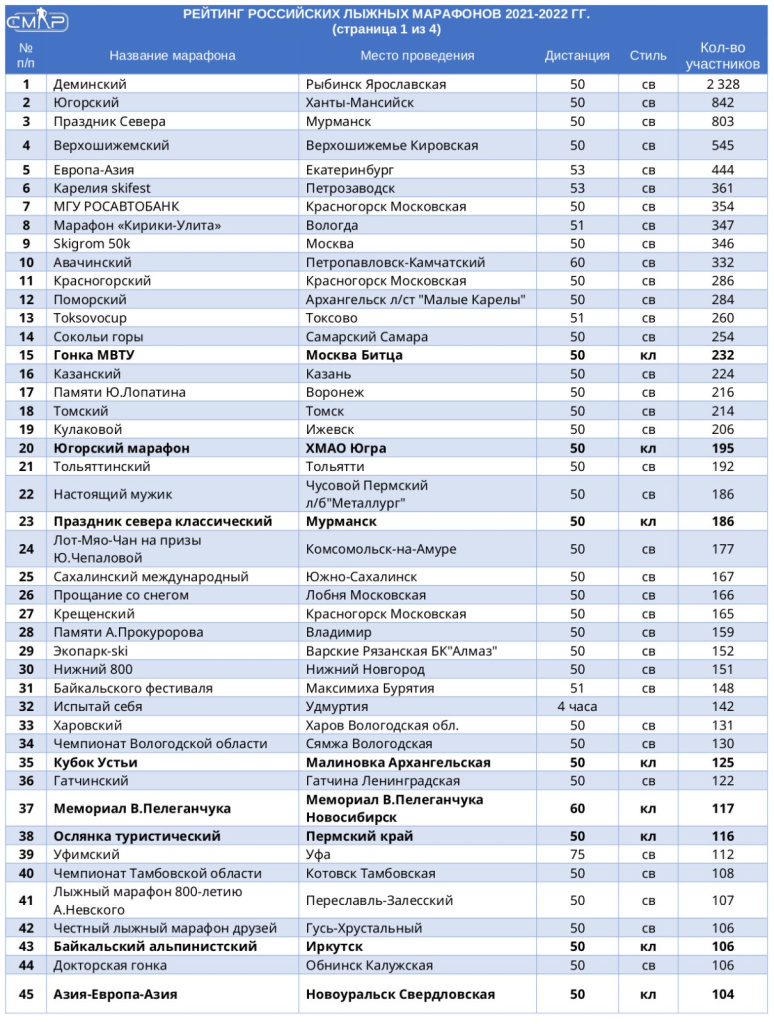

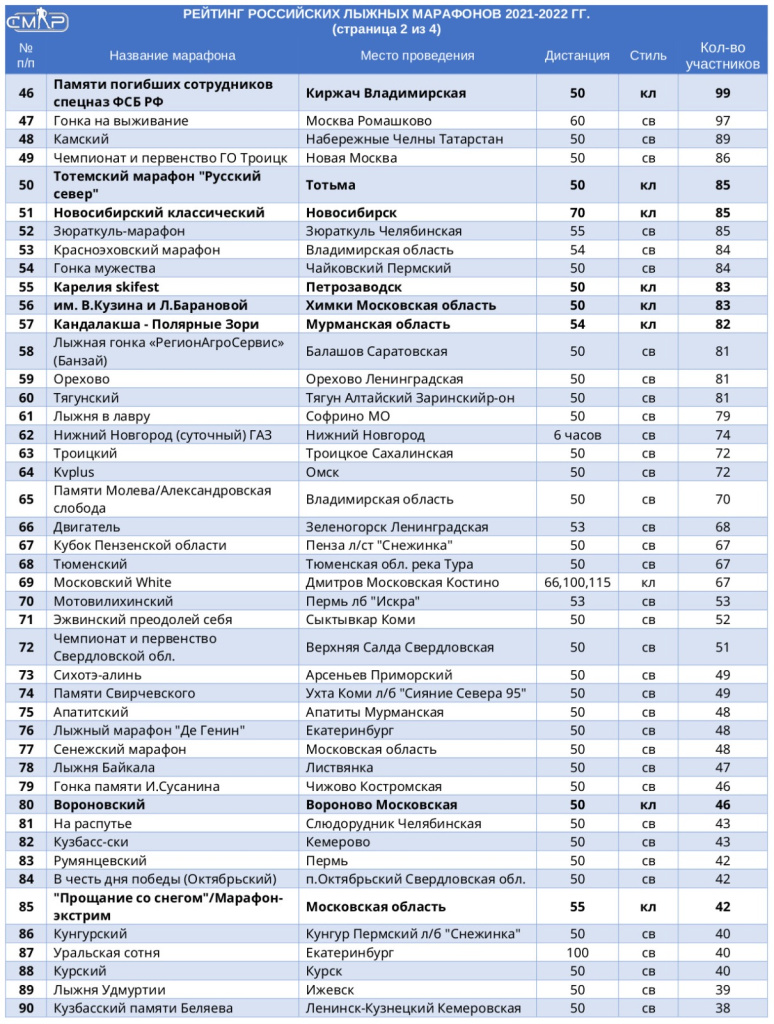

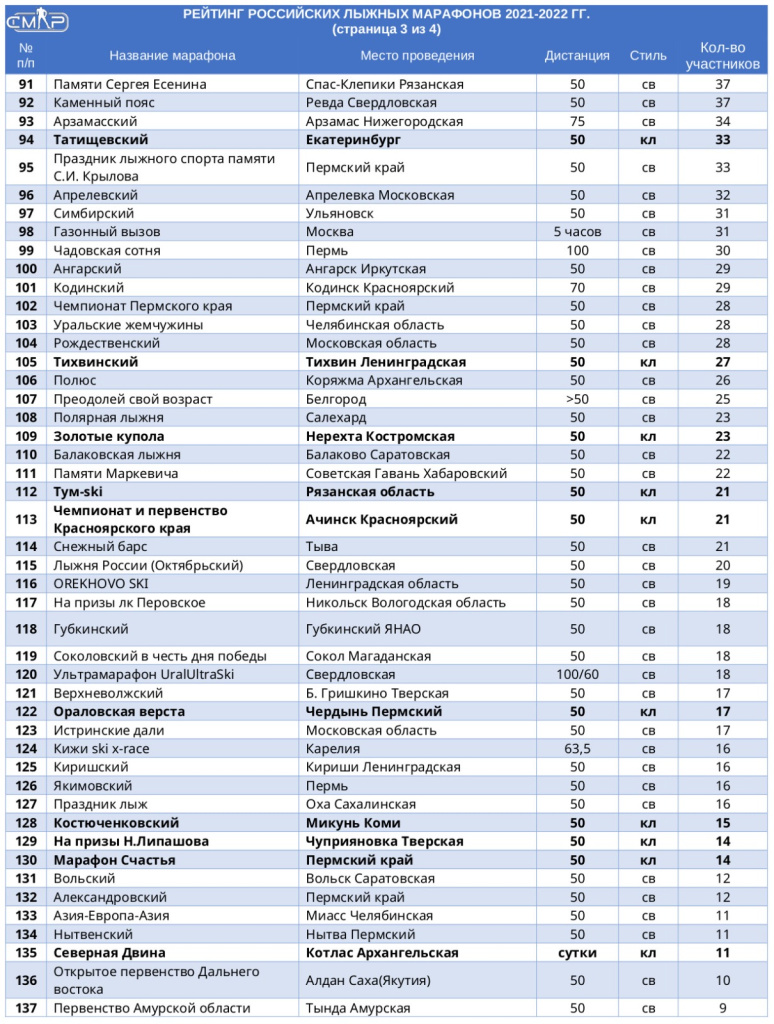

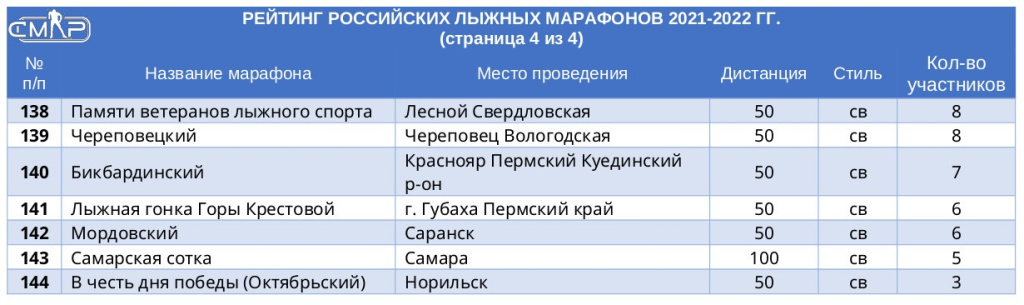

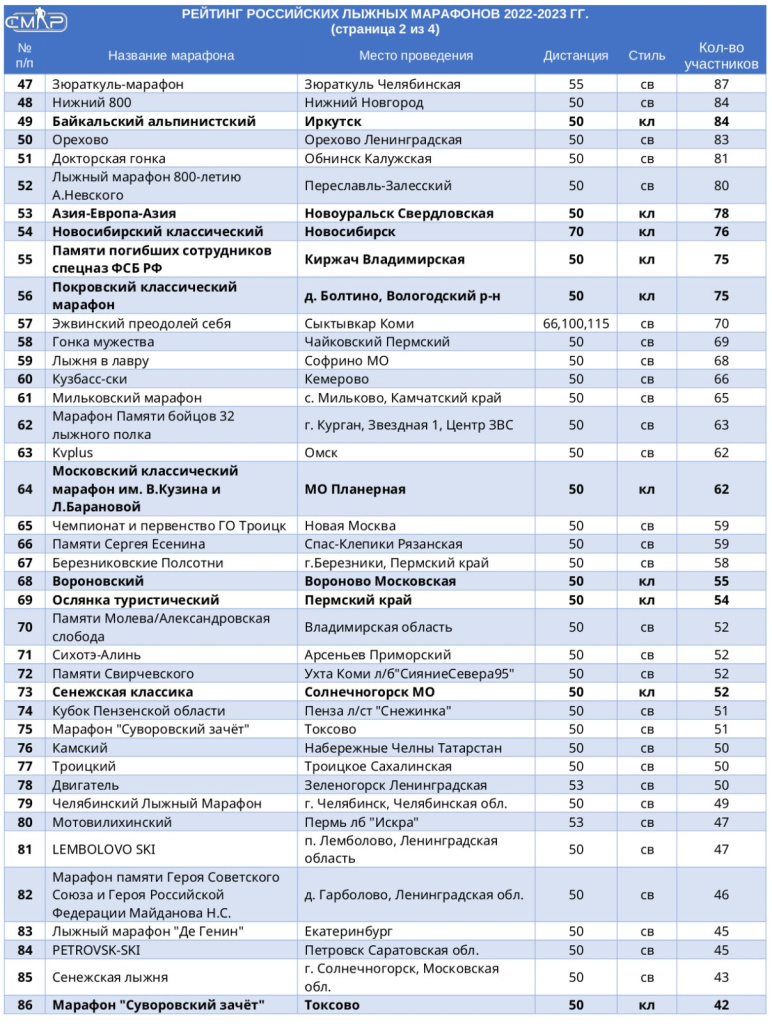

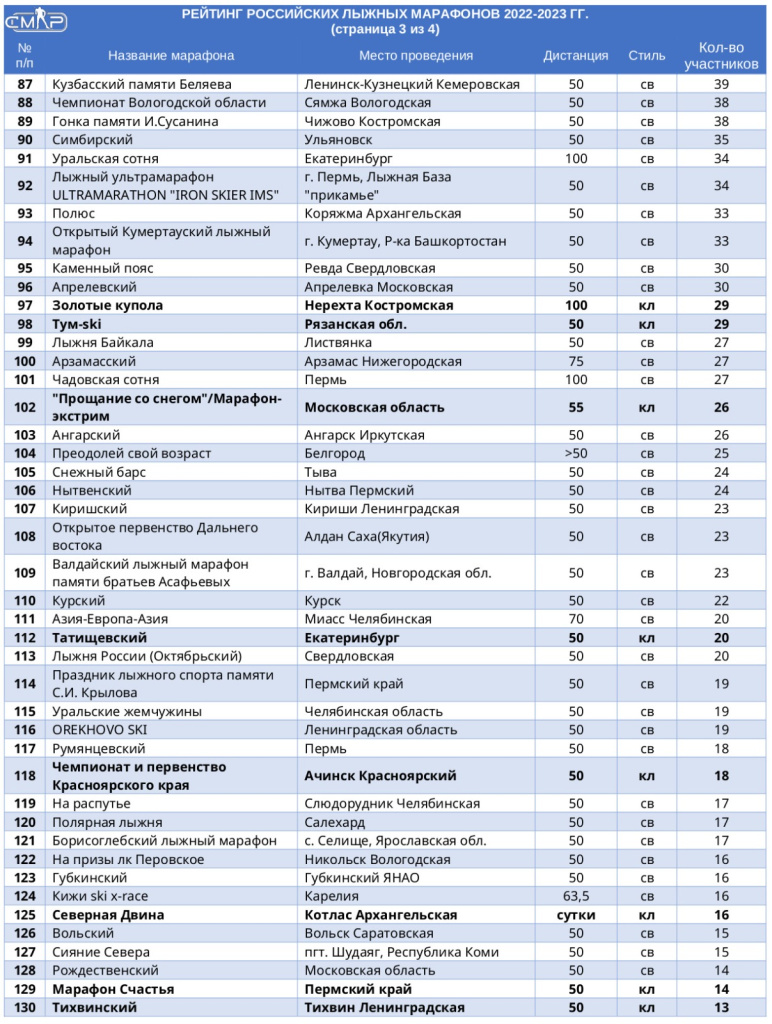

19. 2022 г. 144 марафона. Клуб 100 - 47.

Вот вам отчёт о сезоне от С.Емельянова. 2022 год станет первым сезоном, когда количество марафонов в рейтинге превысит цифру в 140 и на протяжении всех последующих сезонов ниже этой отметки уже не опустится.

На каждом собрании СМЛР мы узнаем что-то новое, необычное. На этот раз перед нами выступил Рачинский Сергей (интервью с ним нашего корреспондента Андрея Краснова вы можете прочитать по ссылке), прошедший в сезоне 28 марафонов, причём 25 из них были для него новыми. Сергей поведал нам, что такое большое количество пройденных марафонов, причём часто подряд 2-3-4, не только не мешает занятию гиревым спортом на высоком уровне, а способствует развитию выносливости - очень важному компоненту в гиревом спорте.* * *

* * *

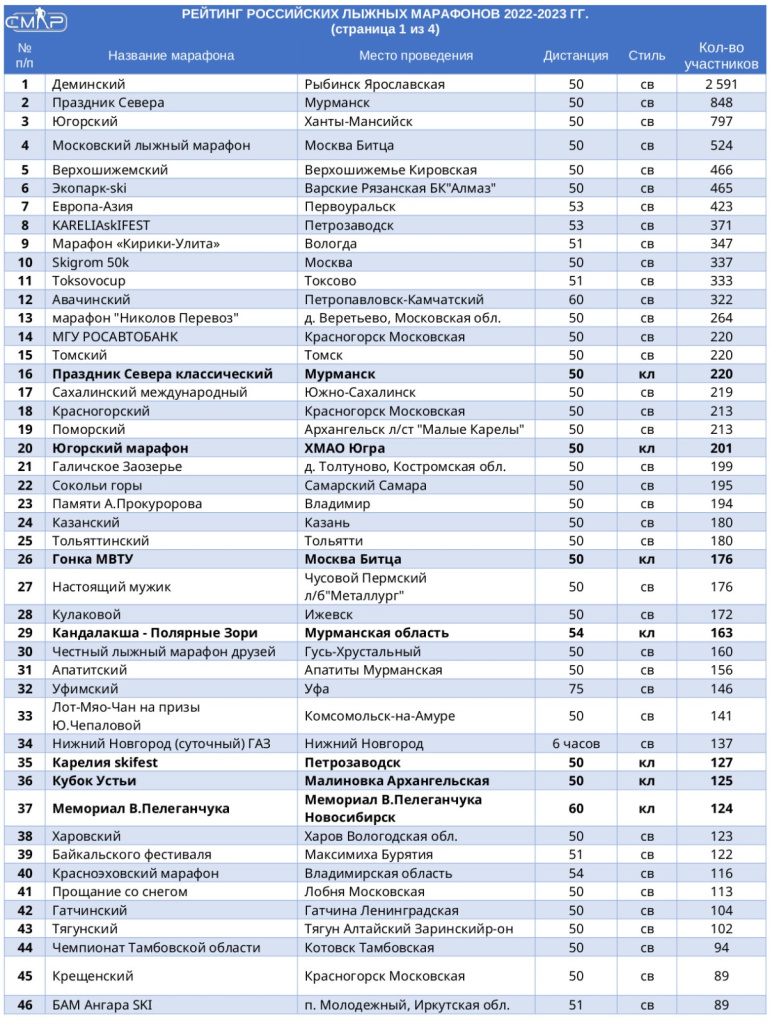

19. 2023 г. 147 марафонов. Клуб 100 - 43.

Сергей Емельянов:

Каждый лыжный сезон для СМЛР отмечен какими-то важными событиями и достижениями. Не стал исключением и прошедший сезон. Мы получили, обработали и опубликовали для составления рейтинга участников протоколы 147 лыжных марафонов, и это притом, что в конце марта и начале апреля в центральной части России и на Урале из-за сильной оттепели было отменено более 10 гонок! Рубеж в 100 участников на финише превысили 43 марафона и вошли в символический клуб 100! Эти данные вы можете посмотреть в таблице рейтинга Марафонов. В этом сезоне были проведены 18 новых марафонов, в таблице «История СМЛР 2002-2023» они помечены красным цветом, а всего за период с 2002 года нами были обработаны результаты 283 марафонов России!Но этот сезон стал рекордным не только по количеству проведенных марафонов, но и по количеству новых лауреатов СМЛР.

В таблице рейтинга среди женщин к двум мастерам СМЛР Кочегаровой Елене и Акишиной Любови из Комсомольска на Амуре присоединилась Новоселова Мария Москва преодолевшая рубеж 20 марафонов!

Норматив мастер СМЛР 175 выполнили в этом году Кондратюк Анатолий 1980 Софрино 1 и Емельянов Сергей 1956 Москва!

* * *

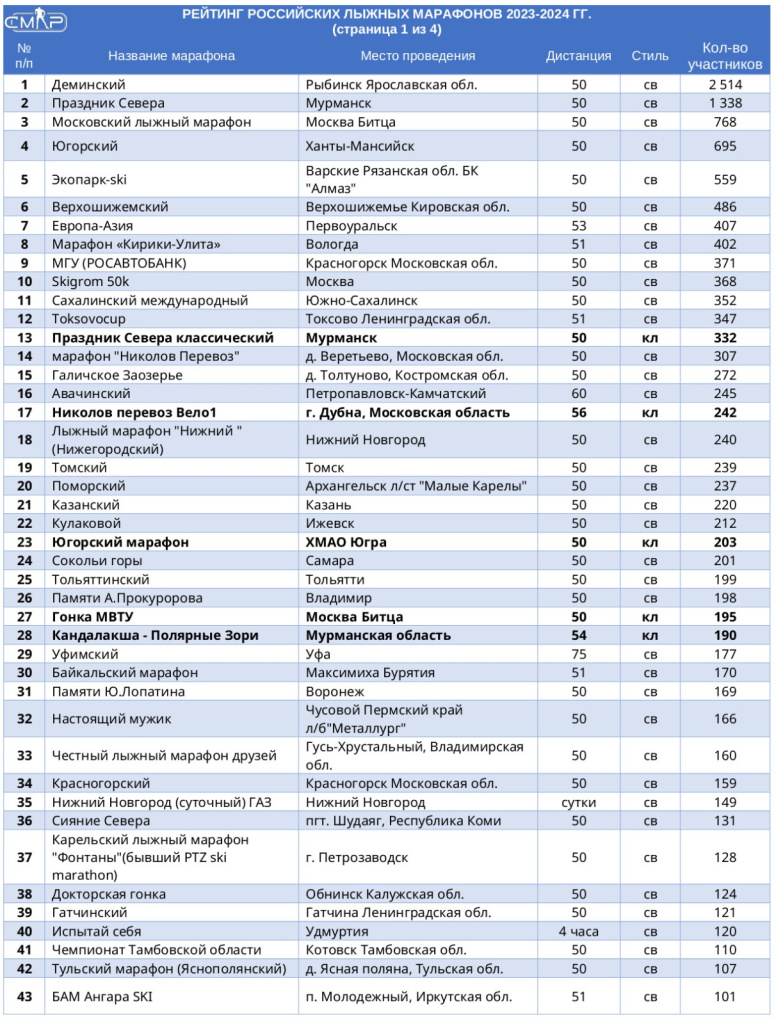

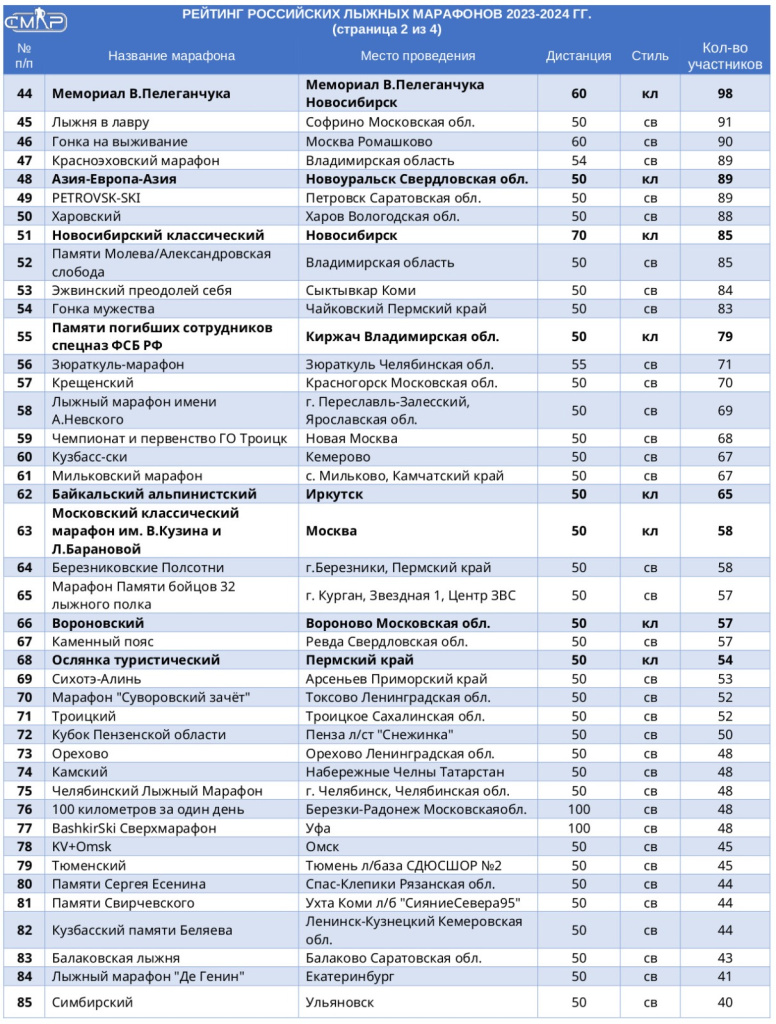

28. 2024 г. 149 марафонов. Клуб 100 - 43.

Завершающий сезон в нашем сегодняшнем обзоре. Вот его итоги, а вот новость о прошедшем 14 декабря в СК «Альфа-Битца» награждении. Скажем лишь, что это был 28-й сезон, когда журнал «Лыжный спорт» и Союз Марафонов «Лыжная Россия» составляли для вас рейтинги лыжных марафонов России и рейтинг Клуба 100. На этом сезоне мы пока наш отчёт и завершим.

* * *

Выводы

Если мы с вами посмотрим на рейтинг лыжных марафонов России, то увидим, что количество марафонов, проводящихся в России, увеличилось за минувшие 28 лет примерно в два с половиной раза - со средних 60 до средних более чем 140. И общая тенденция, если отбросить провальные 2014-й (бесснежье) и 2020-й (оттепель + ковид), именно такова - постепенное устойчивое увеличение этих стартов год за годом.

В Клубе 100 - та же история с той лишь разницей, что провальные годы не выглядят настолько провальными, но общая тенденция похожа - качественных (по российским меркам) марафонов за эти 28 лет в России стало проводиться примерно в два с половиной раза больше.

* * *

В чём же причина такого более чем двукратного роста количества российских лыжных марафонов? Думаю, причин этих несколько:

- Именно в 90-е годы прошлого века Россия открылась как страна - мы поехали с лыжными чехлами по Европе, да и по всему миру и увидели своими глазами (а не по ТВ), как с этим обстоит дело «у них».

- Именно в 90-е начал стремительно изменяться уровень жизни россиян в долларовом исчислении. Помню, в 1989-м году я уволился из государственной газеты «Советская Россия» и пошёл работать в первый в стране рекламный кооператив под названием «Агентство Столичных Сообщений». Моя зарплата сразу же подскочила в несколько раз: если в газете я зарабатывал вполне солидные 200-250 рублей в месяц, то в АСС стал зарабатывать тысячу. Так вот, представьте себе - курс доллара тогда был около 40 рублей (ещё тех, не деноминированных). То есть в «Советской России» я мог на свою месячную зарплату купить около 6 долларов, а на купеческую зарплату, получаемую в коммерческой структуре, аж 25! Для сравнения: сегодня моя московская пенсия (да-да, не улыбайтесь, я недавно стал пенсионером :) ) составляет 25.000 рублей, то есть около 250$. Зарплата среднего московского учителя колеблется в диапазоне 40.000 - 70.000, то есть 400-700$. Получается, что даже на фоне сильно похудевшего рубля в 2024-м году мы всё ещё зарабатываем сотни долларов в месяц, а не 2-3-4-5$, как это было в годы моей работы в «Советской России» (а в «Советской России» тогда платили много, - например, в «Комсомольской правде» мои товарищи по цеху получали вдвое меньше - по 3$ в месяц). В 90-е страна интегрировалась в мировую экономику, стала частью глобальных процессов, отсюда и рост зарплат в долларовом исчислении, отсюда и появившаяся возможность оплатить зарубежные поездки (самолёт, гостиницу, трансфер, стартовый взнос).

- Именно в 90-е начали появляться частные, то есть не государственные, бумажные журналы по тем или иным видам спорта, никак не завязанные в своей деятельности на профильные федерации, Минспорта, ОКР (беговой «Бег и Мы», горнолыжный «Ski-Горные лыжи», экстремальный «Вертикальный мир», беголыжный «Лыжный спорт»), и эти журналы во многом оказались модераторами новых процессов, происходящих в российском спорте.

- Именно в 90-е в стране разрешили частный бизнес, и это дало возможность, например, не только журналам, но и оргкомитетам соревнований вести коммерческую деятельность, иметь счета в банке, принимать безналичные платежи и т.д. - то есть планировать свою деятельность на более длительном горизонте.

...А чуть позже начал править бал Его Величество Интернет. Сначала Живой Журнал (многие ли его помнят в наши дни?), потом - профильные сайты, потом Фейсбук и его российские клоны ВКонтакте и Одноклассники, потом видеохостинги, мессенджеры, Инстаграм, Тик-Ток... Информация о качественных марафонах стала распространяться не просто быстро, а мгновенно - вчера прошёл марафон в Канаде или Японии, а уже сегодня мы рассматриваем фотографии с этой гонки и читаем комментарии российских участников.

Помните поездки Ивана Гаранина по европейским марафонам, его победы и призовые места в Васалоппет, Марчалонге, Кёниг Людвиг Лауф, Доломитен Лауф в 70-х - начале 80-х? Думаю, не открою большого секрета, если скажу, что в те времена выехать из СССР удавалось лишь очень немногим: топовым спортсменам, артистам, учёным, дипломатам. Причём прежде чем выехать за рубеж, нужно было получить ВЫездную визу, нужно было пройти собеседование где надо и с кем надо. В конце 80-х эта система рухнула, нам стали не нужны ВЫездные визы, мы перестали отчитываться перед комитетом комсомола, профкомом, руководителями ВУЗа или предприятия о том, куда едем, зачем едем, какие цели перед собой ставим? И мы поплыли, поехали, полетели познавать этот удивительный мир, в том числе и мир лыжных марафонов.

Эта открытость страны, эта лавина информации, хлынувшей на нас, не могли не породить множества новых проектов и явлений, в том числе и желания проводить что-то подобное Марчалонге и Васалоппет и у нас, в России. Самые разные проекты начали рождаться, как грибы после дождя, и у всех этих процессов просто не могли не появиться модераторы новой волны.

Собственно, в российском марафонском лыжном движении таких модераторов оказалось три: журнал «Лыжный спорт» (впоследствии - сайт skisport.ru), проект Russialoppet, и проект под названием Союз марафонов «Лыжная Россия».

Журнал с 1997 года начал по примеру бегового журнала «Бег и Мы» составлять рейтинги лыжных марафонов России, стал писать о российских и зарубежных лыжных марафонах, Russialoppet запустила на территории России кальку лучших аналогичных зарубежных проектов (Worldloppet, Euroloppet, Swissloppet, Estoloppet), а Союз марафонов «Лыжная Россия» запустил уникальный, не имеющий в мире аналогов проект, объединивший сначала десятки, а теперь уже и под полторы сотни марафонов.

И поскольку мы с вами в этом сегодняшнем обзоре анализируем рейтинги, составленные именно Союзом Марафонов «Лыжная Россия», будет уместным сказать пару слов именно об этом проекте.

СМЛР

Сегодня стало абсолютно типичным явление, при котором в том или ином посёлке, городке, где есть 3-5-километровая лыжная трасса и местная спортивная школа, те или иные любители, увидев рейтинг лыжных марафонов России, задают себе вопрос: «А чем мы хуже? Почему мы не можем провести у себя марафон и войти в это всероссийский рейтинг?» И вот уже 5-километровый круг увеличивается до 10 или 12,5 км, и вот уже эти энтузиасты заручаются поддержкой местной администрации, скидываются на бензин для снегохода и выходят на субботники по расчистке трассы, и вот уже на первый такой марафон приезжают активисты СМЛР, и вот уже у какого-нибудь Сергея Емельянова, Фёдора Конопелько или Анатолия Кондратюка корреспондент местной газеты/сайта/радиостанции/телеканала берёт интервью и с гордостью говорит потом в редакционном послесловии о том, что наш (звучит название посёлка) марафон теперь - во всероссийском рейтинге лыжных марафонов! Каждый такой марафон - это толчок, это возможность обратить внимание местных властей, прессы, общественности на проблемы лыжной трассы, местной спортивной школы, шанс купить новую борону, резак, а иногда и новый снегоход.

Понятно, что некоторые такие марафоны, состоявшись один-два раза, потом уходят в небытие. Но непостижимым образом на месте одного исчезнувшего марафона очень скоро появляется новый марафон (а иногда и два): в соседнем посёлке или соседнем городке. А иногда - и в этом же посёлке силами уже иных организаторов, иной администрации. Движение год за годом набирает силу, становится массовым, вовлекая в свою орбиту новые населённые пункты, лыжные трассы, людей...

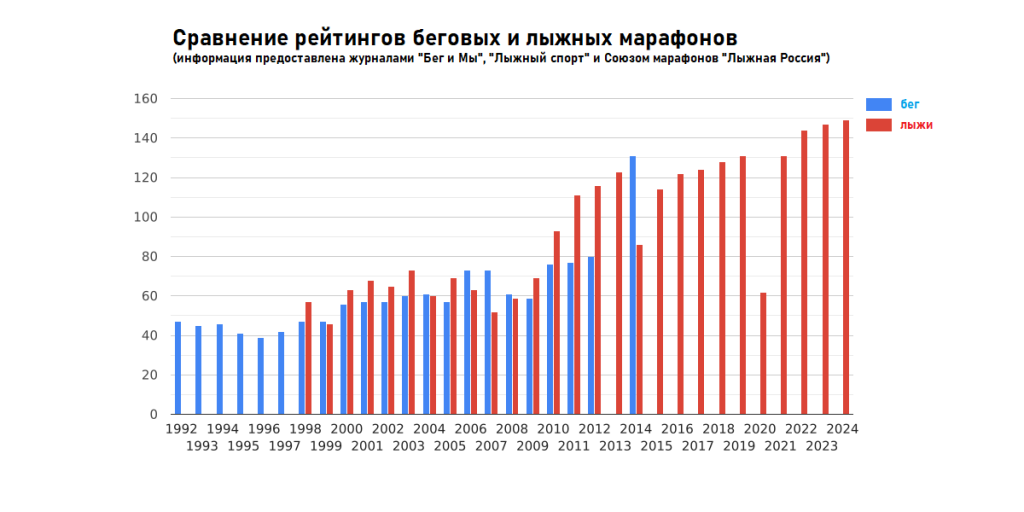

Сравнение лыжных и беговых марафонов

Лёша Воробьёв (он же Наум) задал в одном из своих комментариев к предыдущим частям этого обзора такой вопрос:

- А есть статистика по беговым марафонам в России за аналогичный период времени, насколько там выросло количество марафонов, скажем с 1000 участниками на финише, общее количество марафонов и общее количество финишеров на марафонах? Есть ли там прогресс за последние 28 лет или нет?

Я разыскал (спустя столько лет!) главного редактора журнала «Бег и мы» Бориса Прокопьева (вот что делают соцсети животворящие :) ) и попросил его поделиться информацией о его рейтингах беговых марафонов России. Как вы знаете, Борис начал делать свой журнал на три года раньше нас и продержался на рынке бумажной журналистики на пару лет дольше. Ну, то есть Борис - это не только такой пионер этого рынка, но и абсолютный его могиканин.

Борис пообещал покопаться в своих архивах, и вот что прислал спустя неделю:

1992 - 47

1993 - 45

1994 - 46

1995 - 41

1996 - 39

1997 - 42

1998 - 47

1999 - 47

2000 - 56

2001 - 57

2002 - 57

2003 - 60

2004 - 61

2005 - 57

2006 - 73

2007 - 73

2008 - 61

2009 - 59

2010 - 76

2011 - 77

2012 - 80

2013 нет данных

2014 - 131

2015 - топ-10

2016 - топ-50. (ред.)

Борис начал составлять свои рейтинги на пять лет раньше нас, но при этом и закончил их составлять, по сути, в 2014-м году (рейтинги от 2015 и 2016 года у Бориса всё-таки неполные). А журнал «Лыжный спорт» передал эстафету составления рейтингов гораздо более сильной и профессиональной команде СМЛР, поэтому рейтинги лыжных марафонов составляются в России до сих пор, даже после окончания выхода бумажной версии журнала «Лыжный спорт».

Но если всё-таки попытаться сравнить лыжный (от журнала «Лыжный спорт» и от СМЛР) и беговой (от журнала «Бег и мы») рейтинги, то вот что мы получим:

Как видите, за рамками нашего обзора оказались беговые марафоны последних десяти лет, а там за эти десять лет произошло такое... Я вообще не специалист в этой области, но судя по ссылкам, присланным нашими читателями (ссылка 1, ссылка 2), в этой области сейчас в России - настоящий бум, число участников на топовых марафонах измеряется многими тысячами.

Подозреваю, что виновниками бума беговых марафонов стали всё те же причины: возникшая как по мановению волшебной палочки открытость вечно закрытой страны, изменившийся уровень жизни, рождение Интернета и появление амбициозных и энергичных модераторов, умеющих без оглядки на профильные федерации, государственные бюджеты и пр. официальные инструменты создавать качественный продукт.

Сравнение российских и зарубежных лыжных календарей марафонов

Сколько в мире проводится лыжных марафонов? Мы не знаем ответа на этот вопрос. Могу лишь сослаться на пару источников.

I. В 2004 году в журнале «Лыжный спорт» №28 мы опубликовали календарь зарубежных лыжных марафонов, перепечатанный из журнала Nordic Sports Skilanglauf Magazine. В этом календаре 151 строка, то есть 151 событие. Но! В этом календаре есть старты на дистанциях 12, 15, 30, 40, 42 км. А именно марафонов в этом списке вдвое меньше, то есть что-нибудь около 70. Есть в этом календаре как европейские, так и заокеанские марафоны. Наверное, мы с вами вправе предположить, что этот список неполный, что какие-то марафоны оказались за бортом этого календаря. Такое, наверное, возможно, но... Что-то мне подсказывает, что эти списки более или менее точно описывают общую ситуацию с количеством лыжных марафонов в мире, то есть их во всём мире проводится от одной до двух сотен.

(P.S. я не стал выкладывать в эту новость тот календарь 2004 года, шрифт там уж очень мелкий, вы всё равно ничего в нём не разберёте, - я подгружу этот календарь в итоговую папку со всеми сканами из этих трёх частей обзора, ссылка на эту папку - в конце статьи).

II. Я заглянул сегодня на сайт Worldloppet и скачал оттуда так называемый GLOBAL SKI MARATHON CALENDAR 2024-25 гг., насчитывающий 50 позиций (его тоже можно увидеть в итоговой папке со сканами рейтингов). Опять-таки, этот календарь содержит в себе все марафоны серий Worldloppet, Euroloppet, Swissloppet и Estoloppet, то есть как европейские, так и заокеанские старты. Плюс - ещё некоторые старты, не входящие в эти вышеназванные серии. Есть ли в мире марафоны, не вошедшие в этот календарь от WL? Уверен, что есть. Много их? Не знаю. Будет здорово, если наши читатели помогут разобраться с этим вопросом. Если вы обладаете информацией о каких-то календарях марафонов, составляемых теми или иными редакциями, клубами, федерациями, частными лицами, поделитесь этой информацией с нами - думаю, всем это будет интересно.

Сравнение количества участников в российских и зарубежных лыжных марафонах

А вот здесь всё более или менее очевидно. Огромные фестивали лыжного спорта под названием Васалоппет, Энгадин марафон, Биркебайнер, Марчалонга, Жизерка, Тарту, Финляндия Хиихто у всех на слуху. Например, в 10-миллионной Швеции на старт Васалоппет (на старт разных забегов этого фестиваля) выходит более 50.000 человек. Понятно, что в России это никому и не снилось.

А, собственно, почему? Мы с вами можем сделать вывод (не абсолютно корректный, но, тем не менее, думаю, более или менее достоверный), что в России лыжных марафонов проводится примерно столько же, сколько во всём остальном мире (плюс-минус около полутора сотен). При этом на старт зарубежных марафонов выходят, как правило, тысячи, а на старт российских лыжных марафонов - в лучшем случае сотни, но чаще всего - десятки участников. Видимо, гипотез, почему так происходит, тут может быть высказано много - это, наверное, хорошая тема для отдельного исследования, выскажу лишь свою сугубо личную точку зрения. Полагаю, основная причина здесь - в уровне жизни (проще говоря, в доступности людям лыжного снаряжения) и - в доступности лыжных трасс. В России лыжные трассы до сих пор - всё-таки экзотика. Причём под словосочетанием «лыжная трасса» я здесь имею в виду не самонатоптанную лыжниками-туристами лыжню, а более или менее цельное, оформленное плоскостное спортивное сооружение в в виде подготовленной хотя бы с помощью снегохода (но лучше - ратрака) лыжной трассы, парковки для автомобилей, туалета. Ещё лучше, если здесь будут раздевалки, душевые, прокат, сервис, небольшая точка общепита, снежные пушки, магазин спортивных принадлежностей, какая-никая освещёнка, роллерка, тренажёрный городок. Понятно, что в России лыжные трассы повсеместно усыхают, сокращаются, уничтожаются и пр. Понятно, что проблеме узаконивания лыжных трасс уже более трёх десятков лет, понятно, что ФЛГР и СБР не видят в этом никакой проблемы, и трассы эти продолжают уничтожаться, но... Вопрос этот настолько обширен, что давайте конкретно в этом обзоре касаться его всё-таки не будем.

Просто констатируем, что российский рынок - уникальный. У нас в стране проводится (похоже на то) самое большое количество лыжных марафонов в мире. При этом на старт этих марафонов выходит не очень много людей, то есть сам по себе этот вид спорта, вид досуга, этот образ жизни так и не стали массовыми у нас в стране.

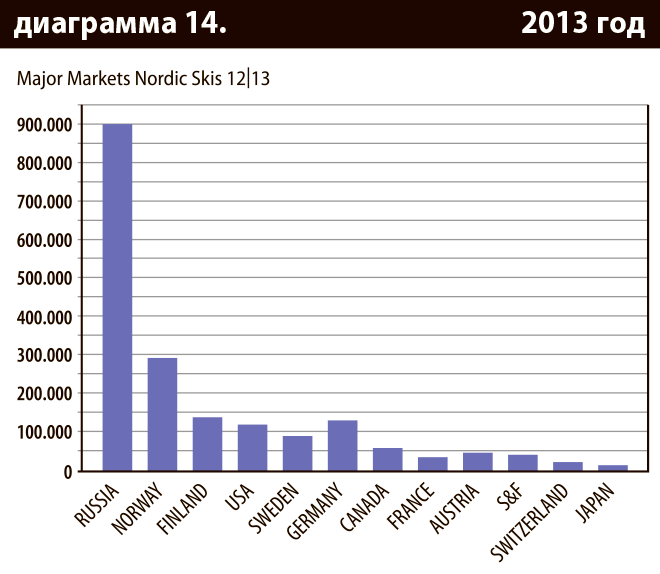

Я люблю приводить эту диаграмму, любезно предоставленную журналу «Лыжный спорт» компанией Fischer в 2013 году (взято отсюда ), в качестве примера. Посмотрите, насколько Россия превосходит все остальные страны мира по количеству продаваемых пар лыж. При этом нужно иметь в виду, что, например, норвежский рынок лыжных гонок по своей суммарной стоимости вполне сопоставим с российским (а быть может, он и больше). То есть, грубо говоря, если среднестатистический норвежец покупает более или менее приличные лыжи за сотню евро, то среднестатистический россиянин покупает куда более бюджетные модели со средним ценником в 20 - 30 евро. Потому рынки эти - 5-миллионной Норвегии и 140-миллионной России - вполне сопоставимы по своей ёмкости, стоимости. Думаю, эта диаграмма косвенным образом проливает свет на причины, почему в России лыжных марафонов много, но на старт в них выходит куда меньше людей, чем в Европе и других странах мира.

Финальное

Не скрою, мне было интересно окунуться в весь этот материал, интересно поработать с клеем и ножницами, интересно сканировать страницы из старых номеров журнала и подписывать их для вас. В какие-то свои статьи 20-, 25-летней давности я не без любопытства заглянул словно бы с иной ступеньки, с иного возраста, с иной точки зрения, на каких-то статьях просто «залип», и пока не прочитал их до конца, так и не сумел оторваться. Я вернулся в годы если не молодости, то тех лет, когда журнал был единственным лыжным СМИ у нас в стране, а я был ещё «на ноге» и мог без особой подготовки заехать в сотню на марафонах Worldloppet. Это были приятные воспоминания.

Подготовив этот обзор для вас (и для себя, конечно, тоже!), я вдруг почувствовал себя... Если я скажу - "счастливым человеком", то это прозвучит, наверное, излишне пафосно, правда? Давайте я скажу так - почувствовал себя довольным. Я увидел, осознал, какой большой кусок жизни остался у меня позади вместе со всеми этими марафонами, этими поездками в Европу и Россию, с этими номерами журнала и с этими лыжными рейтингами, я вдруг понял, в какой классной компании людей благодаря всей этой истории оказался: Димка Фомичёв, Серёжа Емельянов, Фёдор Конопелько, Сергей Кривенков, Женя Кувшинов, Володя Ингеройнен, Стас Малюшицкий, Андрей Иванов, Толя Кондратюк, Пётр Кожин, этот фантастический и абсолютно безудержный гиревик Сергей Рачинский, не оставляющий лыжникам на лыжне никаких шансов... Простите, если кого-то не назвал, так не хочется кого-то обидеть. Многое, очень многое позади, но ведь совершенно точно многое - и впереди, правда?

Я не знаю, сумел ли я ответить в этих трёх частях большого этого обзора на вопрос, находится ли в России лыжное марафонское движение на подъёме? Точнее, знаю, что сумел. В том смысле, что с моей точки зрения оно (движение), конечно, на подъёме. Но, быть может, у вас будет собственный взгляд на эту ситуацию, будет своя версия ответа на этот вопрос? Очень хочется с этими вашими точками зрения (похожими или отличающимися от моей) познакомиться.

Спасибо

Спасибо Борису Прокопьеву, в начале 90-х проложившему нам путь в бумажную спортивную журналистику и подсказавшему идею с составлением этих рейтингов. Спасибо Сергею Емельянову - истинному марафонцу и истинному мотору этого движения на протяжении уже почти двух с половиной десятков лет. Спасибо Андрею Иванову, подставившему нам плечо и взявшему на себя составление этих рейтингов в последние годы. Спасибо Стасу Малюшицкому, годящемуся нам с Сергеем Емельяновым в сыновья - он и стал той самой молодой свежей кровью, наполнившей движение новыми идеями, смыслами, эмоциями, инструментами. В этой, 3-й части обзора, все рейтинги (иллюстрации) подготовлены, кстати, тоже Малюшицким (Стас, спасибо!). Спасибо Толе Кондратюку, обозначившему для нас совершенно иные стандарты, иную степень вовлечённости в проект, но при этом спасибо и фантастическому Сергею Рачинскому, сумевшему своим энтузиазмом, своей увлечённостью переплюнуть даже Кондратюка. И спасибо всем-всем-всем, кого перечислить невозможно, кто вложился в этот проект, кто оказался увлечён им - так много было этих людей за эти годы. Было так приятно оказаться рядом с вами, быть частью этой команды.

А жизнь, в том числе и жизнь СМЛР, сайта skisport.ru - продолжается. На дворе - Новый Год, а сразу вслед за ним - новые марафоны. Представьте себе - на какие-то из них слоты оказались раскуплены в считанные первые дни после открытия регистрации - явление, до сих пор невиданное в российском лыжном спорте. А вы говорите, лыжное марафонское движение не на подъёме. Ещё на каком подъёме! Так что ещё погоняемся :)

* * *

Папка со всеми рейтингами лыжных марафонов России за период 1997-2024 гг.

+ календарь марафонов за 2004 год от журнала Nordic Sports Skilanglauf Magazine

+ GLOBAL SKI MARATHON CALENDAR 2024-25 гг.от WL

Чтобы оставить комментарий, зарегистрируйтесь и войдите через свою учетную запись.

Вопрос не в том, насколько выросла зп в руб. или долларах, а вопрос покупательной способности этих руб. или долларов. Про рубли понятно, а вот покупательная способность долларов тогда и сейчас в приведенном примере разная.

Да и курс usdrub был не 40, как написано в статье, а далее следует текст гуглсерч

До ноября 1990 года курс доллара составлял около 0,60 рубля за 1 доллар США. Однако в соответствии с решением Совета Министров СССР с 1 ноября 1989 года был введён специальный пониженный курс рубля к свободно конвертируемым валютам для валютного обслуживания советских и иностранных граждан – 6.26 рубля за 1 доллар.

Поэтому тут смотря как считать)

, и, пока весь не дочитаю, процесс протирания пыли прерывается. А про альбомы уж и не говорю)

Конечно же, периферии.

Иван Иваныч, материал блеск. Но деньги считать так и не умеем)

Вот тебе ещё пара примеров: когда я ушёл из АСС, и мы с друзьями создали собственное рекламное агентство, мы в качестве временного офиса стали снимать довольно дорогую трёхкомнатную квартиру на Проспекте Мира за 4.000 рублей. А мы сами тогда получали вполне себе недетские зарплаты по 1.000 рублей в месяц (это были немаленькие деньги тогда). Так вот, хозяйка квартиры, которую мы снимали, на эти 4.000 рублей покупала на чёрном рынке 100$ и отправляла в качестве помощи своей дочке в Америку. Мне тогда запомнилась нелепость и несоразмерность этой ситуации - по сути, она отправляла дочке суммарный месячный доход четырёх взрослых мужиков, имевших в России весьма крутые зарплаты. А в Америке те 100$ были тогда, наверное, 1/30 или 1/50 её (дочки) месячного дохода.

Ну, и ещё один пример до кучи. Когда я ушёл из АСС, через пару месяцев в этой конторе в качестве премий сотрудникам разного уровня были куплены на бирже автомобили: парню, пришедшему на мою позицию, Жигули шестой модели за 700$, главному бухгалтеру была куплена девятка за 900$, а генеральный купил себе Волгу за 1.150$. Так вот, Лёш, возможно, ты удивишься, но тогда было тоже три цены на эти автомобили: открыточная (на предприятиях выдавали открытки на право купить автомобиль в салоне по отпускной цене завода - стояли люди в очередях за этими открытками годами, а иногда и десятилетиями), рыночная - она была выше открыточной примерно вдвое, и бешеная, нереально дорогая биржевая - та, по которой купить себе авто могли только проклятые коммерсы. Так что у Жигулей шестой модели тогда было три цены: биржевая в 700$, рыночная цена была, видимо, около 350-400$, а открыточная - порядка 200$.

Кажется В 94 году видел объявление на остановке о продаже трёхкомнатной квартиры на Октябрьском поле за 10.000 долларов. И в это же самое время 10.000 долларов стоила новая honda civic в ГУМе.

А чуть раньше, студентом, Я привозил из Польши за неделю торговли 100 долларов и чувствовал себя как если сегодня у меня в кармане лежал бы миллион рублей.

Но последние годы развитие беговых лыж идёт ещё по причине коронавируса, когда закрыли бассейны, спортзалы и СВО, когда сложнее и дороже стало поехать в Альпы на горнопляжный сезон. Ещё рестораторы отмечают - В годы войны всегда рост увеселительной активности у граждан, людям нужны позитивные эмоции.